林业所在温带灌丛土壤微生物群落生活史策略研究方面取得新进展

文章导读

你是否想过,微生物也有人生“战略”?在干旱与湿润的拉锯战中,土壤细菌如何选择“快生快死”还是“慢而稳”?这项跨越1500公里的野外研究,首次揭开温带灌丛下细菌与真菌“相爱相杀”的秘密:当水分减少,真菌的压制让细菌被迫加速繁殖,抢占生存先机。研究不仅破解了微生物应对降水变化的生存逻辑,更颠覆性发现——跨界竞争竟是调控其生活史策略的关键开关。这不仅是生态学的一小步,更是预测气候变化下土壤命运的一大步。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

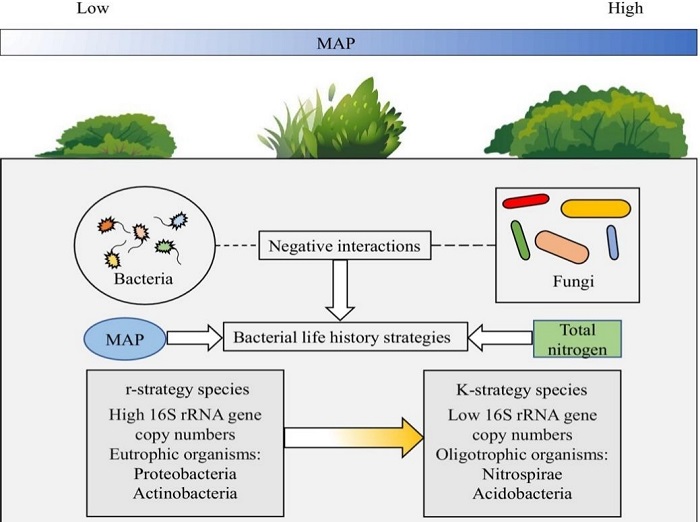

图1:灌丛群落土壤微生物生活史策略对降雨梯度响应的概念图

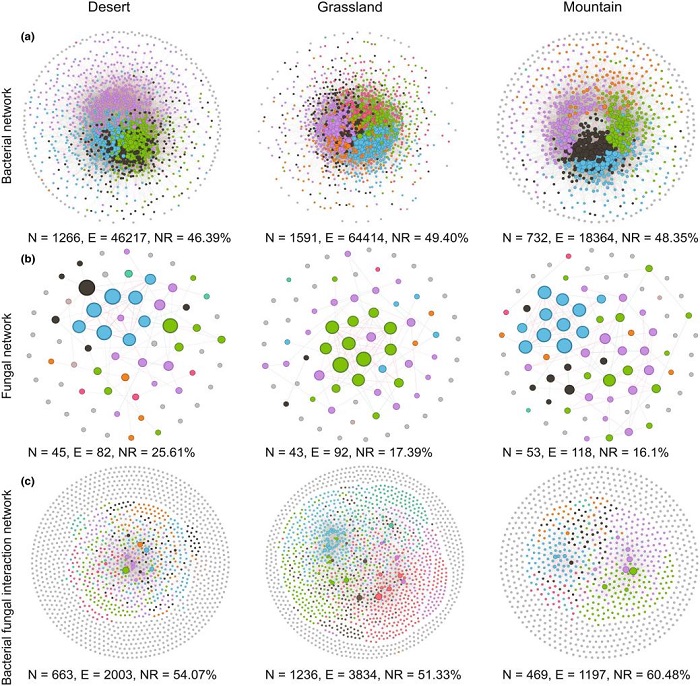

图2:基于SparCC构建的微生物共现网络。

(a) 细菌共现网络,(b) 真菌共现网络,(c) 细菌-真菌互作网络。N:节点数,E:边数,NR:节点间负相关的比例。

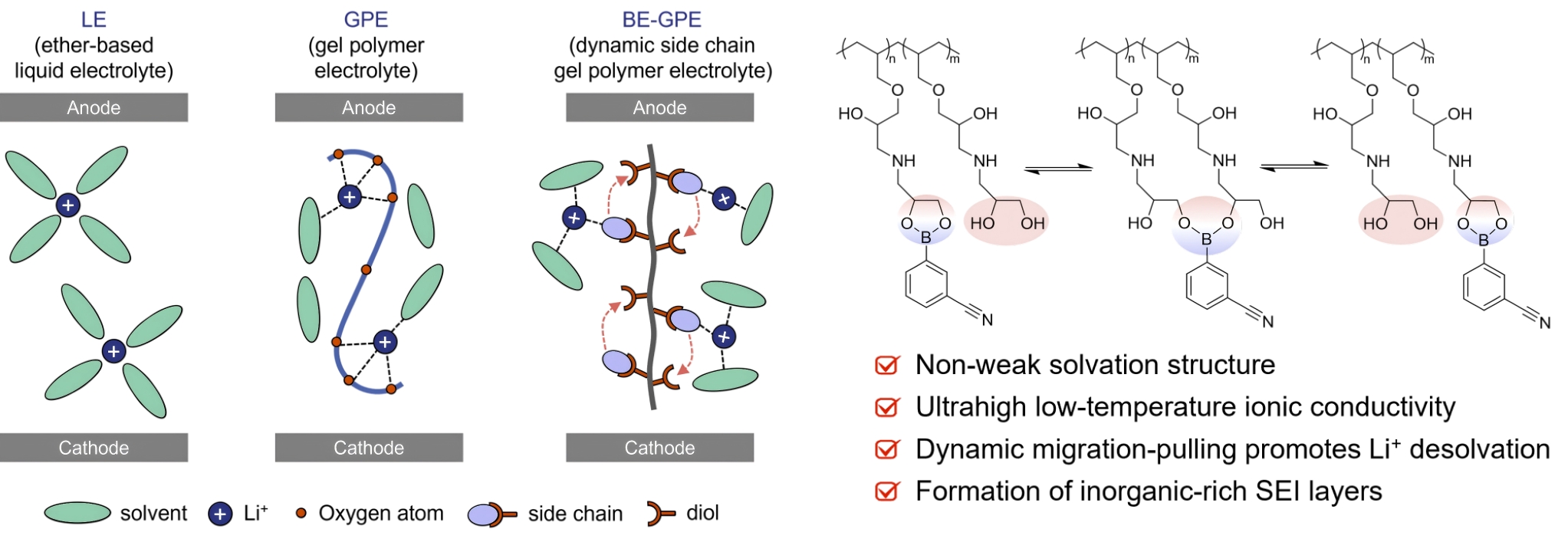

微生物生活史策略中的r—K权衡理论(r策略:快速生长,适应资源丰富环境;K策略:缓慢生长,适应资源有限稳定环境)是理解和微生物群落响应环境变化的核心理论框架。全球气候变化,尤其是降水格局的改变,已成为影响土壤微生物群落结构与功能的关键因素。已有研究证实,降水变化会引发微生物群落演替,但多数研究仅聚焦于细菌或真菌单一类群,忽略了二者之间的跨界互作(interkingdom interactions)。因此,揭示降水梯度下,细菌与真菌的相互作用如何调节土壤细菌群落的生活史策略,对于水分条件敏感的干旱半干旱生态系统尤为重要。

为此,林业所李清河研究员带领团队在内蒙古沿东西跨度约1500公里的样带上,选取了35个温带灌丛样点,构建自然降水梯度下的“天然实验室”。以“空间替代时间”的研究逻辑,系统解析了细菌群落生活史策略及其驱动机制。结果发现,湿润条件更有利于“慢而稳”的细菌生存,而干旱环境则促使“快速生长”的菌群占据优势。降水量和土壤氮含量是驱动该策略的主要环境因子。与此同时,细菌与真菌之间的竞争关系成为调节细菌生活史策略的关键生物因素。当跨界竞争加剧时,细菌更倾向于采取快速增殖的生存策略,以适应生存压力。该研究首次在区域尺度上揭示了细菌—真菌互作是调控微生物生活史策略以响应降水变化的关键生物学机制。这一发现不仅深化了对微生物群落响应气候变化机制的认识,也强调了物种间互作在预测生态系统响应中的重要性,为将微生物互作纳入生态系统模型、提升全球变化背景下土壤生态过程预测能力,提供了关键理论和实证支撑。

相关研究结果以“Negative interactions between bacteria and fungi modulate life history strategies of soil bacterial communities in temperate shrublands under precipitation gradients”为题发表于国际期刊《Functional Ecology》(IF=5.1,中科院环境科学与生态学一区top期刊)。林业所博士研究生刘波为论文第一作者,李清河研究员为论文通讯作者。该研究工作获得了国家重点研发计划项目(2024YFF1307700)的资助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

看懂了:水多佛系,水少拼命生,微生物也逃不过生存压力啊…

细菌和真菌居然还在“内卷”?😂 降水量一变就开抢地盘?

干旱区生态修复有希望了?蹲个后续应用~

这研究太硬核了,微生物还能这么玩!👍