研究发现趋磁细菌在重金属铅毒性干预中的新应用

文章导读

你是否知道,一种能“吸铅”的细菌竟能逆转铅中毒细胞的损伤?中国科学院合肥物质科学研究院最新研究发现,趋磁细菌AMB-1即使在铅暴露9小时后,仍可将受损细胞活力从30%逆转至80%以上!更令人惊讶的是,有无磁小体的细菌竟通过截然不同的机制富集铅:一种靠表面吸附,一种靠铁转运系统“骗过”细胞门禁。这项突破不仅揭示了细菌解铅毒的深层逻辑,更为开发高效、安全的重金属解毒新疗法提供了全新策略。颠覆传统螯合剂治疗的时代,或许即将到来。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,中国科学院合肥物质科学研究院科研团队,发现趋磁细菌在拮抗重金属铅毒性方面的优势,揭示了有/无磁小体的趋磁细菌在拮抗铅毒性机制中的关键差异。

铅是生物半衰期长、环境持久性高及毒性强的重金属污染物。临床上,铅中毒治疗主要使用金属离子螯合剂,但其缺乏特异性且存在潜在的毒副作用。因此,亟待开发高效且安全的铅解毒新策略。趋磁细菌凭借高效的重金属富集能力和优良的生物相容性,广泛应用于环境重金属修复和生物医学等领域。但是,趋磁细菌能否在重金属诱导的生物毒性效应中发挥应用优势,尚不清楚。

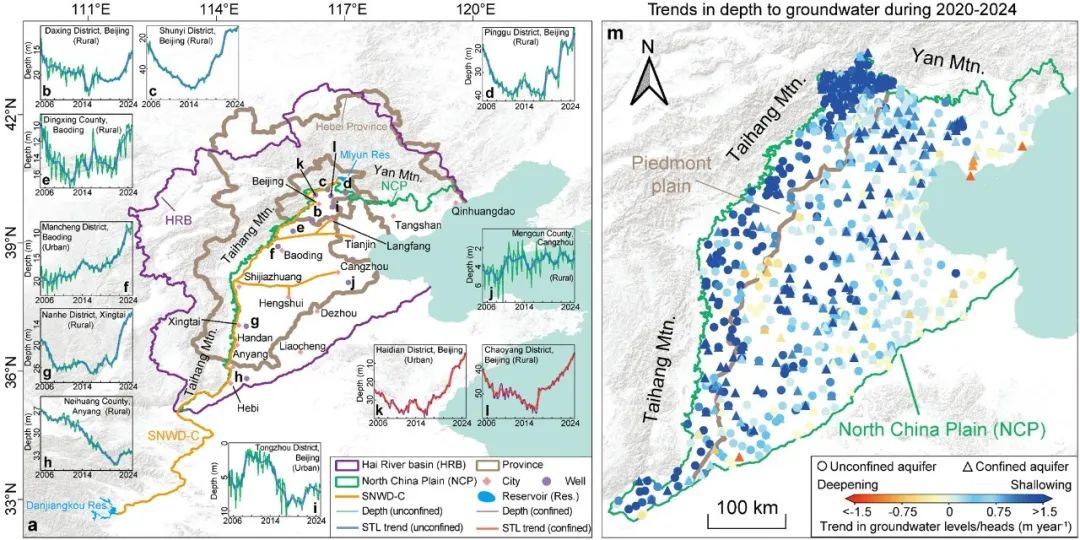

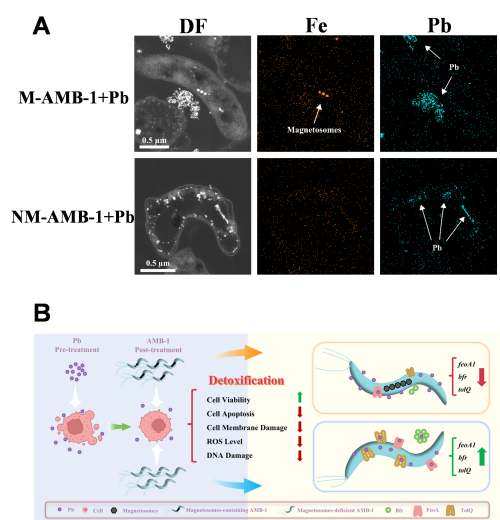

该团队突破了现有污染物毒性拮抗研究普遍采用的拮抗剂预暴露或共暴露模式,采用铅预暴露、拮抗剂后暴露的处理方式,更精准地模拟了“铅中毒–后续解毒”的真实场景,提升了研究结论的实际参考价值。结果显示,含有磁小体的AMB-1菌株及磁小体缺失的AMB-1菌株,均可高效拮抗铅诱导的毒性效应。即使在铅预暴露细胞9h后,两种AMB-1仍可将铅暴露后的细胞活力从约30%提升到80%以上。高分辨透射电镜与元素能谱分析发现,两种AMB-1均通过富集铅并减少其在细胞内的累积,从而拮抗铅毒性。

磁小体影响趋磁细菌对铅的富集模式:M-AMB-1通过菌体表面吸附作用,从而富集铅;NM-AMB-1通过铁转运系统将铅内化入菌体,进而富集铅。上述存在差异的富集机制,或源于细菌体内铁含量的负反馈调节作用,即铁的存在会抑制铅进入细菌体。

这一研究为防治铅中毒提供了新策略,并为拓展趋磁细菌在环境健康领域的新应用提供了基础科研数据。

相关研究成果发表在Journal of Environmental Sciences上。研究工作得到国家重点研发计划和国家自然科学基金等的支持。

有/无磁小体的趋磁细菌AMB-1通过不同模式富集铅,进而拮抗铅毒性的作用机制

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...