研究揭示极端干旱区典型土地利用类型土壤有机碳积累的机制差异

文章导读

塔克拉玛干沙漠边缘,天然湿地、稻田和荒漠草地的土壤碳库为何天差地别?中科院新疆生态所团队首次揭秘:微生物生活史策略竟是极端干旱区碳稳定的"隐形开关"!研究发现,湿地真菌残体碳占比近20%,高氮磷比促其高效固碳;稻田植物源碳易矿化,加剧碳流失;荒漠草地因干旱胁迫,碳库脆弱不堪。这不仅颠覆"植物主导碳积累"的常识,更直指关键行动——湿地保护刻不容缓,稻田需精准调控盐分与施肥。15秒掌握"双碳"目标下的碳库密码,让干旱区荒漠变碳汇!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

土壤有机碳(SOC)的稳定对维持生态系统功能和实现“双碳”目标具有重要意义。在极端干旱区的荒漠—绿洲过渡带中,不同土地利用方式如何影响植物与微生物来源碳的积累,进而调控土壤碳库的组成与稳定性,仍是当前研究的薄弱环节。

中国科学院新疆生态与地理研究所团队,以塔克拉玛干沙漠南缘的天然湿地、稻田和荒漠草地三类典型生态系统为研究对象,综合运用氨基糖与木质素酚类生物标志物分析、酶活性测定及宏基因组学技术,系统揭示了不同土地利用类型间SOC来源的异同及其微生物驱动机制。

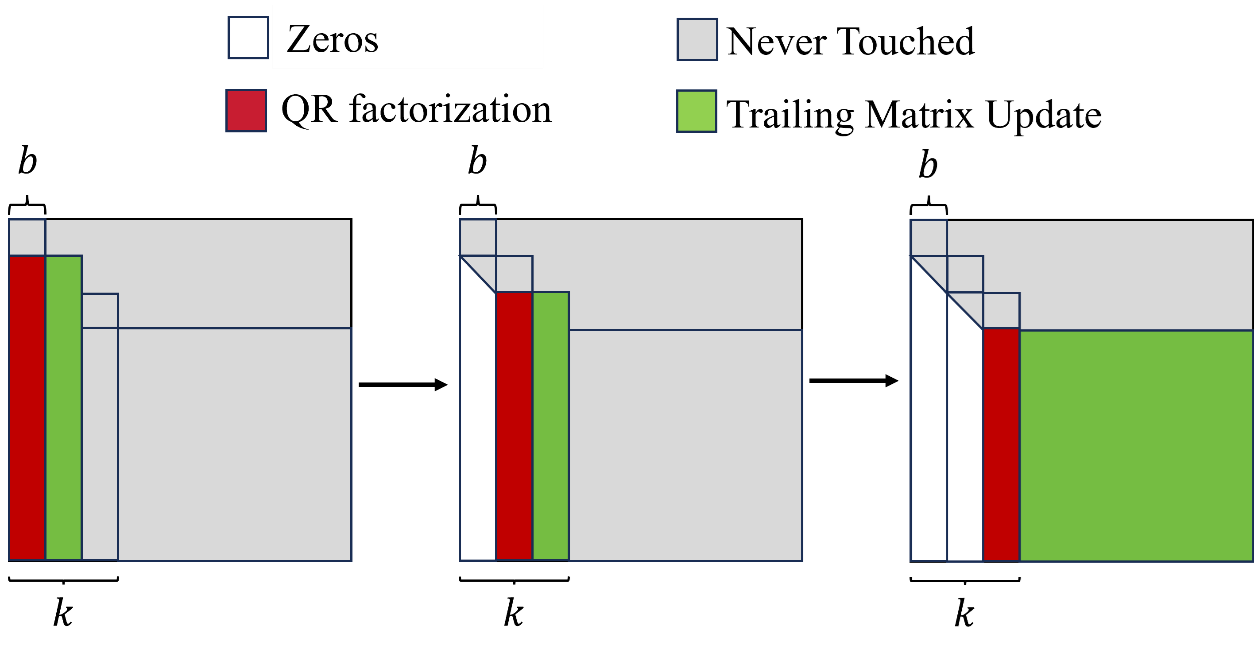

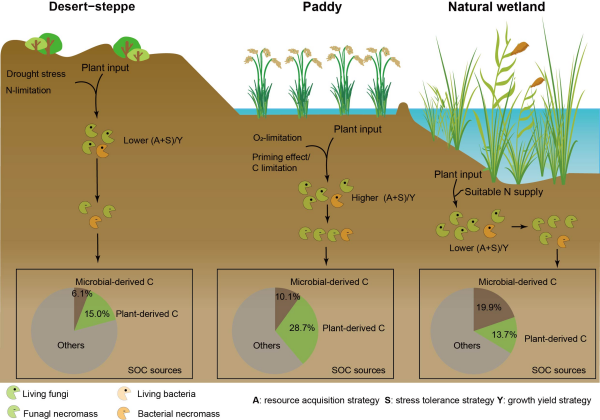

研究发现,三类生态系统SOC积累路径存在显著差异。天然湿地SOC含量最高,其中微生物残体碳占比达19.9%,并以真菌残体为主导。该系统中较高的氮磷比缓解了微生物的养分限制,促进了以高产策略(Y-策略)为主的微生物群落生长,从而有利于微生物残体的形成与稳定。相比之下,稻田SOC含量最低,其碳库以植物源碳为主(占28.7%),且易引发激发效应,加剧原有土壤碳的矿化。荒漠草地则因干旱胁迫和养分限制,微生物残体积累最少,木质素氧化程度最高,土壤碳稳定性较差。

研究首次在极端干旱区明确了微生物生活史策略是调控土壤碳库稳定性的关键,指出天然湿地的保护对于维持干旱区碳汇功能至关重要,而稻田管理需注重控制盐分与氮磷平衡施肥,以促进土壤碳的持久固存。

相关研究成果以Divergent soil organic carbon accrual from plant and microbial sources across ecosystem types in a hyper-arid oasis-desert ecotone为题,发表在《农业、生态系统与环境》(Agriculture, Ecosystems & Environment)上。研究工作得到新疆维吾尔自治区“天山英才”培养计划等的支持。

极端干旱区典型土地利用类型土壤有机碳的积累路径

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...