热林所在粗皮桉核心种质构建方面取得重要进展

文章导读

如何在缩减种质资源规模的同时,不丢失关键遗传多样性?热林所最新研究揭秘粗皮桉核心种质构建的关键突破!通过26对SSR标记分析28个种源,结合三种算法比较,发现CoreFinder策略在保持遗传多样性、生长性状和存活率方面表现最优。研究证实,即便经历34个月生长考验,核心种质仍能稳定保留丰富遗传背景,为应对气候变化下的林木育种提供高效保存方案。这项成果已发表于《BMC Plant Biology》,为桉树良种选育与资源管理带来实质性推动。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

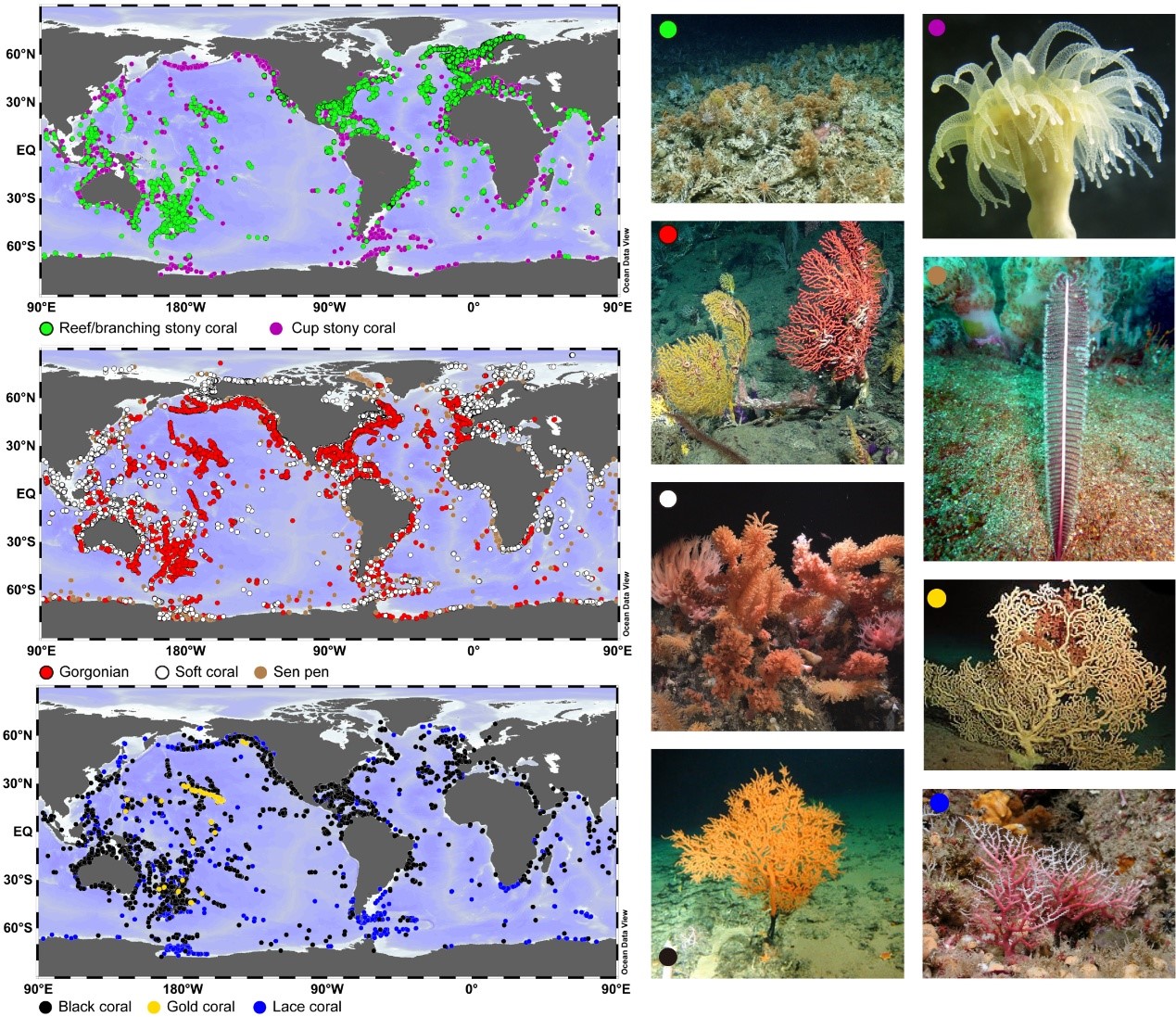

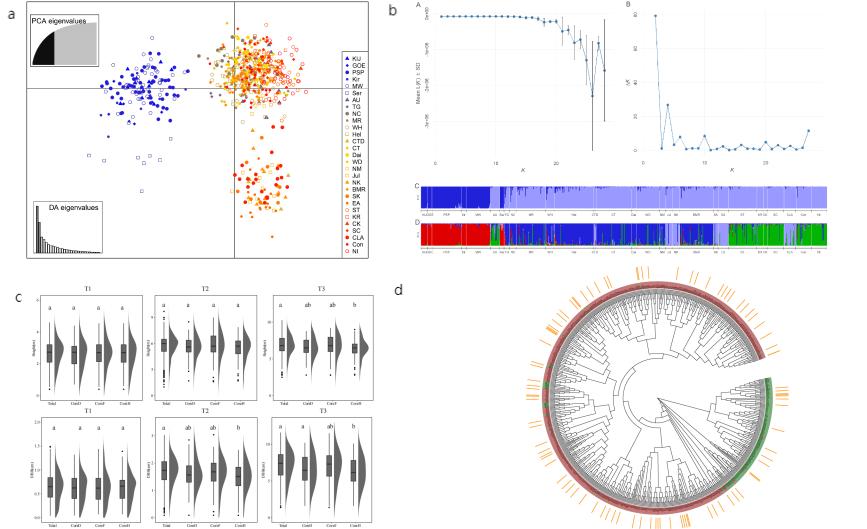

图:粗皮桉种质资源DAPC聚类(a)、群体结构(b)、表型变异(c)和系统进化树(d)分析

种质资源是林木育种的重要基石,为遗传改良及良种培育提供核心支撑。随着种质保存工作的持续推进,种质基因库规模不断扩大,种质资源的不断积累也不可避免地导致维护成本不断攀升。通过缩小种质资源规模至“核心”种质,同时保留大部分遗传多样性,可作为高效的种质资源保存策略,尤其对生长周期长、形体高大的乔木更具科研和生产价值。

粗皮桉原产于澳大利亚和新几内亚岛,在中国被广泛种植,用于制浆与原木生产,热林所林木遗传改良研究团队利用26对SSR引物,对来自粗皮桉全分布区的28个种源进行遗传多样性评估,并采用DARwin、CoreFinder和Core Hunter三种不同方法进行比较分析,同时还分析了源种质和假设“核心”种质在34个月内的表型数据,包括生长性状、存活率对遗传多样性的影响。结果表明,粗皮桉育种群体具有丰富的遗传多样性,杂合度较高的个体适应能力更强,尽管源种质和“核心”种质的存活率随时间下降,但并未导致多样性显著丧失。利用CoreFinder构建的核心种质在存活率、生长表型及遗传多样性方面均表现最优。通过对比不同核心种质构建策略,进一步深化试验林存活率的分析,优化种质管理,以期在气候变化加剧的背景下提升粗皮桉种质资源保护、管理和利用,推进粗皮桉良种选育。

相关研究成果以Selecting a core germplasm population using molecular markers: a case study withEucalyptus pellitagrown in common garden trials为题发表在植物科学Top期刊《BMC Plant Biology》。热林所李发根研究员为通讯作者,已毕业硕士研究生赵海文,王平和在读硕士生古巧财为共同第一作者。广西林科院李昌荣研究员在研究材料收集方面提供了大力支持,澳大利亚CSIRO林木种子中心David Bush教授为论文提供了宝贵建议。该研究工作得到“十四五”国家重点研发项目(2022YFD2200203-2)和中国林科院基本科研业务费(CAFYBB2021ZA001)资助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...