研究揭示调控团聚体尺度养分储量可提升黑土土壤质量内在机制

文章导读

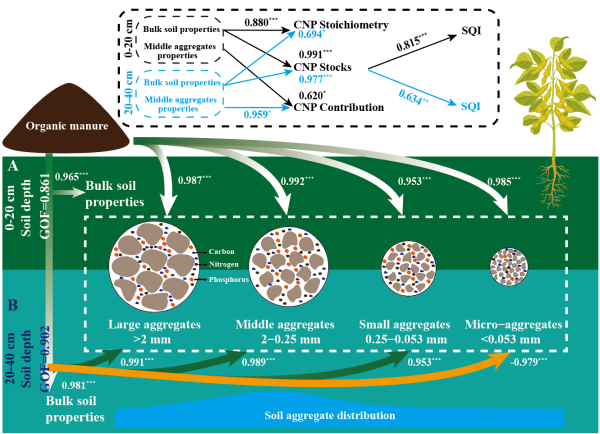

被誉为'耕地中的大熊猫'的黑土地正悄然退化,如何拯救这一珍贵资源?中科院最新研究揭秘:化肥配施有机肥能显著提升土壤团聚体比例,使碳氮磷储量激增最高达25.78%。惊人发现是,表层土中的中团聚体竟是提升土壤质量的核心'功臣',而深层土中大团聚体贡献最大。这一突破性机制为黑土可持续利用与国家粮食安全提供了关键科学支撑。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

黑土地被誉为“耕地中的大熊猫”。东北黑土区玉米-大豆轮作是重要种植模式,对保障粮食稳产与生态安全具有战略意义。科学施肥改善黑土结构、恢复土壤质量,是亟待破解的科学问题。

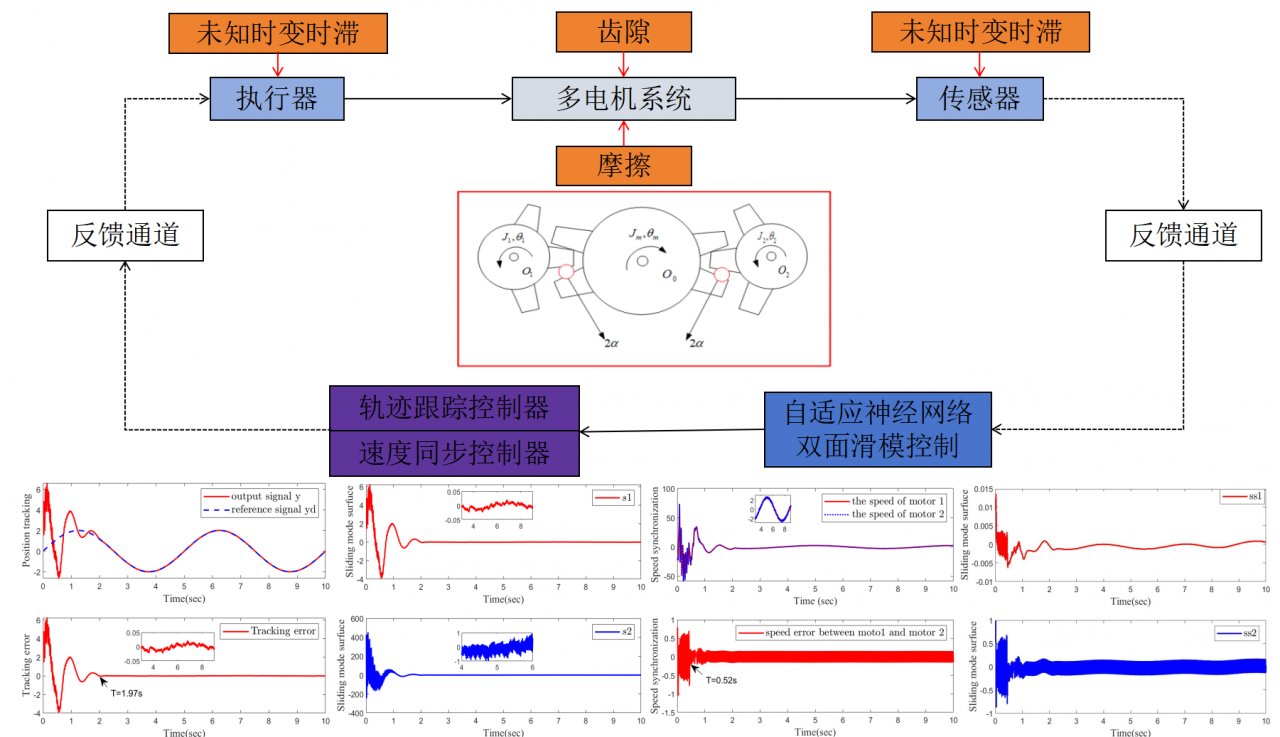

中国科学院东北地理与农业生态研究所依托海伦农业生态实验站,评估有机肥施用量对玉米-大豆轮作体系下土壤团聚体组成、碳氮磷养分储量及土壤质量指数的影响,揭示了长期施用有机肥通过调控团聚体尺度养分储量,提升黑土土壤质量的内在机制。

研究结果表明,化肥配施有机肥提高大团聚体和中团聚体比例,土壤碳、氮、磷储量较单施化肥及不施肥处理分别提高7.59%至14.79%、3.37%至25.78%和4.63%至18.33%。有机肥施用提升表层、深层土壤质量指数分别为18.32%至33.08%、2.4%至17.0%。不同粒径团聚体对养分的贡献存在差异。在表层土中,中团聚体对土壤有机碳、全氮、全磷的贡献率,分别为87.8%、97.6%和85.2%,是提升土壤质量的核心结构单元;深层土中,大团聚体对养分贡献最高。

随机森林分析结果表明,原土中氮储量是决定土壤质量的主要因素;表层土壤中大团聚体对原土全磷的贡献率,及深层土壤中微团聚体对原土土壤有机碳的贡献率,是团聚体尺度影响土壤质量指数的重要因素。偏最小二乘路径分析揭示,有机肥施用促进中、大团聚体形成,增强了碳氮磷协同积累,进而提升黑土质量。研究结果为东北黑土区实现黑土可持续利用与粮食安全目标提供科学依据。

相关研究成果发表在《植物与土壤》(Plant and Soil)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、农业农村部等的支持。

基于偏最小二乘路径模型的路径分析图

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...