中国农业大学土地学院王祥教授与资环学院汪杰团队在微塑料介导的土壤碳循环研究中取得重要进展:揭示微塑料多样性通过抑制微生物残体碳积累降低矿物结合态有机碳稳定性

文章导读

当多种微塑料同时侵入土壤,它们会如何撼动我们赖以生存的碳循环?中国农大王祥教授与汪杰团队最新研究揭示了一个惊人发现:微塑料多样性通过抑制微生物残体碳积累,显著降低矿物结合态有机碳稳定性,最高降幅达11.4%。这项发表在顶级期刊的研究首次阐明多种微塑料共存导致土壤碳氮失衡的关键机制,为理解微塑料污染对土壤碳储存功能的威胁提供了全新视角。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,土地科学与技术学院王祥教授课题组联合资源与环境学院汪杰课题组,在土壤碳对微塑料输入响应机制的研究方面取得新进展。相关研究结果以《微塑料多样性通过抑制微生物残体碳积累降低矿物结合态碳稳定性》(Microplastic Mixture Diversity Destabilizes Mineral-Associated Carbon via Constraining the Accumulation of Microbial Necromass)为题,在线发表在环境与生态领域旗舰期刊《Environmental Science & Technology》(Nature Index期刊)。

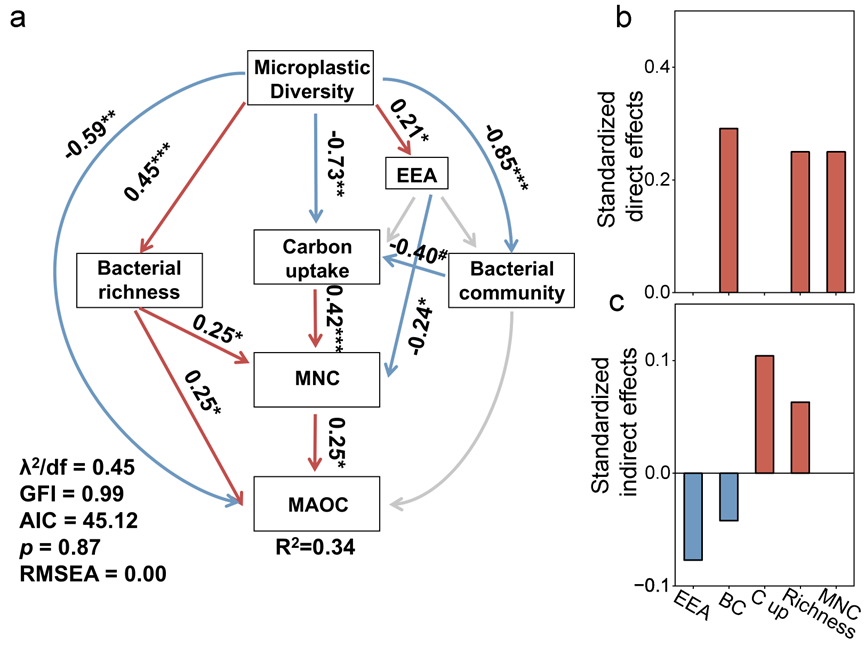

微塑料在陆地生态系统中不断累积,且常以复杂多样的混合形态存在,对土壤碳储存功能构成潜在威胁。然而,现有研究多聚焦于单一类型微塑料的生态效应,关于多种微塑料共存对土壤碳固存能力的影响尚不明确。本研究通过模拟土壤暴露于不同多样性的微塑料混合物(聚合物类型数分别为1、2、4、8和12),以评估微塑料多样性增加对土壤稳定性碳库的影响。研究结果表明,与单种微塑料相比,多种微塑料(2 – 12 种)共存减少了3.5-9.2%的微生物残体碳(MNC)和4.2-11.4%的矿物结合态有机碳(MAOC)。微塑料多样性降低了微生物的碳吸收和残体积累系数,这两者都表明残体碳形成效率降低。此外,微塑料多样性的增加导致了严重的土壤碳氮失衡并增加了微生物氮需求,这促进了微生物对残体的再利用以获取氮源。结构方程模型分析表明,细菌群落结构演变及微生物生理特性的改变是调控MNC积累的关键路径,进而减少了MNC作为前体物质对MAOC库的贡献。

图1 结构方程模型揭示细菌群落、土壤胞外酶活性(EEA)和微生物生理特性对微生物残体碳(MNC)和矿物结合态有机碳(MAOC)的直接与间接影响

中国农业大学土地科学与技术学院博士研究生石佳为论文的第一作者,土地科学与技术学院王祥教授和资源与环境学院汪杰副教授为共同通讯作者。资源与环境学院博士研究生段卓然、本科生余梦玥,课题组成员博士研究生闫雨欣、彭钰梅博士,以及德国柏林自由大学孙源泽博士共同参与了本研究工作。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...