电子科技大学材料学院本科生在Journal of Colloid and Interface Science上发表论文

文章导读

当你的手机电池在关键时刻突然断电,或是电动车因续航焦虑而不敢远行,这一切的症结可能都指向同一个科学难题:如何让锂电池更安全、更高效?一位电子科技大学本科生给出了颠覆性答案。材料学院大二学生彭浩峰在国际顶级期刊发表突破性研究,通过创新性地调控溶剂化结构,设计出在短路、切割等极端条件下仍保持稳定的固态电解质。这项技术使电池循环550次后容量保持率高达96.5%,为解决锂电池安全瓶颈开辟了新路径。这位00后科研新星正用他的发现,重新定义下一代能源存储的未来。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,电子科技大学材料与能源学院2022级新能源材料与器件专业本科生彭浩峰在材料学领域知名期刊 Journal of Colloid and Interface Science(中科院大类一区,TOP期刊,影响因子9.7)上发表题为“Competitive coordination effect induced solvent-separated ion pairs enable fast Li⁺ ion transport and stable solid electrolyte interphase for lithium solid state batteries”的研究论文。该研究报道了在有机基固态锂金属电池方向的重要进展与创新思路。彭浩峰为独立第一作者,材料与能源学院方梓烜副教授和吴孟强教授为指导教师,电子科技大学为第一通讯单位。该工作依托学校先进电能源研究中心(CAEET)完成。

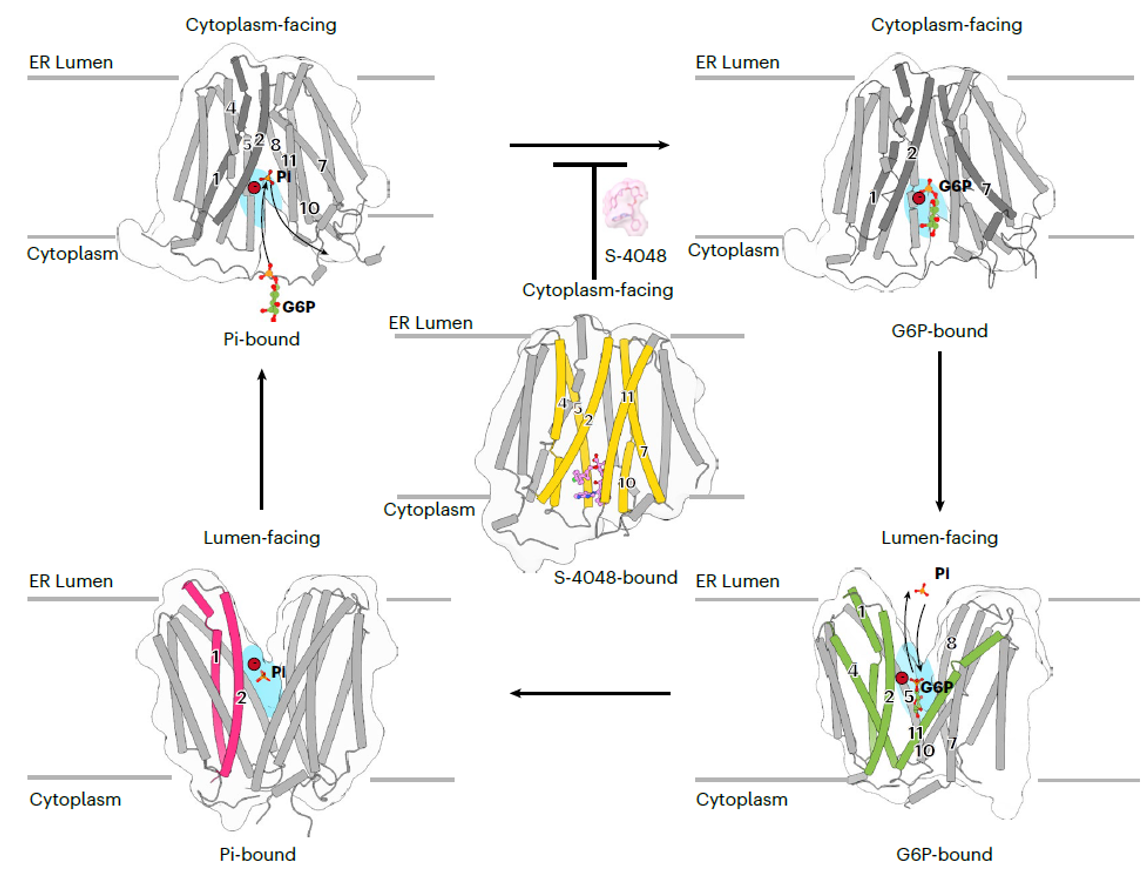

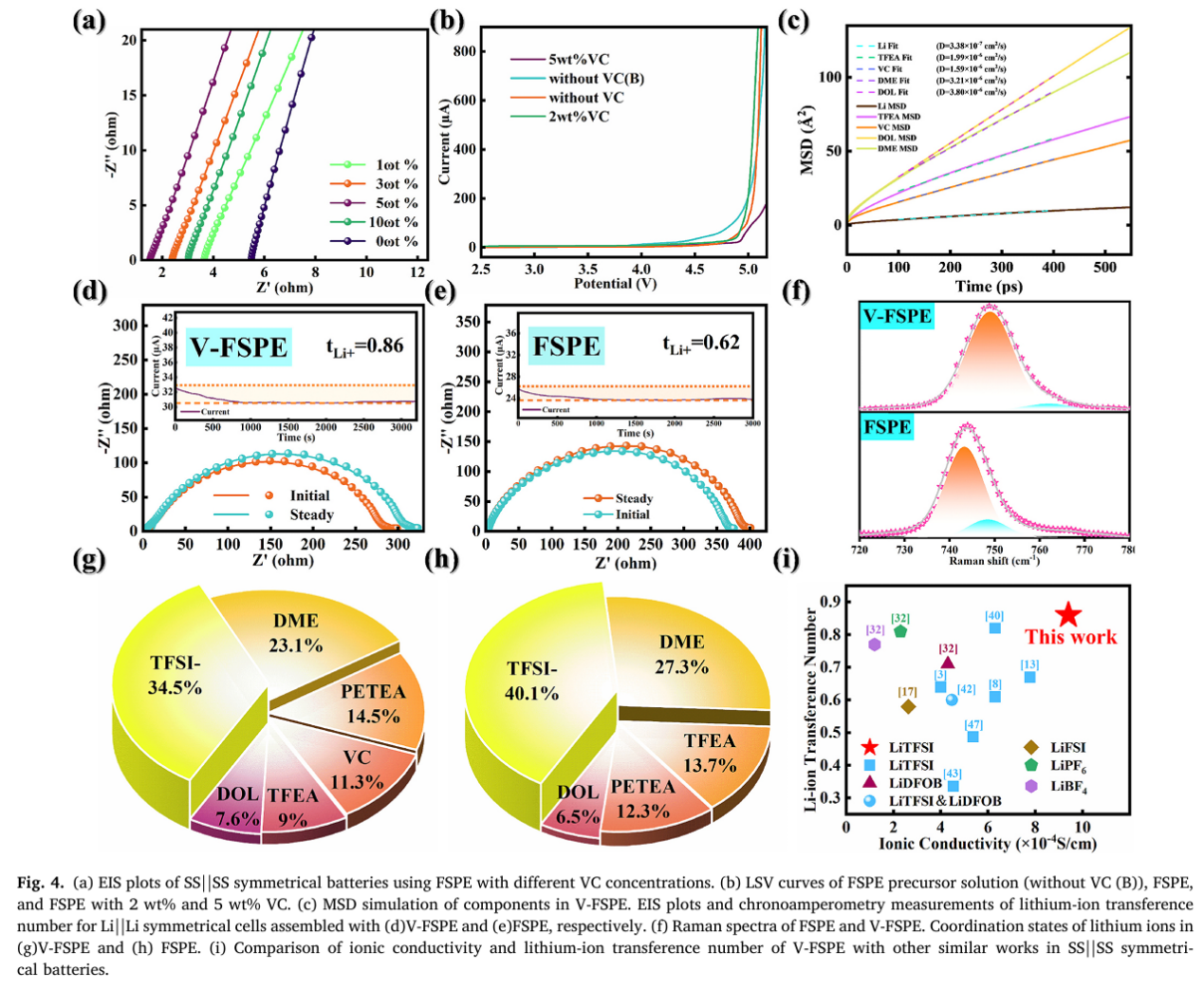

固态电解质与固态电池是当前储能领域的前沿热点。锂金属电池因其超高能量密度备受关注,但安全隐患与界面不稳定性依然是制约其发展的关键瓶颈。针对这一难题,彭浩峰同学创新性选用2,2,2-三氟乙基丙烯酸酯,通过引入碳酸亚乙烯酯(VC)增强配位效应,实现了对溶剂化结构的精准调控,有效释放自由锂离子,抑制阴离子迁移,设计出一款性能优异的固态电解质与电池体系。

该研究重点揭示了溶剂分离离子对(SSIP)在提升离子电导率与锂离子迁移数方面的独特作用机制,具有重要的科学意义与工程应用价值。该固态电池在0.5C倍率下可稳定循环超过550次,容量保持率达96.5%,平均库仑效率超过99.9%。即使在短路或机械切割等破坏条件下,电池仍表现出优异的安全稳定性,展现出极高商业化的应用潜力。

彭浩峰,2022级本科生。通过理论推演、实验验证与计算模拟相互结合,不断深化对材料科学的理解并取得丰硕成果。在本科阶段,以学院第一名完成学校新工科高水平“科研育人”计划,主持并优秀结题1项校级大学生创新创业训练计划项目,带领团队荣获电子科技大学新工科教育课程学习大赛最佳作品一等奖、四川省节能减排大赛一等奖等多项荣誉。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jcis.2025.139305

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...