西北农林科技大学(751)植保学院作物害虫致灾机理及防治团队在寄生蜂调控寄主营养代谢方面取得重要进展

文章导读

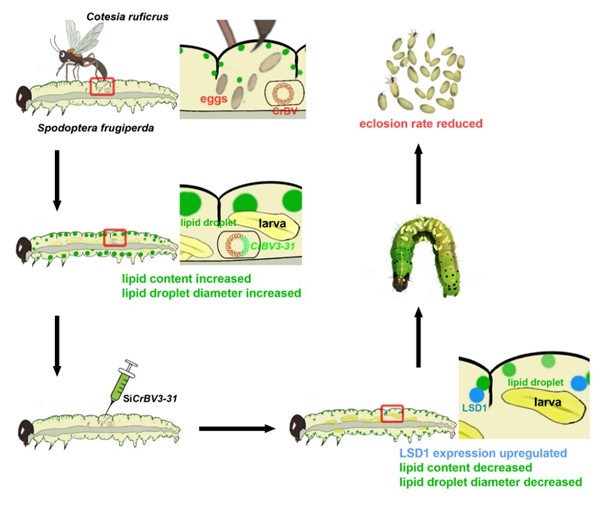

你是否想过,一只小小的寄生蜂竟会“操控”害虫体内的脂肪代谢,只为养活自己的后代?西北农林科技大学团队最新研究揭秘了聚寄生蜂——螟蛉盘绒茧蜂如何通过其携带的病毒基因CrBV3-31,精准抑制寄主草地贪夜蛾的LSD1基因,导致寄主体内甘油三酯暴增,为多个后代幼虫提供充足营养。这项发表于《PLoS Pathogens》的成果,不仅揭示了寄生蜂调控寄主代谢的新机制,更为生物防治提供了潜在靶点,或将推动绿色防控技术的革新。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,植保学院作物害虫致灾机理及防治团队在PLoS Pathogens期刊上发表了题为“Regulation oflipid metabolism in Spodoptera frugiperda by the symbiotic bracovirus of the gregarious parasitoidCotesia ruficrus”的研究论文,揭示了聚寄生蜂通过调控寄主的脂代谢,从而满足自身后代发育所需营养的新机制。植保学院博士后李贤为论文第一作者,张世泽教授为通讯作者。

寄生蜂是自然界农林害虫种群数量有效控制的重要作用因子,已被广泛应用于农林害虫的绿色防控。它们是一类具有独特寄生生活方式的昆虫,能够通过毒液、病毒、畸形细胞等寄生因子与寄主进行密切的相互作用。寄生因子通过操控寄主的生长发育、行为和生理代谢等多个方面提高寄生蜂后代的存活率。寄生蜂种类丰富,寄生习性也灵活多样。依据寄主体内育出一种寄生蜂子代数量的多少,可以把寄生现象分为单寄生(solitary parasitism)和聚寄生(gregarious parasitism)。有关单寄生习性的寄生蜂调控寄主的营养代谢已有较多报道,但聚寄生蜂如何调控寄主营养代谢的具体机制尚不清楚。

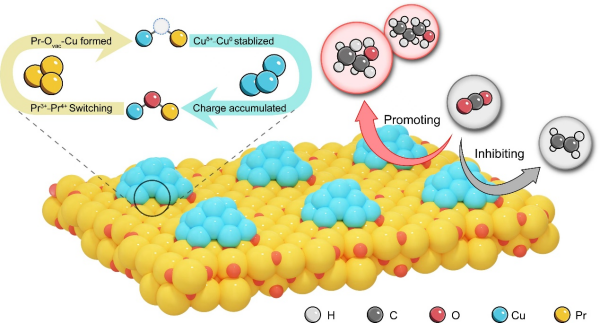

螟蛉盘绒茧蜂(Cotesia ruficrus)不但是入侵害虫草地贪夜蛾(Spodoptera frugiperda)的重要土著寄生蜂,也是粘虫、小地老虎和稻纵卷叶螟等重要农业害虫的优势寄生蜂。团队在实验室内建立了该蜂寄生体系的基础上,发现寄生蜂寄生不但导致寄主的取食量锐减,而且操控了寄主的营养代谢。研究首先发现该寄生蜂不但携带有毒液和PDV,而且寄生蜂幼虫还可分泌畸形细胞等以调控寄主的生长发育和生理代谢过程,其中CrBV发挥重要作用。进一步研究发现寄生蜂寄生导致寄主幼虫甘油三酯水平显著升高,脂肪滴的体积明显增大。通过整合基因组、转录组等多组学数据分析,结合RNAi等功能筛选技术,在寄生蜂病毒基因组中鉴定到一个CrBV3-31基因。功能研究发现该基因在寄主脂质积累过程中发挥关键作用,通过抑制LSD1基因的表达,最终导致寄主幼虫体内脂质积累,而且CrBV3-31可以显著提高寄生蜂后代的存活率。这些发现揭示了聚寄生蜂利用共生病毒调控寄主能量代谢,通过提高寄主脂质水平以满足其多个后代的发育需求。

螟蛉盘绒茧蜂操控寄主脂质代谢的模式图

植保学院在读研究生安俊龙、已毕业研究生杨文琴参与了研究工作,贵州大学刘同先教授给予了悉心指导,该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、学校“双一流”建设等项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1013605

编辑:王学锋

终审:刘玉峰

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...