西北农林科技大学(750)水保学院魏孝荣研究员团队揭示黄土高原植树造林过程中土壤团聚体碳氮固持机制与时间动态

文章导读

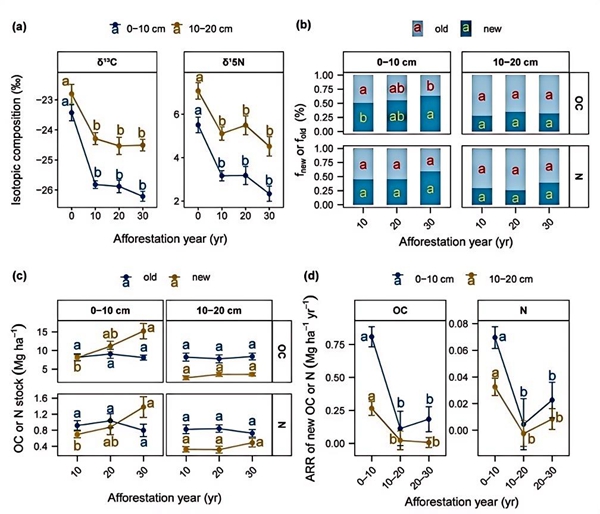

黄土高原植树造林十年后,土壤固碳能力为何会断崖式下降?西农大研究团队通过同位素追踪技术,首次捕捉到造林工程中土壤碳氮固持的关键窗口期。研究发现,造林前十年表层土壤大团聚体才是真正的"碳汇引擎",新有机质积累速度达到峰值;但十年后碳饱和现象显现,环境调控权从气候因子悄然移交至土壤内部稳定机制。这项发表于土壤学顶刊的研究,为全球生态工程效益评估提供了颠覆性的时间标尺。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,水保学院魏孝荣研究员团队在Soil Biology and Biochemistry发表题为“Temporal dynamics and environmental controls of carbon and nitrogen stabilization in soil aggregates during afforestation on the Loess Plateau”研究论文。该研究不仅为生态工程的长期效应评估提供了科学依据,还为生态系统碳氮循环模型提供了关键参数和理论支持。魏孝荣研究员为通讯作者,资环学院2020级博士研究生秦鑫为论文第一作者。

该研究利用林龄序列解析时间动态,结合稳定同位素示踪技术,系统揭示了黄土高原植树造林过程中,土壤团聚体层级的碳氮固持机制与时间演变特征。研究发现,植树造林显著改变了团聚体尺度的碳氮动态,其中造林前十年是生物地球化学转化的关键窗口期。在此阶段,δ13C和δ15N值下降最快,表层土壤(0–10 cm)的大团聚体成为新有机碳和氮积累的“热点区域”,表现出最高的积累速率。随着林龄增长,新输入的有机碳和氮储量持续增加,而原有组分相对稳定。新有机碳和氮的积累速率在造林十年时达到峰值,之后显著下降,表明土壤碳固持能力随造林时间延长逐渐趋于饱和。研究还发现,环境因子对有机碳和氮积累的调控作用具有明显的时间依赖性:在植树造林早期年均降水量、年均温和土壤pH等环境因子起主导作用;随林龄增加,环境因子影响逐渐减弱,土壤内部稳定机制逐渐起主导作用。

该研究得到国家自然科学基金等项目资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2025.110020

编辑:王学锋

终审:刘玉峰

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...