研究揭示热带珊瑚岛生态恢复的微生物途径

文章导读

你是否想过,拯救脆弱的热带珊瑚岛生态,关键竟藏在看不见的微生物世界?研究发现,人工植被恢复常因“水土不服”而失败,而真正决定成败的,是土壤中真菌与细菌的“分工协作”:真菌打头阵,破解恶劣环境;细菌稳后方,支撑系统长效运行。更关键的是,碳磷“双重枷锁”正悄悄制约着恢复进程。科学家已提出精准破解之策——从接种耐盐真菌到“少量多次”补碳、科学施磷,一套基于微生物逻辑的生态修复新路径正在浮现。揭秘珊瑚岛绿化的底层密码,就在其中。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

热带珊瑚岛生态系统相对独立且封闭,生境条件严酷,人工植被构建往往难以持久维持,易发生退化,植被恢复与生态功能提升面临严峻挑战。因此,有效保障该类生态系统的稳定与健康,促进具有自维持能力的近自然植物群落的构建与恢复,成为亟待突破的关键科学和技术问题。

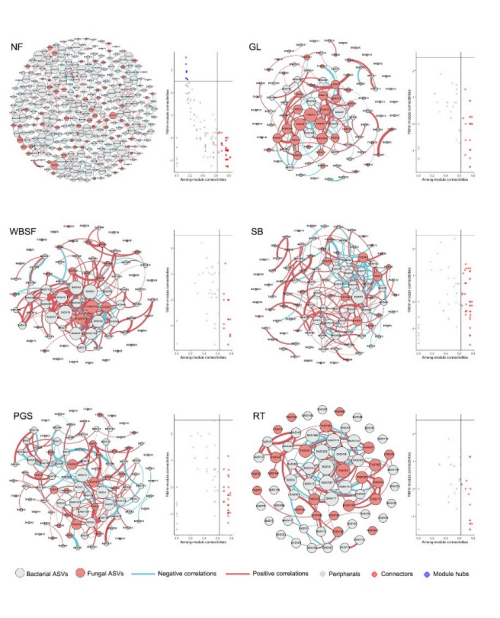

中国科学院华南植物园团队基于我国热带珊瑚岛的植被长期观测样地,选取草坪、防风固沙林、防护林、公共绿地和行道树五种典型人工植被,并以原生植被为生态恢复的参照,利用高通量测序、磷脂脂肪酸图谱及共现网络模型等技术,追踪了植被恢复早期土壤微生物群落与土壤理化性质的动态变化。

研究显示,尽管人工植被的构建改善了土壤环境与养分条件,但在恢复早期(<2年),其土壤肥力、微生物生物量、酶活性及生物多样性等关键指标,仍落后于原生植被,不同人工植被类型的恢复效率存在差异。

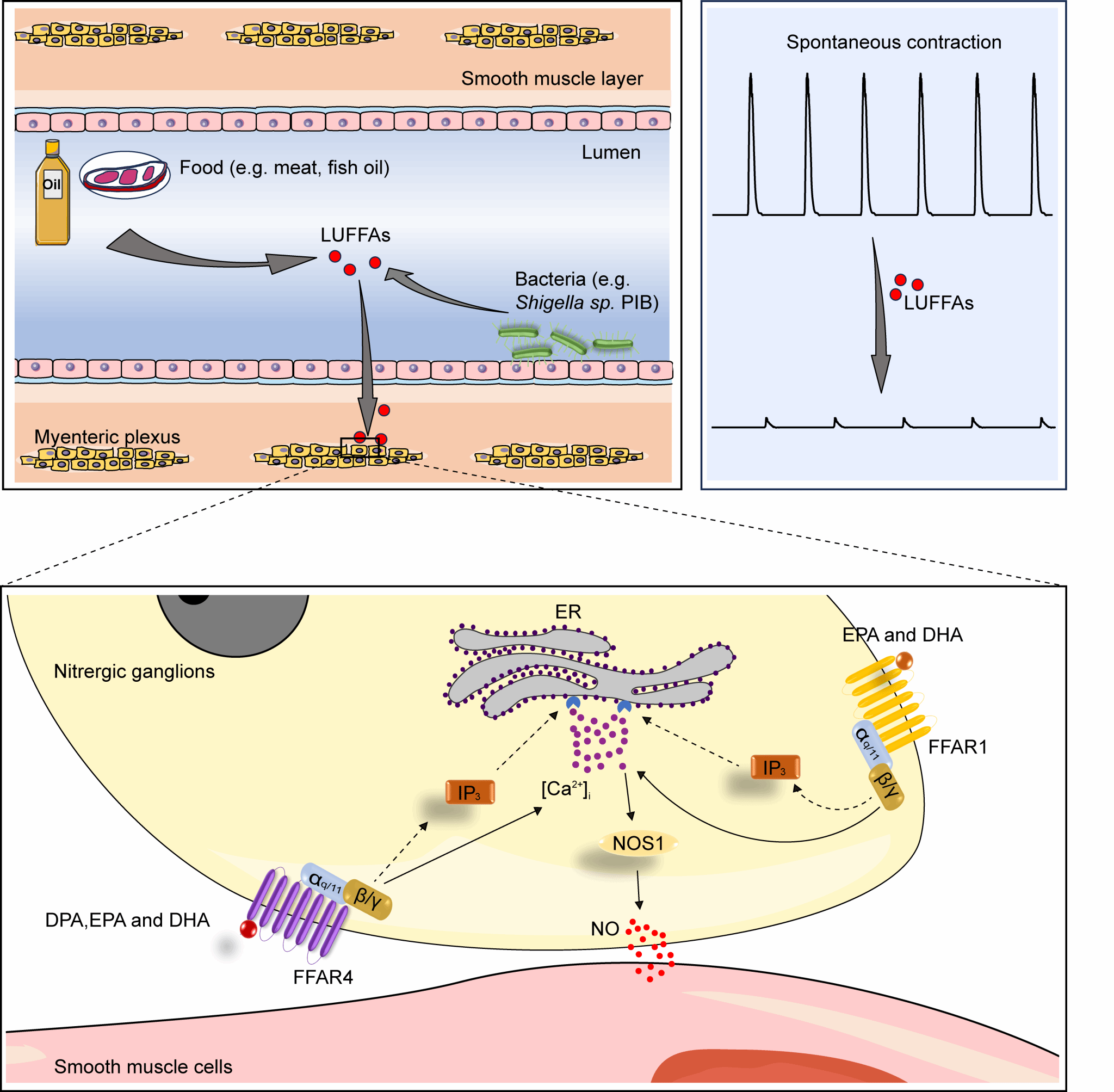

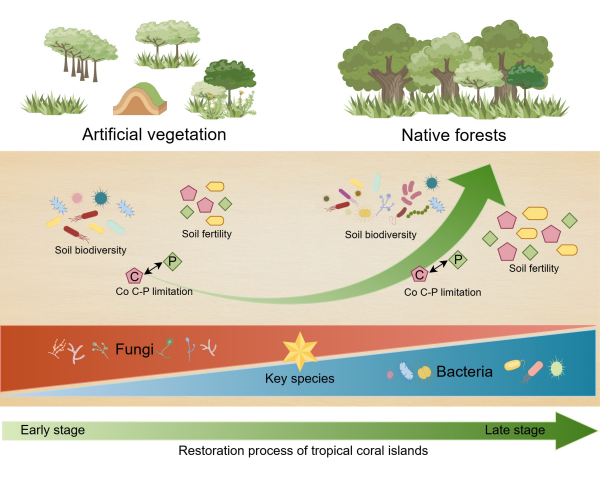

研究揭示,土壤微生物在热带珊瑚岛生态恢复过程中存在“分工协作”规律。在恢复初期,土壤真菌作为“先锋部队”,凭借其耐旱、耐盐特性高效分解难降解有机质,为植物定植创造条件,在稳定微生物网络结构中发挥核心作用。随着恢复进程推进,土壤细菌生物量逐渐增加,成为共现网络中的“模块枢纽”,通过促进碳、氮、磷等元素循环,承担起维持生态系统长期功能与稳定性的“主力军”作用。

研究进一步发现,无论是人工植被还是原生植被,土壤微生物均受到碳、磷养分的协同限制。这表明,养分供给不足,是制约微生物活性及生态恢复效率的瓶颈。

基于上述成果,研究团队提出针对性优化策略。在植被构建初期,可接种耐盐真菌菌剂,加速难分解碳的转化。在恢复后期,可采取“少量多次”方式补充易分解碳源,促进细菌功能群落的建立。同时,结合热带珊瑚岛土壤高钙低磷的特点,配施低剂量磷肥,精准缓解“碳磷双限制”,提升恢复效率。

未来,团队将开展更长周期的监测,评估不同恢复模式的可持续性,不断完善热带珊瑚岛生态恢复技术体系,为我国海岛生态安全及全球脆弱生态系统的恢复实践提供科学依据。

相关研究成果发表在《土壤生态学快报》(Soil Ecology Letters)上。研究得到国家重点研发计划、国家自然基金等的资助。

热带珊瑚岛不同类型人工植被土壤微生物共现网络与原始林的比较。

热带珊瑚岛人工植被向原生植被恢复过程中土壤微生物、土壤理化性质、养分限制情况及微生物网络关键物种动态变化概念图。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...