北京师范大学 生命科学学院胡仪教授与康奈尔大学Corrie S. Moreau 教授在Annual Review of Entomology合作发表重要研究综述:揭秘蚂蚁帝国的“幕后功臣”——营养共生微生物

文章导读

蚂蚁帝国为何能称霸地球1.4亿年?最新研究揭示:真正的“幕后功臣”竟是它们体内的微生物盟友!北京师范大学胡仪教授与康奈尔大学Moreau教授在《Annual Review of Entomology》发表重磅综述,揭秘蚂蚁如何通过与共生菌协作,破解植食缺氮、纤维难解、维生素匮乏等生存难题——无论是“素食者”还是“肉食者”,都依赖这些微小伙伴高效转化营养、拓展生态位。更惊人的是,部分共生菌已与蚂蚁共演化超4000万年,并通过卵传、交哺等方式代代延续。这项研究不仅颠覆了我们对蚂蚁成功的认知,更为理解社会性昆虫的演化奇迹打开全新窗口。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

蚂蚁,这个在地球上生存了近1.4亿年的昆虫类群,以其惊人的多样性和在生态与进化上的极大成功令科学家着迷。它们数量庞大、种类繁多,踪迹遍布全球,其总生物量甚至超过了绝大多数陆地野生鸟类和哺乳动物。那么,是什么让蚂蚁帝国在地球上如此繁荣兴盛、经久不衰?北京师范大学生命科学学院胡仪教授与美国康奈尔大学 Corrie S. Moreau 教授在昆虫学知名综述期刊Annual Review of Entomology 上联合发表题为“Nutritional Symbiosis Between Ants and Their Symbiotic Microbes” 的综述文章,系统总结了蚂蚁与微生物之间的营养共生关系,揭示了营养共生微生物成为支撑起庞大蚂蚁帝国的“幕后功臣”之一,它们对蚂蚁占据多样生态位并演化出极高物种多样性至关重要。

纵观生命之树,与微生物共生是真核生物开拓新资源和获取稀缺营养的普遍策略。对蚂蚁而言,这种策略尤为关键。研究发现,当蚂蚁从肉食祖先多次独立地转向以植物花外蜜腺、半翅目昆虫的蜜露等为主的植食性饮食时,它们面临着一个巨大的营养挑战——如何获取足够的氮元素?科学家们发现一些植食性蚂蚁与微生物建立营养共生联盟。出乎意料的是,这种营养共生并不仅限于“吃素”的蚂蚁。在一些专性捕食的蚂蚁类群中,科学家们也发现了特异的肠道微生物群落。这暗示着,与微生物结盟以优化营养,可能是蚂蚁适应各种特殊饮食的普遍策略。

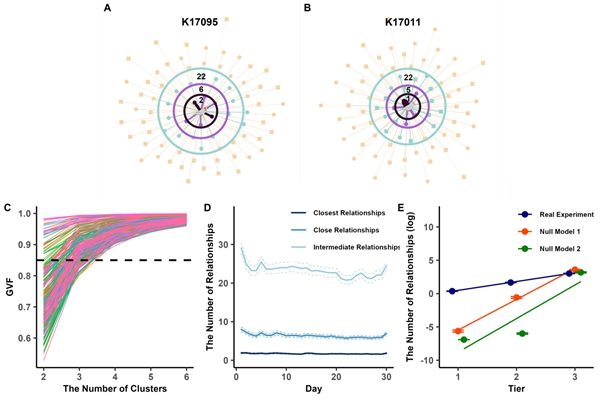

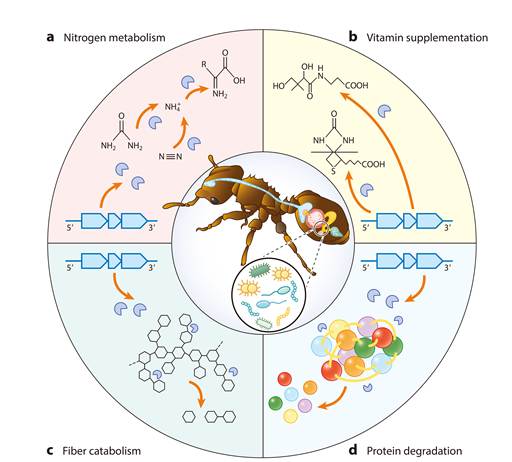

这些微生物盟友为蚂蚁提供了不可或缺的营养支持。对于植食性蚂蚁,氮元素极为稀缺。例如,龟蚁属(Cephalotes)、臭蚁属(Dolichoderus)与细长蚁属(Tetraponera)等类群,能够通过肠道共生菌高效回收利用含氮废物(如尿素、尿酸),将其转化为宿主可以利用的必需氨基酸。除氮元素外,B族维生素也至关重要。研究发现,龟蚁的肠道菌群几乎能合成全部B族维生素,而捕食性蚂蚁(Harpegnathos)的专属共生菌则擅长合成维生素B2,这在野外食物短缺时期对宿主的生存起到关键作用。此外,植食性蚂蚁的肠道菌群还是分解难以消化的植物纤维的专家,它们能降解包括果胶、纤维素与木聚糖在内的顽固纤维,将难以利用的植物材料转化为可利用能量。有意思的是,在以高蛋白饮食为主的捕食性蚂蚁中,其共生菌也具备降解蛋白质与转运氨基酸的代谢潜力,暗示它们可能在提升宿主对猎物的营养提取效率中发挥作用(图1)。

图1 蚂蚁共生细菌的营养角色

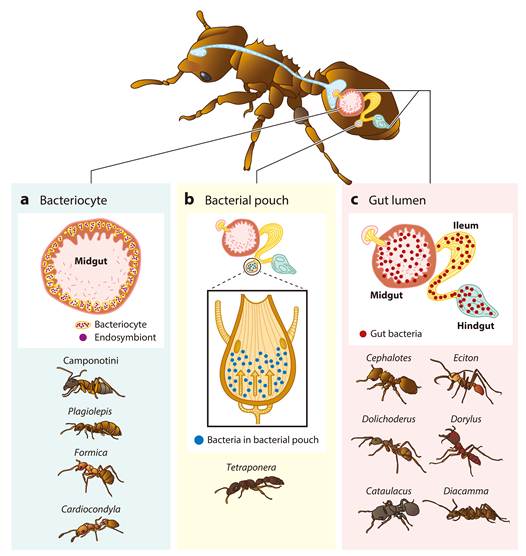

这些微生物盟友在蚂蚁体内有着不同的“居住地”。最亲密无间的是细胞内“房客”,它们居住在蚂蚁体内特化的含菌胞中,并通过卵子直接从蚁后传给后代。最著名的代表是弓背蚁体内的Blochmannia,它们与宿主已共同演化了至少4000万年。更多蚂蚁的共生菌则以肠道内“伙伴”的形式存在,生活在消化道的腔道中。在细长蚁中这些肠道细菌入住到更特化的共生器官,即肠道交界处有一个特化的“细菌袋”中,成为一个为微生物量身打造的“豪华公寓”(图2)。

图2 蚂蚁营养共生菌的定位

如此重要的联盟,如何保证代代相传?主要依赖三种方式。最直接的是垂直遗传,如弓背蚁属的共生菌Blochmannia,直接进驻蚁后卵巢,随卵传递给下一代。对于多数肠道细菌,蚂蚁则凭借其高度社会化的特性,通过交哺行为在蚁群内传播共生菌群。年轻的蚁后在婚飞前就已从巢内获得完整共生菌群,建立新家后,再通过交哺等行为传递给后代。部分蚂蚁幼虫的稳定菌群则可能来源于环境筛选,即从巢穴环境中精准地“招募”正确的盟友。

尽管目前关于蚂蚁共生微生物的研究已取得很大的进展,但我们对蚂蚁与微生物共生世界的认知仍只是冰山一角。目前的研究集中于少数几个类群,而且多数结论依赖于基因数据的功能预测,亟待通过操控实验加以验证。未来,整合多组学分析与功能验证,并拓展至更多样的蚂蚁谱系,将有助于深入解析这些共生联盟背后的分子机制,也为我们理解社会性昆虫在生态和进化上的成功提供新思路。

北京师范大学胡仪教授为论文第一作者,美国康奈尔大学Corrie S. Moreau教授为通讯作者。该研究获得国家自然科学基金(32370448)及中央高校基本科研业务费专项资金(2243200009)的支持。

文章链接:https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-ento-121423-013513

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...