南开团队在phi介子和中性K介子精确测量领域取得突破性进展

文章导读

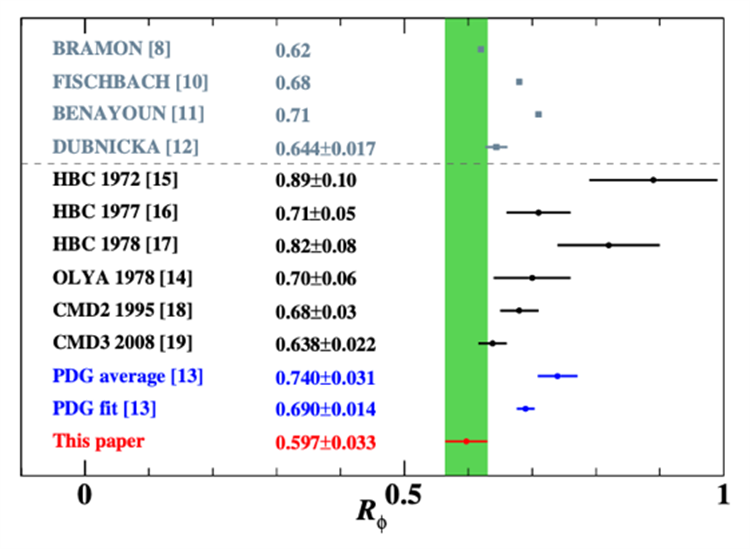

困扰物理学界数十年的phi介子衰变之谜迎来关键突破!南开大学联合团队利用北京谱仪III实验数据,首次通过全新振幅分析方法,精确测得中性与带电K介子衰变比R_phi,结果与现有世界平均值相差3.2倍标准差,直指理论与实验长期存在的矛盾。这一发现不仅为非微扰量子色动力学提供关键输入,更将深刻影响强子结构与CP破坏等前沿研究。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

(通讯员 程丹)10月15日,南开大学物理科学学院赵明刚教授与中科院高能所董燎原研究员、李海波研究员及郑州大学柯百谦教授合作,基于北京谱仪III(BESIII)实验在奇异粲介子阈值附近采集的数据样本,在低能量子色动力学实验测量领域取得突破性进展。相关成果以“phi介子衰变到中性和带电K介子末态的不对称性研究”(Study of phi ->KK and K_S^0-K_L^0 Asymmetry in the Amplitude Analysis of D_s^+ -> K_S^0 K_L^0 pi^+ Decays)为题发表于物理学领域顶级学术期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)。

phi介子含有大量正反奇异夸克成分,其衰变处于非微扰量子色动力学的区域,对于研究强相互作用和电弱相互作用都具有重要意义。phi介子主要衰变到中性和带电K介子对,这两者的分支比总和超过80%。因此,精确测量这些分支比及其比值具有重要的理论和实验意义。然而,R_phi=B(phi->K_S^0K_L^0)/B(phi->K^+K^-)的实验数据已经几十年未更新,且与理论预测值之间存在矛盾。所以,用一种独立于以往方法的新途径来测量R_phi非常重要。

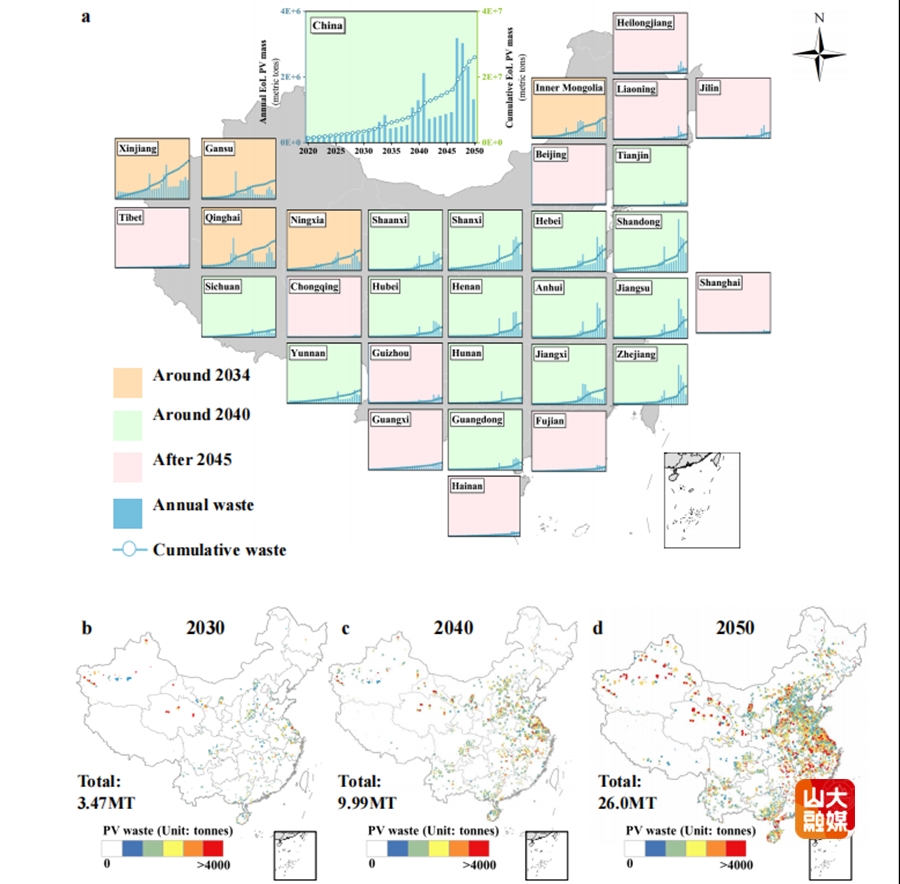

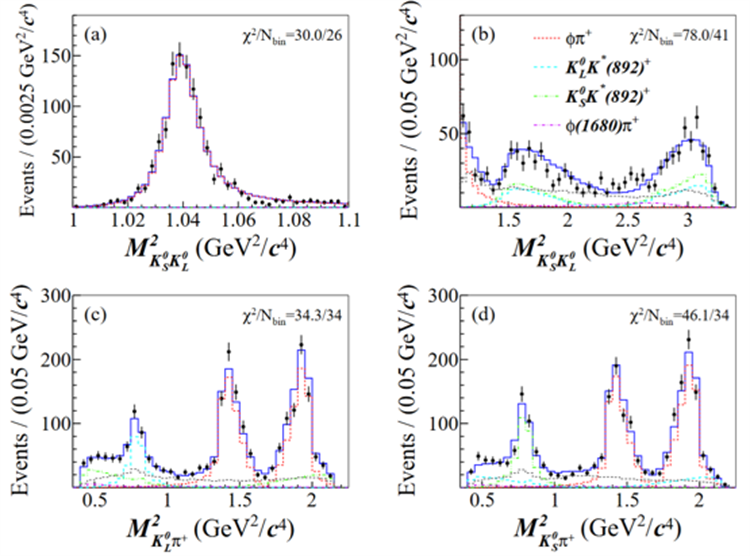

本工作中,团队利用BESIII实验在质心能量 4.128 至 4.226 GeV 之间收集的正反电子湮灭数据,首次对强子衰变过程D_s^+ -> K_S^0 K_L^0 pi^+进行了振幅分析,由此得到R_phi=0.593±0.023(stat)±0.014(syst)± 0.016(phi pi^+),该结果与世界平均值的差异达到3.2倍标准差。本工作的测量结果将对非微扰QCD、强子物质结构以及CP破坏等相关研究的基础输入产生重要影响。下图展示了来自振幅分析的不变质量投影以及R_phi结果的比较。

图1:(上)振幅分析结果在不变质量上的投影。(下)本文测量的R_phi与已有实验及理论结果的比较。

上述工作得到了国家自然科学基金青年学生项目(博士生)和重点项目等的资助。

成果链接: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/6py9-h8qv

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...