清华大学联合研究团队在压电薄膜材料领域获突破

文章导读

你是否想过,未来电子设备的振动马达可以更纤薄、更灵敏?清华大学联合国际团队在《自然·材料》发表的最新研究,通过一种独特的“互锁双相结构”,让铌酸钾钠薄膜的压电性能实现突破性提升——应变值高达1.14%,响应频率横跨1至100千赫兹,温度波动下性能依旧稳定。这项技术不仅揭示了微观极化翻转与宏观应变之间的协同机制,更为高频传感器、精密微驱动器等核心元器件提供了工艺更简单、性能更可靠的创新材料方案。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

9月29日,清华大学李敬锋、中国科学技术大学Zhenlin Luo、曼彻斯特大学David A. Hall和卧龙岗大学Shujun Zhang等人发现在铌酸钾钠基薄膜中通过工艺优化可形成互锁网络状双相结构,显著提升其压电性能,实现高达1.14%的压电应变。该材料不仅线性度极佳,还在1~100千赫兹的宽频率范围内表现出突出的稳定性,应变变化率低至7%。相关研究成果发表在《自然·材料》(Nature Materials)杂志。

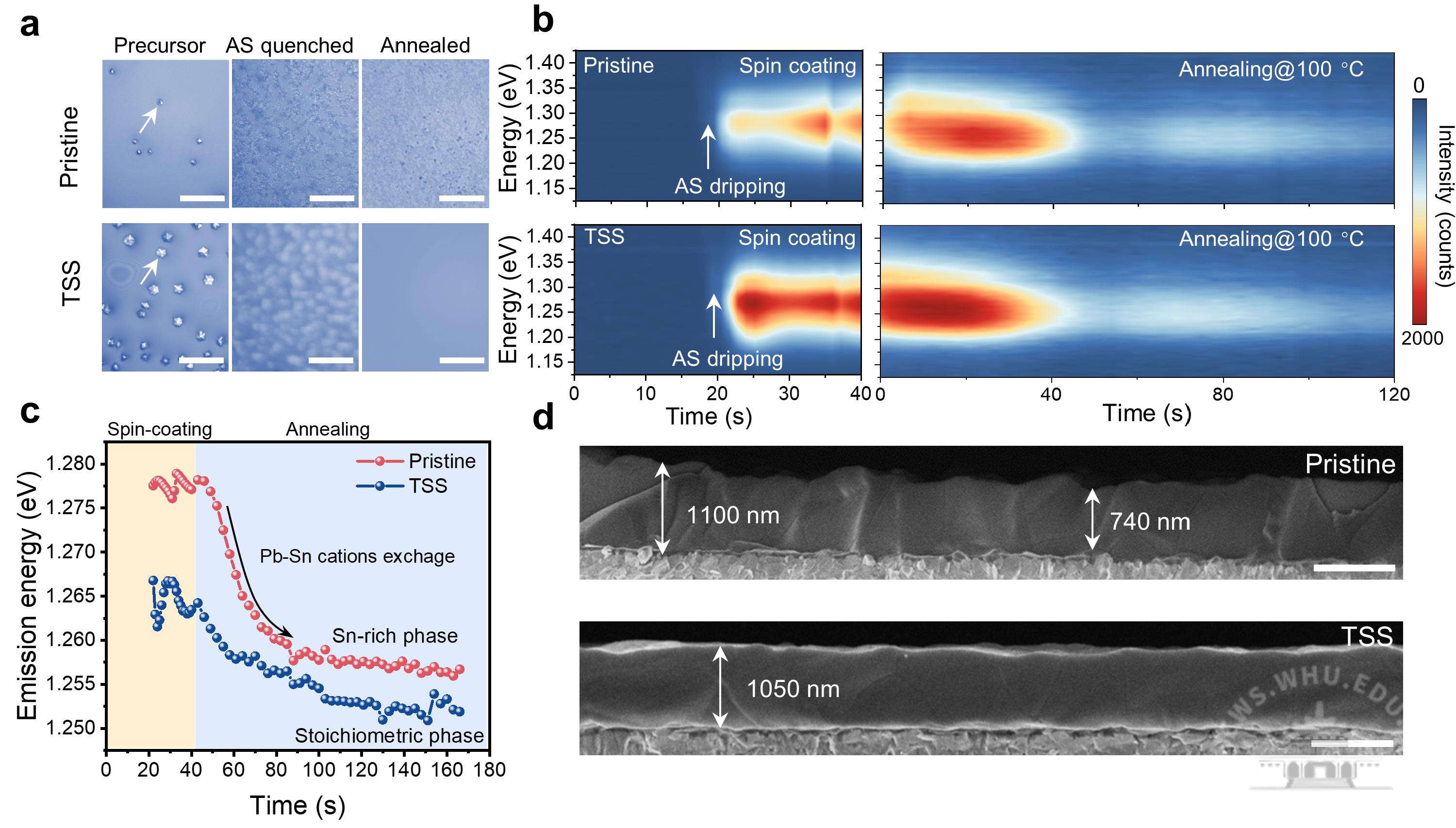

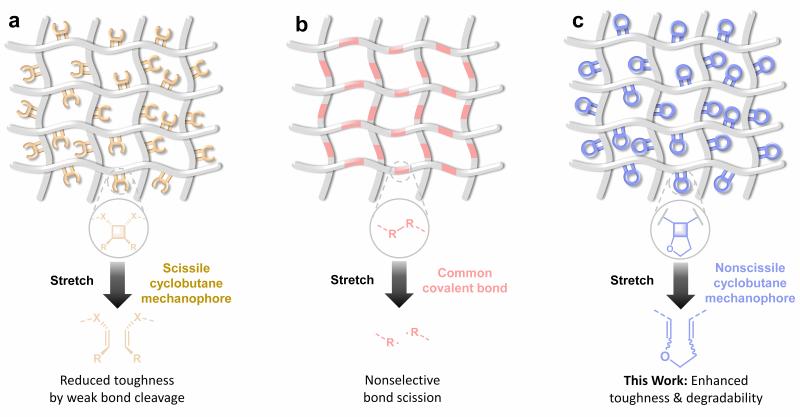

研究团队利用积分差分相位衬度扫描透射电子显微镜技术直接观测到了薄膜中相互交织的单斜与四方极性纳米区域。这种极性纳米微区使压电性能倍增,且极化矢量翻转具有对外电场高频信号的快速响应,促进了宽频域内的极化动力学,从而稳定地增强了较大高频范围内的应变响应。同时,由多元掺杂和两步结晶法协同促进的微区异质性更好地实现了相界弥散,使M+T双相结构在更宽温度范围内实现了稳定共存,显著改善了铌酸钾钠基薄膜电致应变的温度稳定性。

结合原位电场同步辐射X射线衍射与相场模拟,团队进一步揭示了优异电致应变线性的起源。发现电场作用下M相与T相之间几乎没有相互转化,而微观晶格常数变化值(约1.16%)与实测宏观应变数值(1.14%)一致。M与T相区域各自的晶体衍射结果进一步揭示:不同对称性、边界条件的M和T相PNR中产生的两种极化切换机制,它们之间的协同互补效应进一步促进了薄膜的应变线性。该工作不仅发现了新的相结构调控和压电应变机制,也为研发具有高可靠性、大应变且线性响应的高频铁电压电薄膜提供了一种前景广阔且工艺简便的策略。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...