生物合成海洋活性肽发掘研究获进展

文章导读

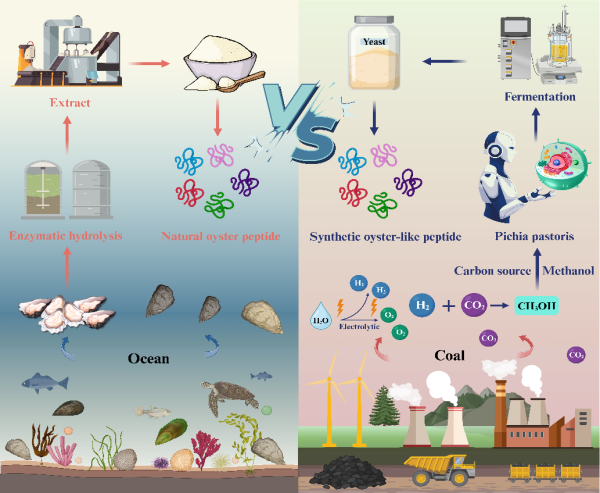

还在依赖传统方式提取海洋活性肽?低效、高耗、受制于海洋资源的困境正被AI技术彻底颠覆!中科院团队最新突破:运用人工智能从160种天然肽中精准筛选高活性成分,并通过独创的蛋白组装技术,在微生物工厂实现抗氧化效果提升7倍的牡蛎肽高效合成。更惊人的是,这种生物合成方式不仅能改善肝脏脂质代谢,还可降低90%碳排放、节约87.5%能耗。想知道AI如何重塑海洋活性肽的生产范式?这篇研究为你揭示绿色生物制造的无限可能。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

活性肽因高活性、易吸收及良好的安全性,在健康产业中具有应用前景。其中,海洋生物的抗氧化肽可改善人类机体氧化损伤,成为功能性食品与生物医药研发热点。然而,传统提取海洋生物中活性肽的方法,面临资源依赖性强、提取效率低、产物稳定性差、成本高昂以及易受气候和环境影响等挑战。利用微生物细胞工厂合成功能性肽是一条替代路径,但在高效发掘活性肽序列和功能肽并在微生物体系中高效稳定表达等方面存在技术瓶颈。

近日,中国科学院天津工业生物技术研究所研究员吴信团队,在基于AI定制化生物合成海洋活性肽方面取得新进展。团队运用人工智能技术,实现了海洋源抗氧化肽高效筛选与组装,并在毕赤酵母细胞工厂中实现了高产率、高稳定性的合成牡蛎肽。该成果为系列海洋活性肽的绿色、精准生物制造开辟了新路径。

研究团队基于LSTM的机器学习模型,在160个候选天然牡蛎肽段中精准筛选出28个高抗氧化活性肽段,进而利用自主开发的基于自然蛋白序列语言特性AI组装方式,将28个肽段从头设计并组装成稳定的融合蛋白架构;通过计算重叠氨基酸片段在庞大天然蛋白数据库中的累积频率,高效预测并筛选出稳定的肽段排序组合,攻克了传统方法因肽段排列组合巨大(超过3×1029种可能)而无法进行有效探索的难题。在此基础上,团队在毕赤酵母中实现了牡蛎肽的高水平异源表达,产量达34 g/kg DCW。分析表明,生物合成牡蛎肽(SOPs)的ABTS自由基清除率、DPPH自由基清除较天然牡蛎肽分别提升了7倍与5.26倍。

团队进一步利用小鼠和细胞模型评价发现,生物合成牡蛎肽显著降低低密度脂蛋白水平及LDL/HDL比值;生物合成牡蛎肽中的关键肽段“VISDEHGIDPTK”激活过氧化物酶体增殖物激活受体α(PPARα)信号通路,调控脂质代谢相关基因表达从而改善肝脏脂质失调,具备作为PPARα的高效激动剂干预肝脏脂质代谢性疾病的潜在价值。

生命周期评估结果表明,与传统提取的天然牡蛎肽相比,生物发酵法生产牡蛎肽可以降低90%的碳排放、减少82%的用水和节约87.5%的能耗,是一种负碳排放的生物制造范式。该研究突破了功能肽需要依赖海洋资源和时空生产效率受限的技术瓶颈,为大规模生产高活性、高稳定性的海洋活性肽提供了方案,并为利用一碳原料通过微生物细胞工厂合成高价值营养资源开辟了新路径。

相关研究成果在线发表在《化学工程杂志》(Chemical Engineering Journal)上。研究工作得到国家重点研发计划的支持。

基于AI定制化生物合成海洋活性肽新范式示意图

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...