研究揭示寄生植物亲缘回避机制

文章导读

寄生植物如何避免"自相残杀"?这一困扰科学家多年的谜题终于被解开!最新研究揭示,列当科寄生植物松蒿通过一种精妙的"自我伪装"机制——利用UGT72B1酶对自身分泌的吸器诱导因子进行糖基化修饰,使其失去活性,从而精准识别并避开同类。这一发现不仅揭示了自然界中亲缘回避的分子机制,更为农业抗寄生杂草提供了全新靶点:未来或可通过基因编辑让作物对寄生植物"隐形",彻底解决农作物被寄生危害的难题。这项突破性成果已发表在《科学》上。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

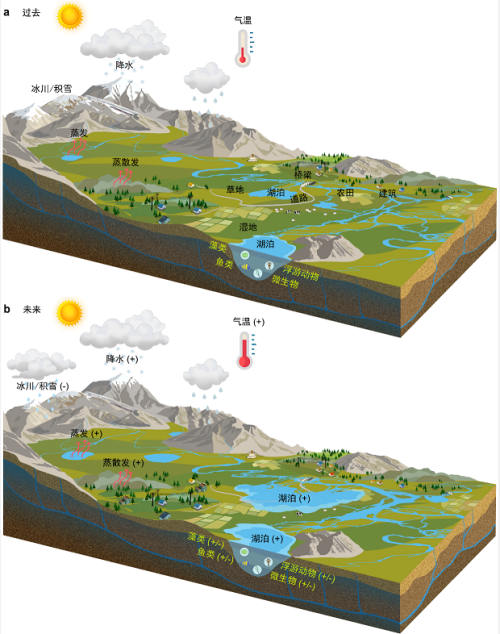

在自然界,植物间存在多种方式的相互作用,包括互利和寄生。列当科寄生植物松蒿依赖寄主根部分泌的吸器诱导因子(HIFs),如醌类DMBQ和酚类阿魏酸、丁香酸,触发吸器形成,实现侵染寄主植物窃取养分。这些寄生植物绝大多数情况下只寄生正常的自养植物,而极少自相残杀或寄生其他物种寄生植物,这种亲缘回避现象长期成谜:这些寄生植物如何精准区分“自己”与“异己”?

中国科学院昆明植物研究所与日本奈良先端科学技术大学院大学、日本理化学研究所等机构的科研人员合作,揭示寄生植物通过UDP-葡萄糖基转移酶UGT72B1对自身内源HIFs进行糖基化,从而使自身的HIFs分子失去诱导吸器活性,抑制自主吸器形成并避免寄生同类。

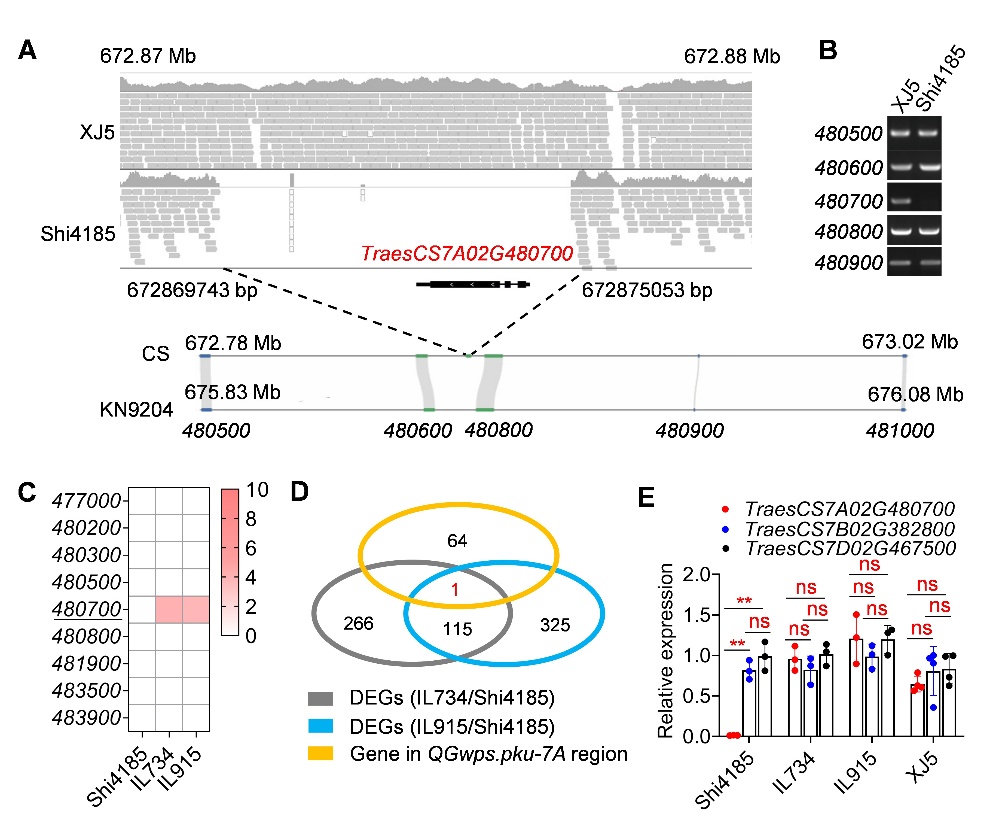

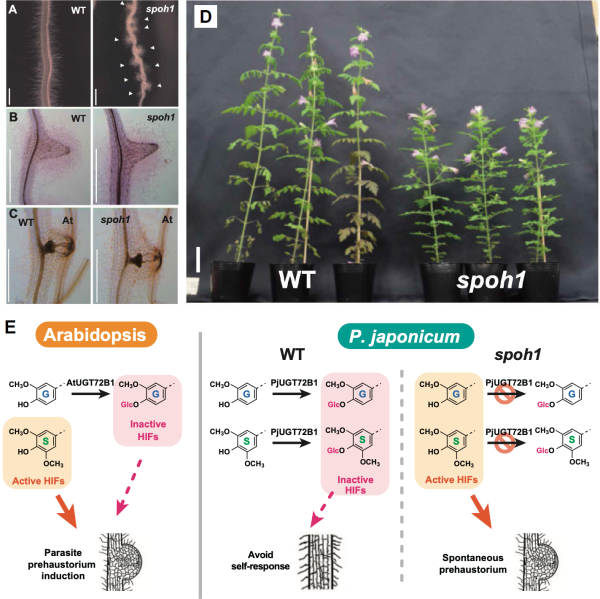

科研人员通过松蒿的突变体库筛选,获得了spoh1突变体。该突变体植株无需外源HIFs即可在蔗糖介质上自主形成原吸器,形态与DMBQ诱导野生型(WT)松蒿的吸器无异。spoh1根分泌物对WT松蒿及近缘寄生植物独脚金吸器诱导活性增强,相当于1µM DMBQ水平,从而证实此突变体的HIFs释放增多。全基因组测序锁定spoh1为PjUGT72B1的提前终止突变,导致此酶功能缺失。PjUGT72B1定位根成熟区,主要通过O-葡萄糖基转移酶(OGT)活性糖基化G/S型HIFs的4-OH位点,生成失活形式(如SyA-Glc)的HIFs,使其丧失诱导活性。体外实验证实PjUGT72B1对S型HIFs更高效,而非寄生植物的拟南芥同源AtUGT72B1仅限对G型HIFs有活性。这种底物特异性差异揭示了列当科寄生植物如何通过“掩盖”自身的HIFs,从而避免自相残杀的生理和进化生物学机制。

该研究不仅阐明了列当科寄生植物进化出的自保策略,也为农业抗寄生植物提供了新的靶点:通过编辑作物UGT72B1增强HIFs糖基化,有望使作物对列当科寄生杂草“隐形”。

相关研究成果以Glucosylation of endogenous haustorium-inducing factors underpins kin avoidance in parasitic plants为题,发表在《科学》(Science)上。

内源吸器诱导因子的糖基化防止寄生植物松蒿自主产生吸器

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...