有机光伏电池湿热和冷热循环极端环境稳定性研究取得进展

文章导读

想象一下,轻薄如纸的太阳能电池能经受零下40℃极寒与85℃高温的反复考验,在湿热环境中持续千小时性能不减——这不再是科幻场景。中科院团队最新突破性研究,通过材料筛选、界面优化与封装技术三重革新,让有机光伏电池在极端环境下效率保持率突破94%。揭秘背后核心科技:首创热稳定性快速筛选法精准预测材料寿命,建立水汽渗透模型破解封装难题。这项发表于《自然-能源》的成果,为太空设备、智能建筑等领域带来革命性电源解决方案。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

有机太阳光伏电池(OPV)因其质轻、柔性、可溶液加工等独特优势,在近太空、建筑一体化、物联网等领域展现出巨大应用潜力。

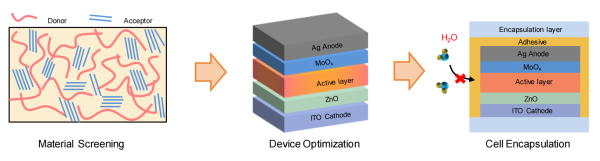

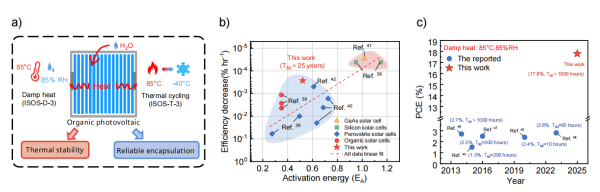

近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所,针对有机光伏电池湿热和冷热循环极端环境稳定性提升需求,提出了从材料本征热稳定性筛选、器件功能界面优化、器件封装方法开发三个方面同步优化的系统解决策略,首次在85℃/85%RH湿热条件以及-40℃至85℃热循环条件下,实现高效率有机光伏电池优异稳定性,证实高效有机光伏电池的湿热及冷热循环可靠性。

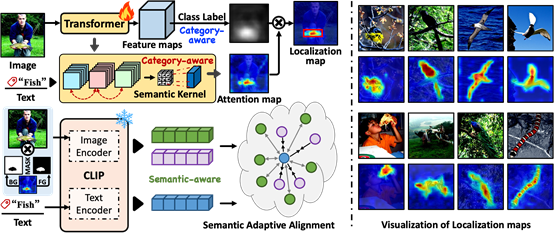

团队提出了一种新方法,该方法基于紫外可见光吸收光谱变化曲线微分,得到吸收变化的起始温度(Tonset),用于表征活性层微观形态热转变。团队运用该方法,发现交联富勒烯掺杂可普遍并显著提升共混薄膜的Tonset,为从材料源头设计高稳定OPV器件提供了普适性方法。

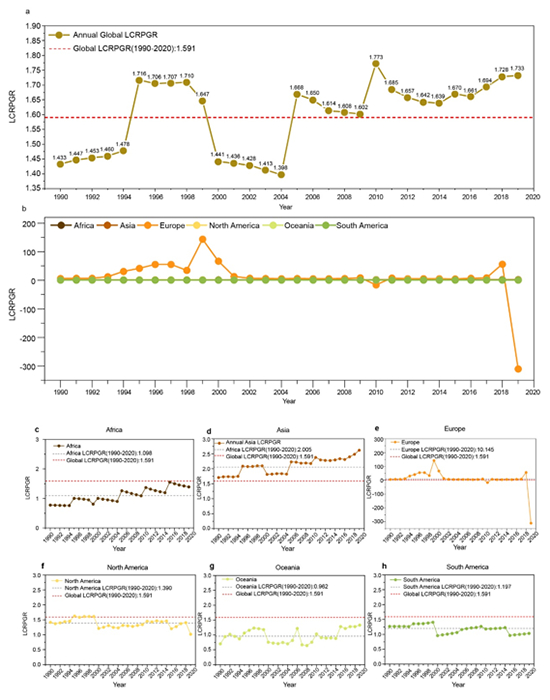

团队详细研究了高效率倒置结构有机薄膜光伏电池的热稳定性,结合使用交联富勒烯掺杂三元体系,使制备的有机光伏电池器件获得了优异的长时高温(85 ºC及150 ºC)稳定性。针对空气中稳定性与水汽渗透动力学关系问题,研究团队首次定量解析二维扩散速率与一维扩散速率,同时建立了水汽通过封装侧面沿封装胶扩散和通过胶层/基底接触面扩散的动力学方程,精确量化出封装侧面水汽扩散路径比例。该侧面封装水汽渗透模型有效地指导了封装结构设计与优化。

团队构建了基于铝箔丁基胶带的封装结构,封装后的有机光伏电池在严苛的湿热测试(85°C/85% RH,1032小时)和热循环测试(-40℃至85°C,200次)后,效率保持率均达到94%以上。

该研究不仅证实了OPV具备优异的环境可靠性,更为提升有机光伏电池在严苛环境下的稳定性提供了科学技术依据和实施策略。

相关研究成果发表在《自然-能源》(Nature Energy)上。研究工作得到国家自然科学基金、中国科学院特别研究助理项目等的支持。

有机太阳能电池稳定性策略

有机太阳能电池稳定性统计与对比

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...