哈工大张永兵教授团队在多维单分子动态成像领域取得重要研究进展

文章导读

如何看清分子在细胞内的活动轨迹?传统成像技术只能捕捉模糊的群体信号,而哈工大张永兵团队研发的3D-SpecDIM技术,首次实现了单分子运动与环境捕捉!这项发表于《自然通讯》的突破性成果,通过三维主动追踪与高速光谱技术结合,以毫秒级时间分辨率和纳米级空间精度,为每个分子装上"专属摄像机"。不仅能实时追踪分子三维运动轨迹,更同步解析其光谱变化,首次捕捉到线粒体自噬过程中酸碱值的动态下降曲线,亡时膜极性变化与形态演变的关联。这项技术将推动生命活动密码的破译,为疾病机制研究和药物研发提供全新视角。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

(刘培香 沙浩 向碧霞/文 沙浩/图)近日,深圳校区信息学部计算机科学与技术学院张永兵教授与深圳湾实验室系统与物理生物学研究所侯尚国研究员合作,在三维目标锁定单分子光谱动态成像显微技术(3D-SpecDIM)领域取得重要研究进展,相关成果以《基于3D目标锁定示踪的单分子光谱动态成像》(Single molecule spectrum dynamics imaging with 3D target-locking tracking)为题发表在《自然通讯》(Nature Communications)上。

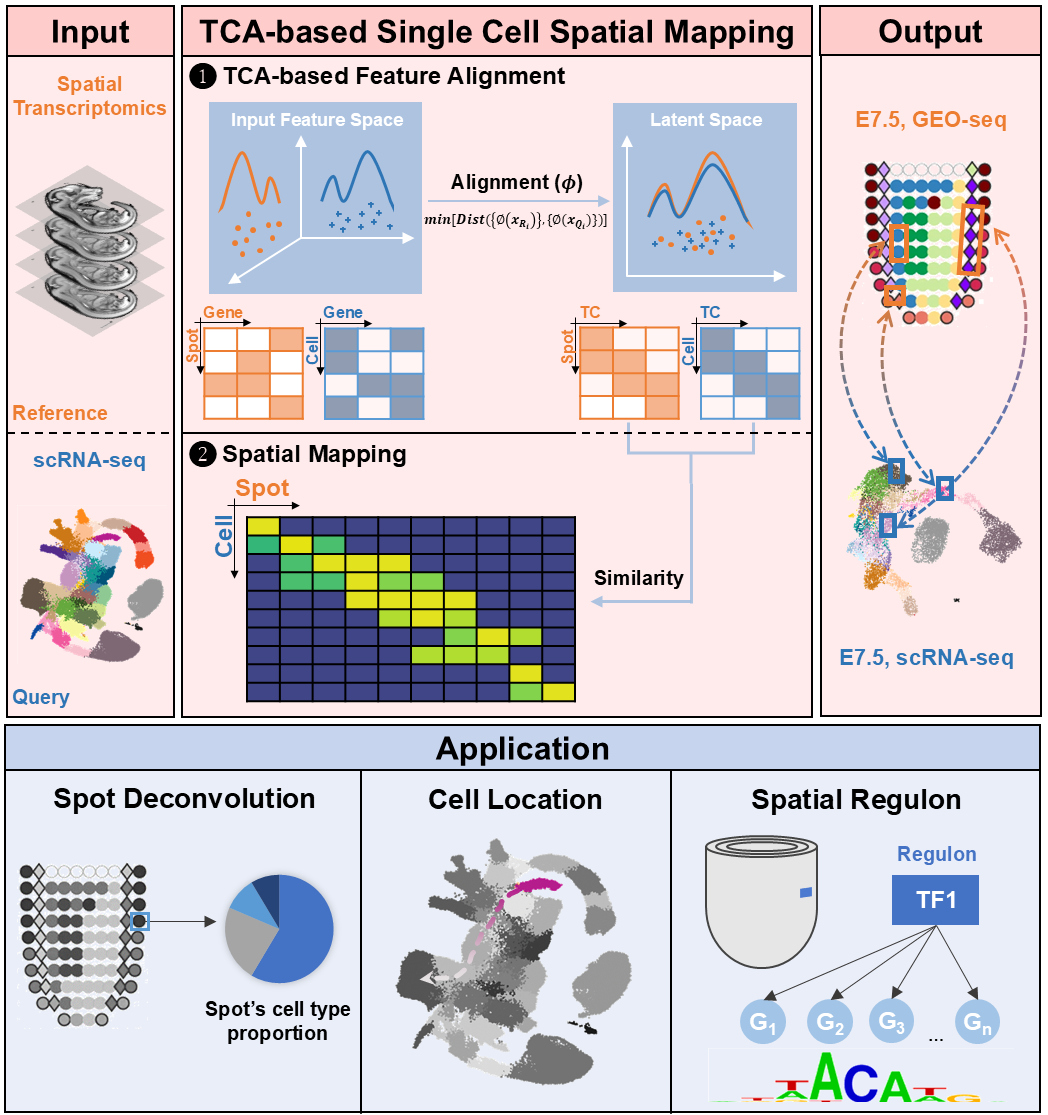

3D-SpecDIM 装置原理图

在瞬息万变的生命世界里,每一个分子或在细胞膜间游走,或在细胞器中穿梭,其运动轨迹往往记录着生命活动的关键线索。然而,传统成像方法只能得到成千上万个分子的平均信号,就像把无数人说的话混在一起,最后只能听到嘈杂的“背景音”。单分子动态研究则像是给每个分子都装上一台“摄像机”,让研究人员能够实时追踪它们的运动轨迹、停留时间和环境变化。这些细节往往是理解生命基本规律、揭示疾病发生机制、乃至设计新型药物的关键。

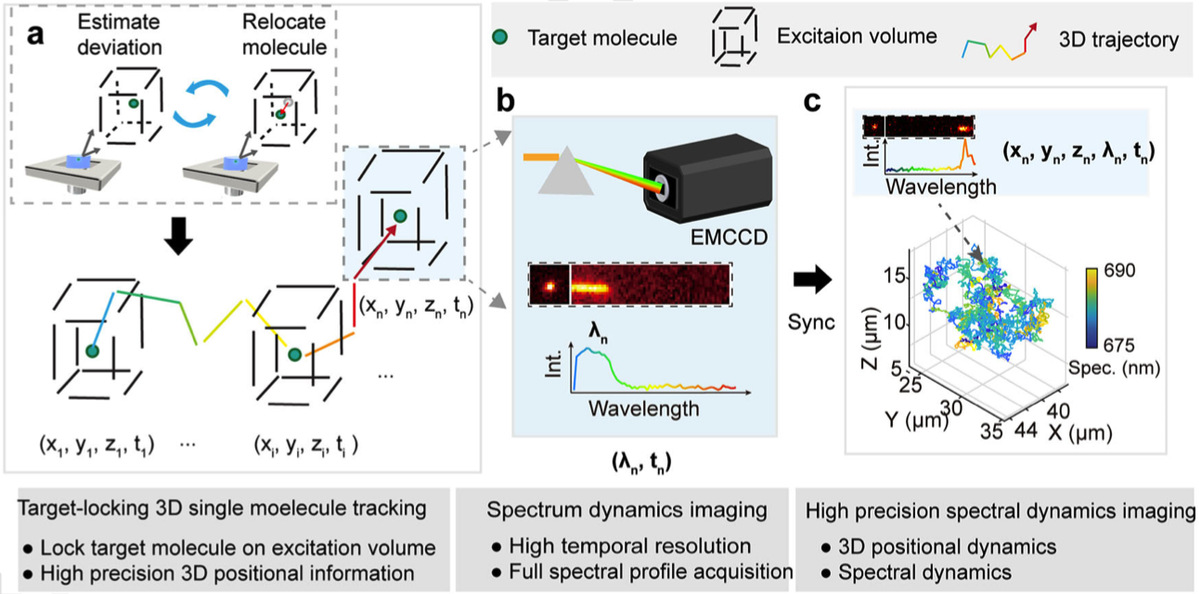

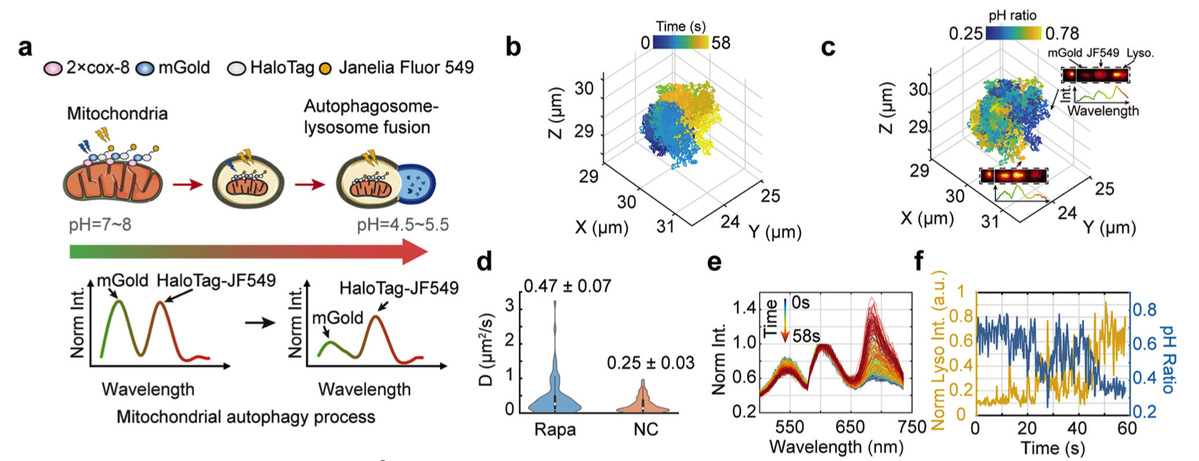

然而,想要在单分子层面同时“看清”位置和环境绝非易事。分子往往高速运动,光子数又极为有限,传统方法常常“顾此失彼”:要么只能追踪分子的位置,却丢失了微环境的理化信息;要么只能获取光谱,却无法保证快速运动中分子轨迹的连续性。为解决这一挑战,研究人员创新性地将三维主动反馈追踪与高速光谱检测结合,发展出新一代成像方法 3D-SpecDIM。该方法不仅能以毫秒级时间分辨率和纳米级空间分辨率记录单分子的三维运动,还能同步解析其光谱随环境变化的细节,为揭示如线粒体自噬和细胞凋亡等复杂生命过程提供了全新视角。

3D-SpecDIM 在活细胞中的增强比例荧光成像

为验证所提方法性能,团队首先对 3D-SpecDIM 进行系统性能表征。通过对水溶液中自由扩散的荧光微球进行示踪,结合深度学习的光谱定位算法(SpecViT),系统最高可以达到 0.3nm 的光谱峰值定位精度,比传统方法提高 30% 以上。对于光谱灵敏度,3D-SpecDIM 成功实现在 90wt% 甘油溶液中对单个染料分子的自由扩散光谱动态长达数秒的观测。在示踪时间分辨率方面,对于高亮度样本,3D-SpecDIM 可以实现纳米级的定位精度与毫秒级的时间分辨率,保证对高速运动分子的连续追踪。同时,研究人员在使用 3D-SpecDIM 监测线粒体自噬过程时发现,当溶酶体逐渐向受损线粒体靠近并发生融合时,受损线粒体的酸碱值发生明显的下降。借助光谱解混技术,3D-SpecDIM 可以精准地还原为可量化的自噬过程酸碱值变化曲线,首次实现在单个线粒体水平上对自噬过程酸碱值变化的实时定量全流程监测。此外,在细胞膜凋亡起泡实验中,该方法首次同步捕捉到膜极性的动态下降与膜形态的变化,两者之间的速率呈一定相关性。这些应用展示了 3D-SpecDIM 在多维动态成像中的独特优势,也为深入理解细胞内关键生命事件提供了全新的研究工具。

该课题由哈工大深圳校区与鹏城实验室、深圳湾实验室共同完成。张永兵教授与侯尚国研究员为论文共同通讯作者,深圳校区博士研究生沙浩、深圳湾实验室博士生吴宇和张永兵教授为共同第一作者。该研究得到国家自然科学基金、深圳市科技项目基金、深圳湾实验室联合光学显微成像技术开发基金等多项基金支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-63787-3

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...