文章导读

宇宙中七颗恒星如何“抱团”诞生?南京大学李尚活团队首次捕捉到震撼一幕:在4240光年外的星云里,一个七星系统正从原恒星盘中“碎裂”成形!这项发表于《自然·天文学》的突破性研究,通过ALMA望远镜高精度观测,直接证实了吸积盘碎裂能形成高阶多星系统——这正是困扰天文学界数十年的核心谜题。告别理论猜想,你将亲眼见证宇宙级“恒星家族”的起源逻辑,解锁X射线双星、引力波等奇观背后的形成密码。多星系统如何主宰恒星生死?答案就藏在这场星际诞生实录中。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

夜静星河出,耿耿辰与参。在璀璨的星河里,悬挂夜空的星星们并不孤单。浩瀚宇宙里,如《三体》所描绘的由三颗恒星组成的系统并非特例,拥有更多成员的恒星系统亦是司空见惯。观测表明,在我们银河系内超过半数的恒星都以双星或者更高阶的多星系统存在。这些多星系统的相互作用不仅在调控着恒星团的动力学演化,更深刻影响着恒星的生死历程,催生出诸多震撼的宇宙奇观:X-射线双星、伽马射线爆、Ia超新超星,以及恒星并合激发的引力波涟漪等。然而,这些多星系统的起源,至今仍是萦绕于科学界的一大谜题。

近日,一项关于多星系统起源和演化的观测研究取得重要突破。由南京大学天文与空间科学学院李尚活副教授和邱科平教授领衔的国际团队,创新性地发现了一个正处于形成阶段的七颗原恒星系统(简称“七星系统”)。通过动力学分析与数值模拟,研究揭示了该七星系统是由原恒星盘碎裂形成。

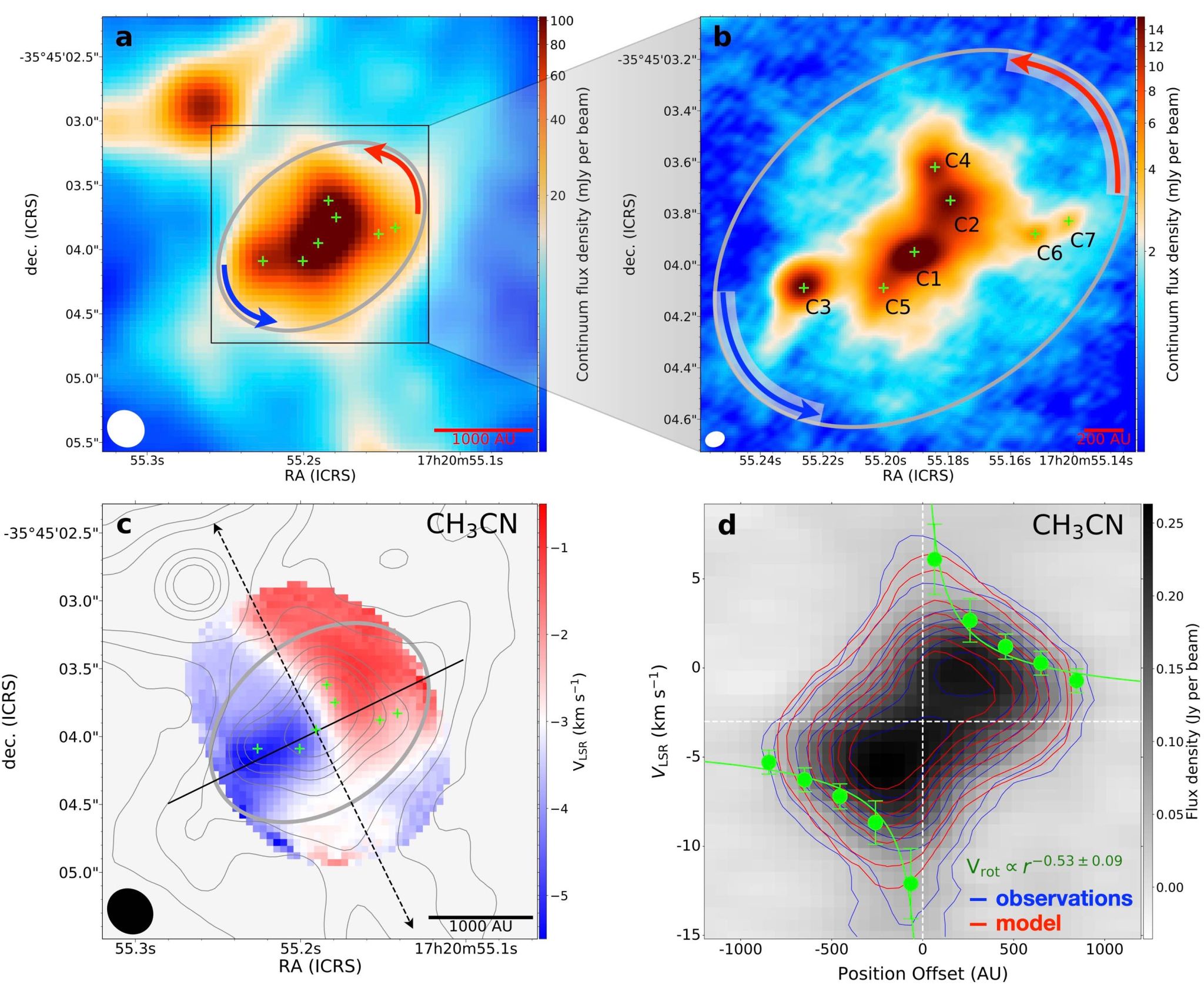

图1:a-七星系统母体结构的尘埃连续谱辐射空间分布。b-七星系统(C1—C7)的尘埃连续谱辐射空间分布。c-七星系统母体结构的速度空间分布。d-七星系统母体结构的位置-速度图和开普勒盘拟合结果。

团队利用世界上最强大的毫米波/亚毫米波干涉阵—阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(ALMA),对距离地球大约4240光年(1300秒差距 )的一个典型大质量恒星形成区NGC6334IN进行了高空间分辨率观测。该研究为理解大质量恒星团中高阶多星系统的形成机制,提供了迄今最为直接的观测证据。该研究成果以《Detection of a septuple stellar system in formation via disk fragmentation》为题,于2025年10月8日在《自然·天文学》杂志上在线发表。

论文第一作者兼通讯作者李尚活介绍,目前学界普遍认为多星系统主要可以通过致密云核碎裂和吸积盘碎裂产生。他们在2024年发表的研究中,已报道了通过致密云核碎裂形成的五星、四星、三星和双星系统(Li et al., 2024 Nature Astronomy)。理论研究表明,相较于致密云核碎裂,吸积盘碎裂更有可能形成恒星数量更多的高阶多星系统。然而,由于缺乏直接观测证据,吸积盘碎裂是否真能产生此类更高阶的系统,始终是一个悬而未决的关键科学问题,也制约着人们对高阶多星系统起源机制的深入理解。

“我们通过分析ALMA的观测数据,发现在NGC6334IN核心区中存在七颗原恒星‘种子’,他们正在一个符合开普勒转动规律的盘结构中形成。这是天文学家首次在一个原恒星团中探测到如此高阶的多星系统。结合动力学分析与数值模拟,我们揭示了该七星系统起源于吸积盘碎裂。”李尚活说。

该成果隶属于李尚活副教授主导的“ROMA”项目(英文全称“Revealing the Origin of Multiplicity in high-mass protostellar cluster with ALMA”)。作为ROMA项目的的首项研究成果,团队计划在未来依托ROMA在内的多个项目,对双星及高阶多星系统的起源和演化开展更系统、深入的探索。

该研究论文合作者邱科平教授进一步阐释:“双星和多星系统如何形成是恒星形成领域的一个难点,此次ALMA干涉阵的高分辨率观测为理解高阶多星系统的形成提供了直接观测证据。未来,我们计划通过包括ROMA在内的多个项目,开展系统性的高空间分辨率搜寻,并结合数值模拟,揭示出双星和多星形成更普遍的规律”。

本项研究汇聚了来自全球16所高校与科研机构的学者,合作单位包括南京大学、德国马克斯-普朗克天文研究所、伊斯堡-埃森大学、海德堡理论研究所、美国哈佛-史密松天体物理中心、亚利桑那大学、中国科学院上海天文台、日本天文台、东京大学、加拿大麦克马斯特大学、韩国天文与空间研究所等。

图2:基于本项工作中七星系统起源于原恒星盘的艺术想象图(绘图:Openverse;科学创意指导:南京大学李尚活)

该论文链接:https://www.nature.com/articles/s41550-025-02682-9

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2025arXiv250906787L/abstract

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...