文章导读

神经元突触测量为何总陷"负电导"怪圈?上海交大李松挺、周栋焯团队联合纽约大学专家,首次攻克困扰神经科学数十年的"空间钳效应"难题!传统电压钳方法因树突电压衰减导致测量失真,甚至产出非物理结果。他们创新提出两步钳制法与截距法,通过数学建模与真实神经元模拟,精准还原局部及等效突触电导——实验显示,新方法误差率骤降,真实电导曲线清晰可辨。这项PNAS重磅成果,不仅终结电生理测量的系统性偏差,更为解析大脑学习记忆机制提供黄金标尺,让毫秒级神经信号处理真相浮出水面。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,上海交通大学自然科学研究院、数学科学学院李松挺、周栋焯和他们的博士毕业生王紫玲及纽约大学David W. McLaughlin 教授合作,从理想神经元的数学建模和理论分析出发,结合具有真实生物形态和非线性动力学的神经元模型数值计算,提出了能够准确测量神经元突触输入电导的新方法,有效克服了传统方法长期面临的“空间钳效应”。相关研究成果以“Overcoming the space clamp effect: Reliable recovery of local and effective synaptic conductances of neurons”为题,于2025年10月3日在美国科学院院刊Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS)上在线发表。

研究内容

突触电导决定了神经元对外界输入信号的响应强度、时间特性及其在神经网络中的信息处理过程。在神经科学研究中,精确测量突触电导信号不仅有助于理解神经元如何在毫秒尺度上整合多源输入,还为解析学习与记忆、感觉加工、运动控制等高级脑功能提供重要信息。

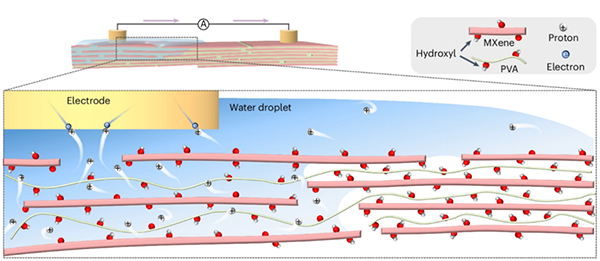

神经元的大部分突触均分布在树突上,由于实验技术的限制,难以直接对它们进行测量。因此,在传统实验中,研究者通常采用在细胞体处施加电压钳的方法,通过调控神经元胞体处膜电位并测量相应电流来估计树突远端的突触电导。然而,这一方法的有效性基于“等电势”假设,即神经元胞体处的电压控制可以使得电压在整个树突结构中保持相同。但实验发现,这一假设在真实神经元中并不成立。人们在胞体处施加的电流在向树突传播过程中会衰减,导致远端树突处的电压无法被完全钳制,如图A所示,这种现象被称为空间钳效应(space clamp effect)。空间钳效应会引入系统性误差,使得传统方法估计的突触电导偏离真实值,甚至可能得到非物理的负电导,从而影响人们对众多实验现象的理解。这一问题长期以来一直是神经元电生理测量中的一个重要挑战。

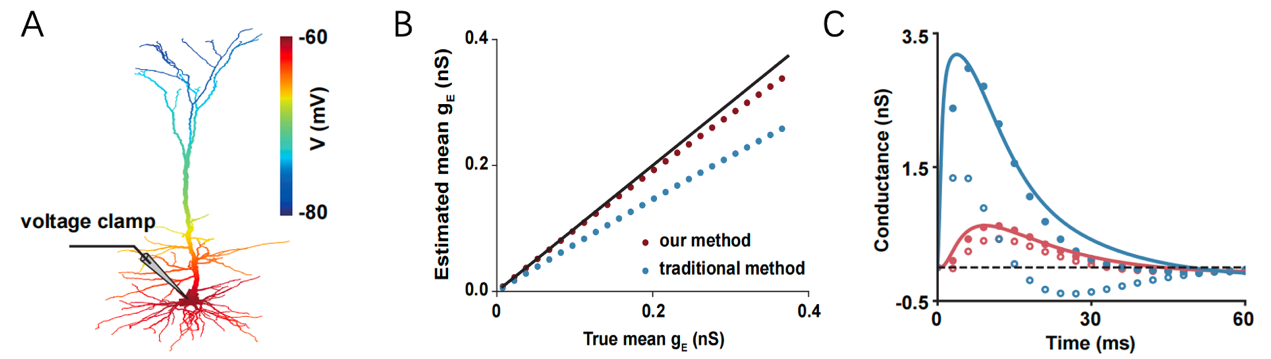

针对上述问题,研究团队通过神经元电缆理论与渐近分析,定量刻画了具有树突结构的神经元在胞体电压钳下的动力学特征,并基于分析结果提出了两种新的突触电导恢复方法:两步钳制法和截距法。两步钳制法适用于单一突触输入场景,分两步分别恢复局部突触电导均值和突触时间常数,从而恢复完整的局部突触电导。截距法适用于多突触同时输入场景,利用校正后的I–V曲线截距信息,提取神经元在胞体处的等效兴奋性与抑制性电导。数值计算结果表明,新方法在恢复局部突触电导和等效电导方面均显著优于传统方法(图B-C)。

A. 空间钳效应。利用胞体电压钳将胞体电压钳制在−60 mV 时,锥体神经元模型中电压的空间分布。B.新方法与传统方法在恢复局部突触电导均值时的准确性。C. 基于新方法与传统方法估计等效突触电导效果对比图。新方法估计得到的等效兴奋性突触电导(实心红点)和抑制性突触电导(实心蓝点)与真实等效兴奋性(红线)和 抑制性(蓝线)突触电导较为接近,而传统方法估计的兴奋性突触电导(空心红圈)和抑制性突触电导(空心蓝圈)则存在较大偏差。

新测量方法能够在空间钳效应存在的情况下准确地恢复神经元局部与等效突触电导,有效解决了领域内长期面临的电导信号测量的关键难题,为提高电导测量的可靠性提供了新的工具。该成果在方法学上拓展了传统电压钳分析的适用范围,为进一步研究神经元信号整合和信息处理机制提供了方法学基础。

作者简介

上海交通大学博士毕业生王紫玲为论文的第一作者,纽约大学David W. McLaughlin教授,上海交通大学周栋焯教授,李松挺教授为论文共同通讯作者。工作得到了国家自然科学基金委、科技部、上海市科委等基金支持。

论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2512294122

作者: INS 供稿单位: 自然科学研究院

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...