中山大学信文君徐婷团队在卒中后肺炎的机制研究中取得新进展

文章导读

脑卒中患者为何在急性期突遭肺炎袭击?5%-26%的死亡率背后,竟藏着一条被忽视的"脑-肺暗线"!中山大学信文君、徐婷团队联合多校专家重磅揭秘:卒中后下丘脑室旁核(PVN)神经元凋亡,直接切断迷走神经对肺部的保护,引爆免疫风暴。研究通过动物模型与临床心率变异性数据,首次锁定"PVNCaMKII→DMVACh→肺副交感神经"调控轴,不仅破解了卒中相关肺炎的核心机制,更指明多个精准干预靶点。阅读本文,你将掌握降低死亡率、加速康复的前沿防治策略,为临床治疗打开全新突破口——这场神经与免疫的生死博弈,答案就藏在180秒的科学真相中。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

(通讯员张玉琦)日前,中山大学中山医学院信文君教授和徐婷副教授团队联合中山大学附属第一医院冯霞教授和暨南大学张吉凤副教授团队经过研究发现,脑卒中后,迷走神经关键调控脑区—下丘脑室旁核(PVN)神经元凋亡,进而导致下游迷走神经背核(DMV)及外周肺脏副交感神经末梢活性降低,最终引起免疫细胞炎症因子分泌增多,远程点燃肺部免疫风暴,相关成果发表于《Brain》(《脑》)。

脑卒中作为全球范围内致死和致残率最高的神经系统疾病之一,其并发症严重影响患者的短期生存与长期康复。其中,卒中相关肺炎(SAP)是最常见的远隔器官并发症,发生率约为5%至26%,尤其在脑卒中急性期内发生风险显著上升。SAP不仅延长住院时间、加重医疗负担,更是导致卒中后死亡率升高和神经功能恢复不良的关键因素之一。因此,深入探讨急性缺血性脑卒中后肺炎的发病机制,对于临床治疗与管理具有重要指导意义。尽管现有研究已表明吞咽障碍、意识水平下降及免疫抑制状态与SAP的发生密切相关,但其核心发病机制,特别是中枢神经系统通过何种特异性通路诱发肺部炎症反应,目前仍不明确。

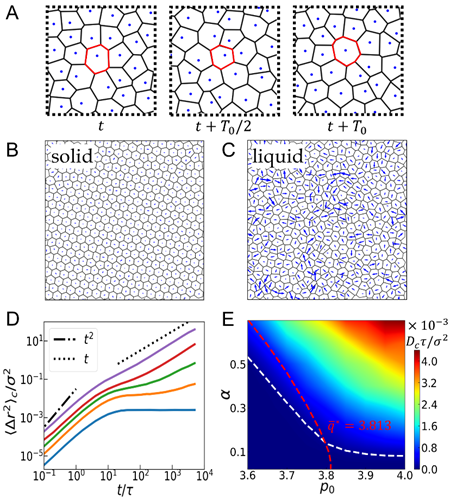

研究团队采用经典的大脑中动脉阻塞(MCAO)模型开展实验,发现大鼠在缺血性卒中后出现肺炎及肺功能障碍。进一步通过临床回顾性分析,团队比较了急性缺血性脑卒中患者与健康对照者的24小时心率变异性(HRV)指标,结果显示卒中患者存在自主神经平衡障碍,具体表现为副交感神经活性显著降低,该现象在动物模型中也得以验证。基于上述结果,研究团队发现了一条以“PVNCaMKII→DMVACh→肺副交感神经节→免疫细胞”为核心的脑-肺副交感轴调控通路,不仅系统阐释了卒中相关肺炎的神经免疫机制,还提出了多个潜在干预靶点,为卒中后肺部并发症的早期防治提供了理论依据和可行路径。该脑-肺轴新框架的建立,拓展了对卒中系统性影响的认识,对推动神经—免疫—器官交互机制的研究具有重要科学价值,并为未来跨学科治疗策略的研发奠定了坚实基础。

文章内容总结示意图

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...