文章导读

你是否想过,下一代超安全、高能量电池的突破,竟藏在“界面”的微观世界里?北大潘锋团队联手深圳大学胡江涛,系统揭秘聚合物固态锂电池界面优化的底层机理——从载流子选择性传输理论,到活性填料分类、高电压稳定涂层、氧空位界面增强技术,全面破解离子传导与界面稳定性难题。他们不仅梳理数十年研究脉络,更提出AI辅助设计、新型填料与规模化制备的未来路径。这项发表于《先进材料》的综述,为新能源汽车、储能与航空航天提供了从实验室到产业化的关键桥梁。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

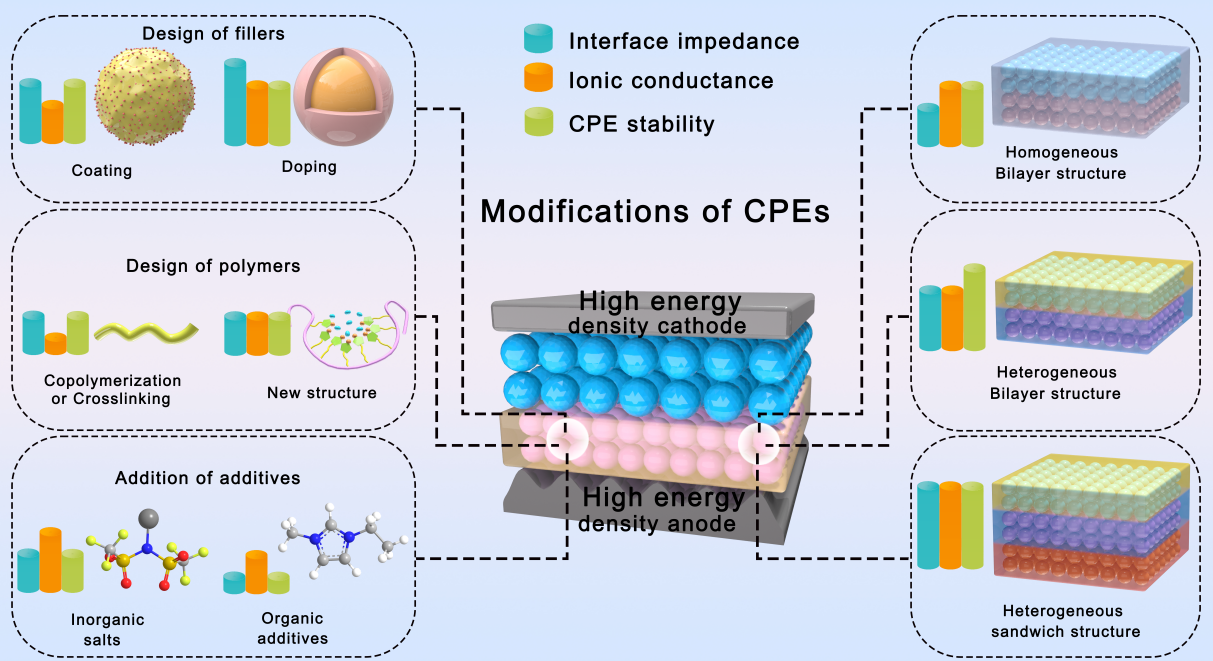

聚合物复合电解质(PCEs)在提升电池安全性、稳定性和能量密度方面具有显著优势,是实现高能量密度储能系统的关键组件。然而,改善PCEs性能的主要瓶颈在于界面挑战,这一问题在高电压或高能量密度体系中会进一步加剧,表现为界面不稳定、副反应及界面相容性差,最终导致离子传导效率和整体电池性能显著下降。因此,系统分析高能量密度条件下的关键技术瓶颈并提出针对性解决方案,对推动下一代储能系统发展具有重要意义。尽管现有策略已展现出良好效果,但其在高能量密度电池中的适用性仍存疑。

针对上述挑战,北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋教授团队系统研究了提升固态电池中多尺度界面性能、机理及其调控策略,提出了通过界面结构设计实现载流子选择性传输的理论框架与机理(Adv. Mater. 2024,36,2407923);通过深入理解填料-聚合物界面相互作用机制,提出了“体相活性填料”与“表面活性填料”的分类策略(Small 2023,19,2305326);开发了Li3AlF6等高电压稳定涂层技术,有效抑制了LiCoO2与PEO界面间的化学副反应和结构退化(Nano-Micro Lett. 2022,14,191);通过引入刚性无机填料和有机交联网络,显著提高了电解质的抗枝晶能力和力学强度(Chem. Commun. 2022,58,8182);通过引入表面缺陷工程,在LLZTO陶瓷颗粒中构建氧空位(OV-LLZTO),作为PEO链的有效锚定点,显著增强了聚合物-陶瓷界面结合力(Adv. Funct. Mater. 2023,33,2210845)。这些研究不仅加深了对高性能复合固态电解质界面结构理解,也为高能量密度、高安全性全固态锂电池的实际应用提供了重要的材料设计原则和技术路径。

近日,潘锋与其原博士生胡江涛(现任深圳大学副教授)等系统总结了聚合物复合电解质在高能量密度固态电池中的关键界面问题,深入剖析了离子传输机理、正负极界面稳定性以及副反应等难点,并提出了创新性的优化策略和未来发展方向。文章不仅梳理了过去几十年该领域的发展脉络,还展望了新型填料、人工智能辅助设计和规模化制备等前沿趋势,为推动下一代高安全性、高能量密度储能体系奠定了理论与技术基础。该研究成果不仅为固态电池的基础科学研究和工程应用提供了重要参考,也将为新能源汽车、航空航天和可再生能源等战略性领域的发展提供强有力的支撑。该研究以“Interface Engineering and Optimization Strategies for High-Energy-Density Batteries Based on Polymer Composite Electrolytes”为题发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。

示意图

该工作得到了国家自然科学基金、深圳市科技计划、广东省教育厅项目、湘江实验室项目和物质基因组大科学设施平台重大科技基础设施项目的支持。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...