电子科技大学基础院FUNQITANG团队发表PRL编辑推荐论文

文章导读

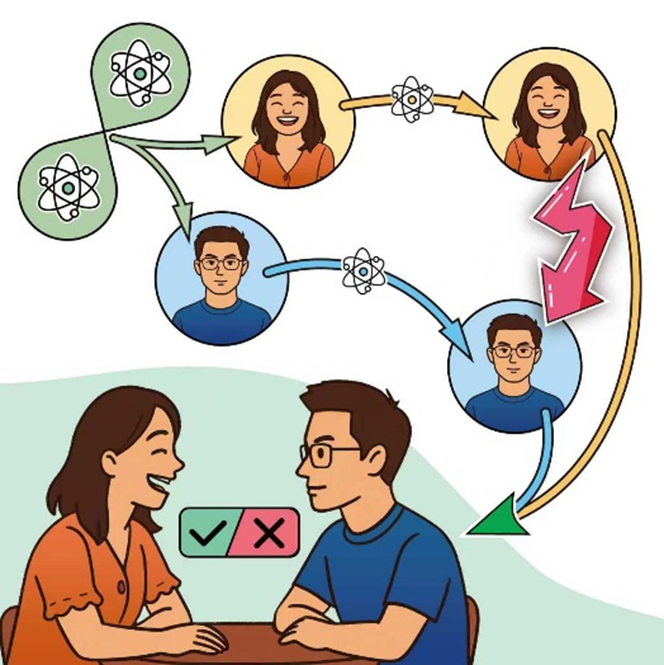

你是否想过,让AI成为量子实验的“大脑”?一项由中国科学家主导的突破性研究,首次在实验中实现了高维单向经典通信(1-LOCC)下的高效纠缠检测,并引入机器学习自动优化检测策略,在真实噪声环境中显著降低漏检率。这项发表于《物理评论快报》并获编辑推荐的工作,不仅破解了传统方法资源消耗巨大的难题,更构建了“理论—算法—硬件”闭环优化的新范式。它标志着量子实验正从人工设计迈向自主运行:AI实时决策、自适应调控、持续自我优化——未来量子系统的“自动驾驶”时代已悄然开启。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

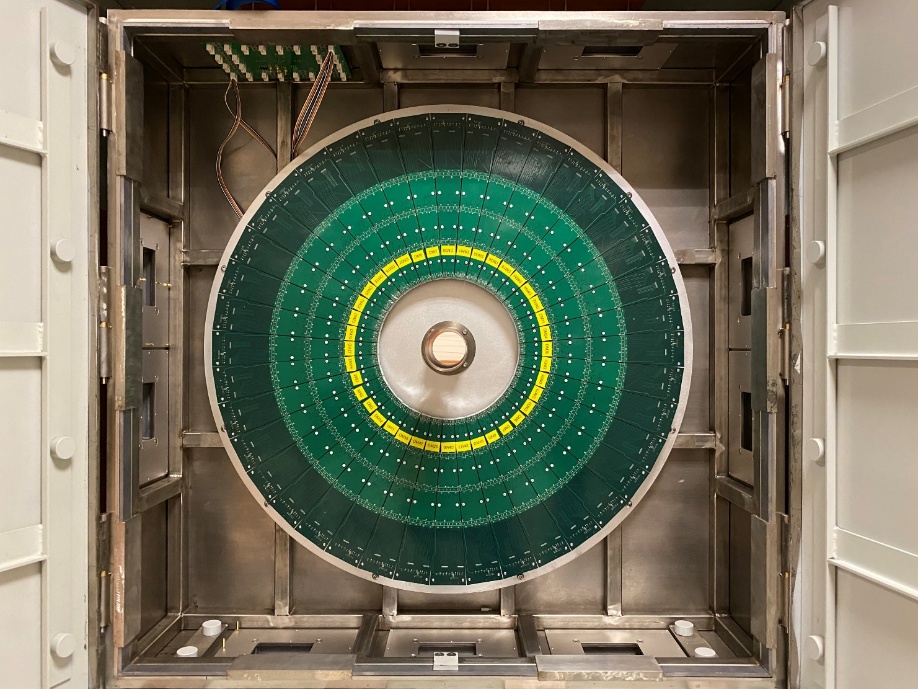

机器学习如何助力高效纠缠检测?9月25日,电子科技大学、中国科学技术大学、清华大学、奥地利科学院以及巴黎综合理工学院,在 Physical Review Letters 合作发表题为 “Practical advantage of classical communication in entanglement detection” 的论文。该工作展示了结合经典通信与机器学习在纠缠检测中的实用优势,并首次在实验中实现了使用实时反馈的高维单向经典通信(1-LOCC)协议。论文被选为编辑推荐(Editors’ Suggestion),并在 PRL 官网首页亮点展示。

电子科技大学基础与前沿研究院博士后邢文博、2022级博士生张凌霞,以及中国科学技术大学博士生吕敏玉为共同第一作者,胡晓敏教授、柳必恒教授、Miguel Navascués 研究员以及王子竹教授为通信作者。研究工作得到了科技部、基金委、四川省科技厅和安徽省科技厅等单位的支持。

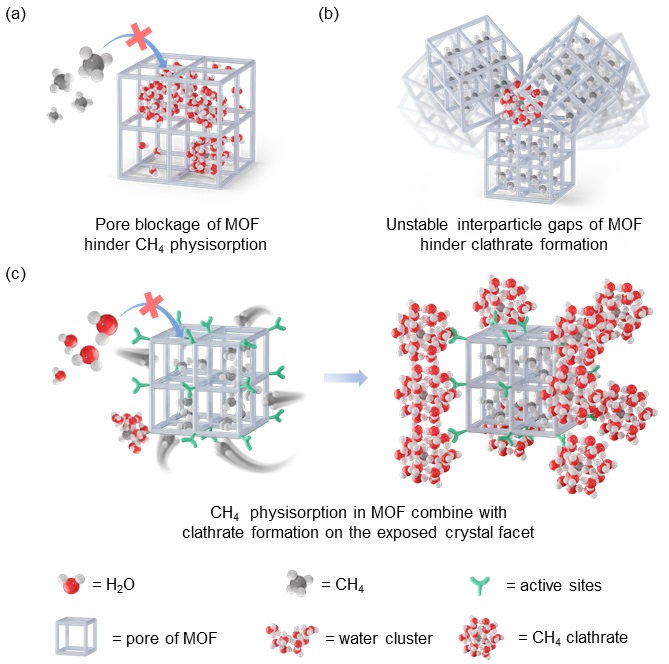

量子纠缠是量子计算、量子通信和量子网络的核心资源。如何在实验中高效、低成本地检测纠缠,是量子信息科学长期面临的关键挑战。传统的量子态层析方法需要重构完整量子态,资源消耗随系统维度呈指数增长,在高维和多体体系中几乎不可行,因此发展更高效的纠缠检测策略具有重要学术意义和应用价值。

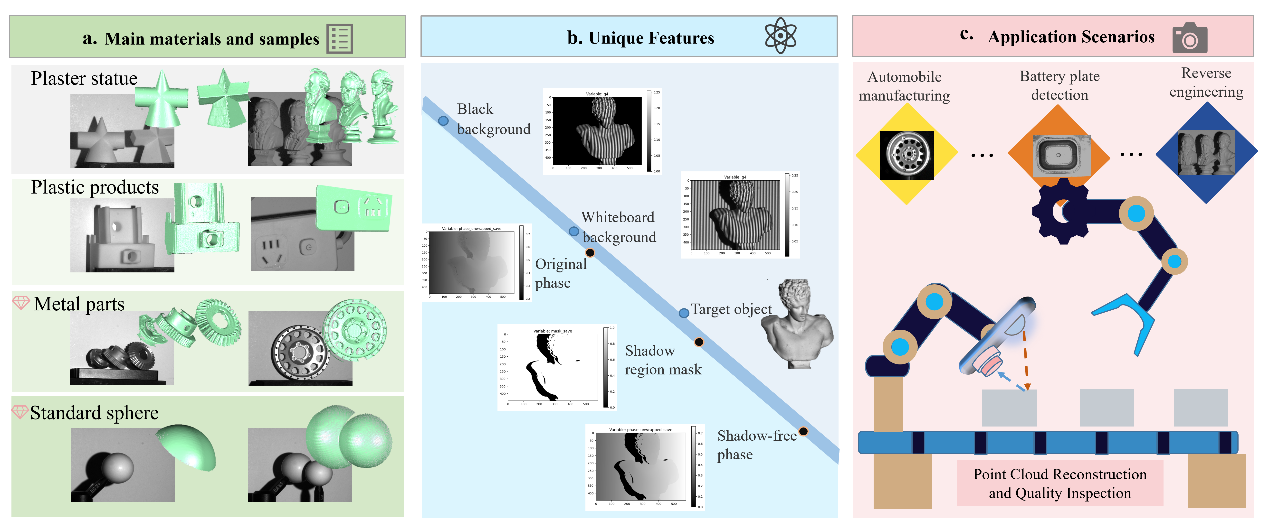

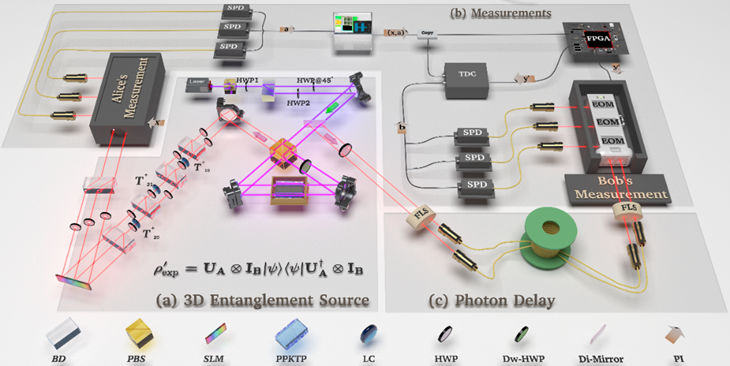

研究表明,在纠缠检测任务中引入经典通信,能够在相同错误率约束下显著降低漏检纠缠(假阴性)的概率,从而提高检测效率和可靠性。然而,1-LOCC 实验实现复杂、试错成本较高。为此,研究团队引入机器学习生成优化方法,自动筛选“最值得实施”的纠缠态及最优检测策略,并在三维光子纠缠平台上完成实验验证。结果清晰展示了经典通信在真实噪声与有限样本条件下的优势,为高效纠缠检测提供了可行路径。

这项研究工作把纠缠检测抽象为可解的优化问题,用生成式机器学习把“最优策略”翻译成“可执行的实验指令”,再通过事件就绪与FPGA自适应架构把它落到台面上。理论、算法与硬件在同一指标体系下闭环优化,这正是这项工作的独特价值。

该研究提出了一条面向“自主量子实验”的可扩展路径:以AI为“实验大脑”,将策略设计、指令下发、数据回流与模型更新纳入统一指标体系,推动量子实验从离线优化走向在线学习与闭环控制。未来,团队计划把这一范式推广到更多量子实验系统中,进一步结合异常检测、自动标定、漂移补偿与自适应测控,使实验平台具备“自配置—自诊断—自优化”的能力,持续释放工程化与规模化优势。

论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/hlcv-qcnw

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...