西北农林科技大学(731)水保全重室李志教授团队在黄土高原植被变化对降水再循环方面取得进展

文章导读

你是否想过,种树不仅能固土,还能“造雨”?黄土高原上,一场关于水循环的静默变革正在发生。西北农林科技大学李志教授团队最新研究揭示:从农田转为苹果园后,植被蒸腾显著增强,再循环水汽对降水的贡献提升5%—10%,局部降水竟有超五分之一源自“本地自产”!通过同位素追踪与模型解析,研究首次量化了不同植被对水汽回馈的差异,颠覆了传统认知。这不仅解开了黄土高原水循环的关键一环,更为生态恢复与气候适应提供了科学依据。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,我校水土保持与荒漠化整治全国重点实验室李志教授团队在黄土高原植被变化对降水再循环方面取得进展,相关成果近期发表在中国科学院一区Top期刊《Journal of Hydrology》。已毕业硕士张芙蓉为论文第一作者,李志教授为通讯作者。

以黄土区长武塬为研究区域,选择农地和不同树龄的苹果园为研究对象,动态监测和测定降水、土壤水、植物木质部水含量及其同位素组成,分析平流、蒸发和蒸腾水汽的同位素组成特征,利用同位素三元混合模型量化不同植被类型下再循环水汽对降水的贡献率,解析植被变化影响水汽再循环和降水的机理。

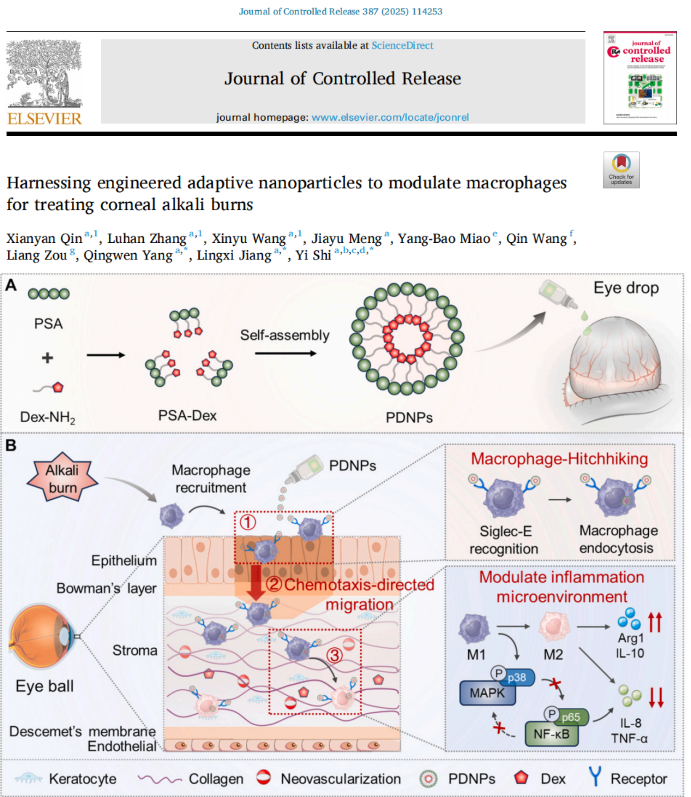

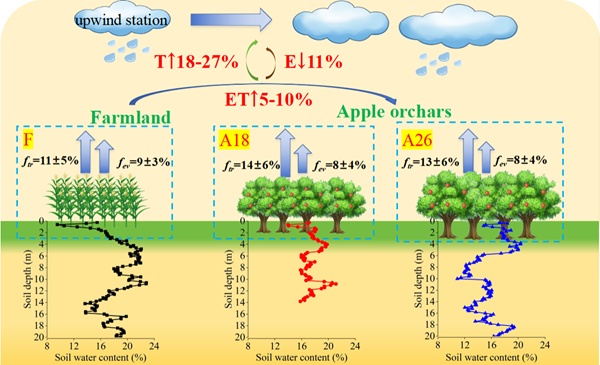

图1 长武塬水汽再循环概念模型图。(图中黑色数字表示不同植被类型 (F、A18、A26)下蒸发、蒸腾水汽对降水的贡献比例。图中红色的数字表示与从农田向苹果园过渡相关的蒸腾、蒸发和蒸散通量的变化)

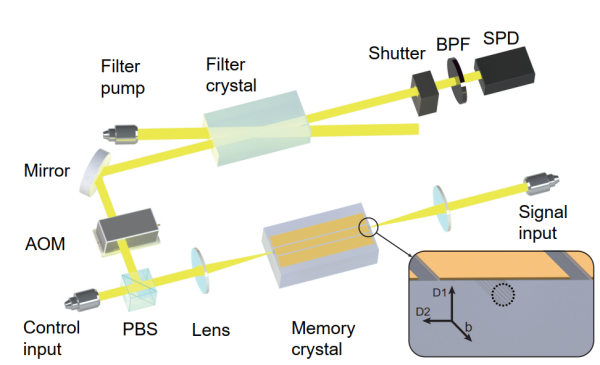

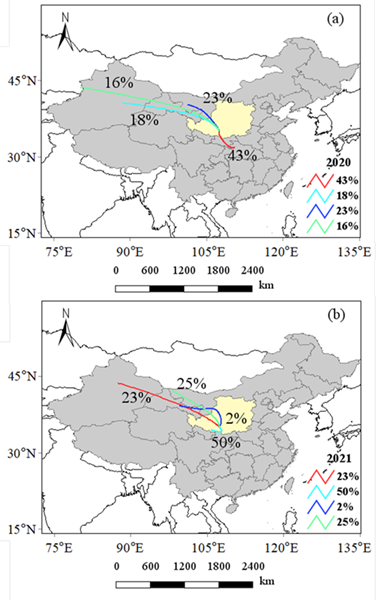

长武地处季风气候区与内陆的过渡区域,受多种水汽来源的影响。通过后向轨迹模型对2020和2021年水汽来源轨迹进行聚类分析,发现水汽来源存在一定的年际变异,但均受近距离水源和内陆源西北季风的共同影响,其中近距离水源分别占比43%和50%,体现了局部水汽再循环的重要性。并根据水汽源路径的聚类结果,选择位于研究区西北方向的定边县作为上风向站点,用来计算平流水汽同位素特征。

图2 5-10月后向轨迹聚类分析。(a) 2020年;(b) 2021年

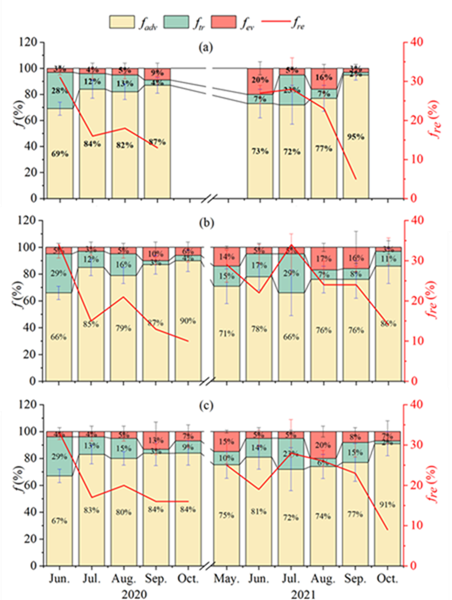

同位素三元混合模型解析表明,区域降水21±10%来源于局地再循环水汽,其中蒸腾水汽贡献率(13±6%)显著高于蒸发水汽(8±4%)。量化了不同植被类型再循环水汽对降水的贡献比例,发现浅根到深根植被的转变显著增加了再循环水汽贡献。与农田相比,苹果园再循环水汽通量增加了5%—10%,蒸腾量增加了18%—27%,蒸发量减少了11%。这些研究结果有助于深入了解黄土高原陆地-大气水文循环过程。

图3 不同水汽来源对降水的贡献率。(图a、b和c分别代表不同的植被类型F、A18和A26)

本研究研究获得国家自然科学基金(42477510)和中央高校科研业务费(2452023276)的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.134204

编辑:王学锋

终审:刘玉峰

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...