文章导读

如何用一把“分子钳子”破解百年催化难题?清华大学刘强课题组另辟蹊径,设计出新型钴催化剂,首次实现多取代联烯的位点与立体选择性发散式半氢化。通过氢键锚定与异裂活化双管齐下,突破传统催化体系配位不足的瓶颈,以精准调控实现“一步到位”合成多种高价值产物。这项发表于《自然·化学》的突破,不仅攻克长期存在的选择性难题,更开辟丰产金属催化的全新路径,为绿色合成提供强大工具。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,清华大学化学系刘强教授课题组在不对称氢化研究领域取得重要突破。研究团队通过设计并合成一类具有多重金属-配体协同作用的新型钳形钴催化剂,成功实现了多取代联烯的位点与立体选择性发散式半氢化反应,解决了该领域长期存在的选择性控制难题。

多取代联烯位点与立体选择性发散式半氢化:存在的挑战及催化剂设计

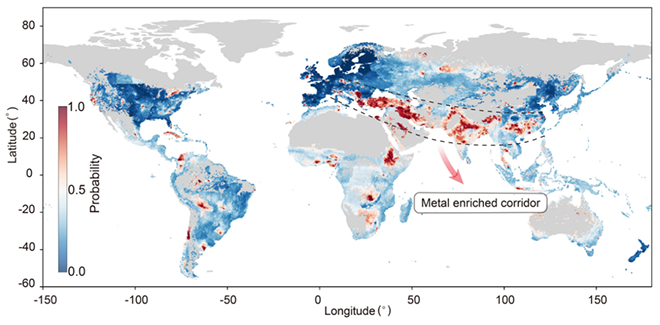

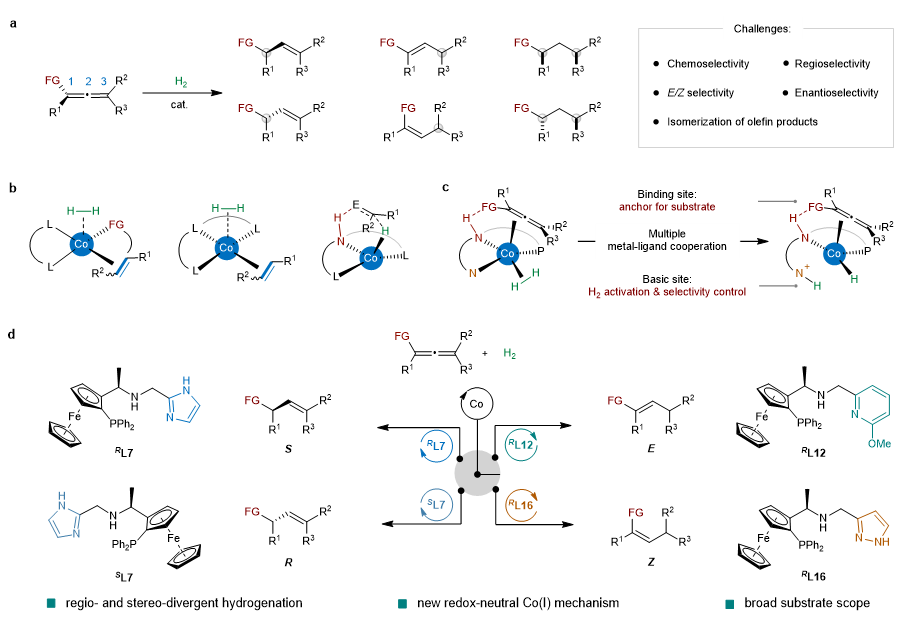

催化氢化反应是有机合成与化工生产中的关键步骤,对众多化学品的制备具有重要意义。自威尔金森催化剂问世以来,一系列结构明确的过渡金属催化剂被相继开发,广泛应用于各类不饱和化合物的高效氢化。尽管该领域已有百余年发展历程,多取代联烯的选择性氢化仍面临巨大挑战,其关键难点在于需要同时精准调控反应的化学、位点及立体选择性(图a)。在此基础上进一步实现联烯的位点与立体选择性发散式半氢化,更具挑战性。

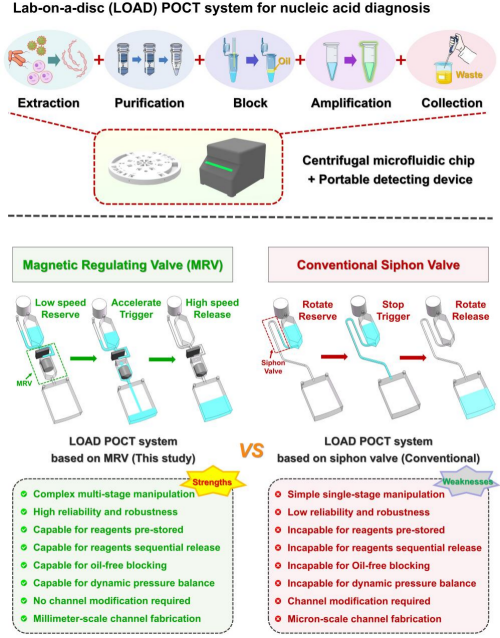

刘强课题组长期致力于丰产金属氢中间体的反应性调控研究,发展高效丰产金属氢催化体系。近年来,他们开发了一类具有动态配位功能的钳形钴氢催化剂,在烯烃和炔烃的氢化及异构化反应中表现出优异的活性和立体选择性。钳形钴催化剂结构精细可调,为应对联烯发散式半氢化的选择性调控难题提供了潜在可能。然而,在官能团化烯烃的氢化反应中,现有体系仍存在配位点不足的问题(图b)。

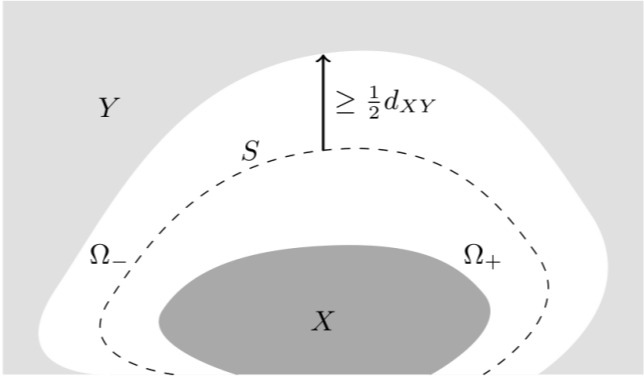

受极性不饱和键氢化反应中金属-配体协同策略的启发,研究团队设计了一类具有多重协同作用的新型钳形钴催化剂,突破了传统体系的局限(图c)。一方面,在配体骨架引入氢键供体,通过氢键作用锚定底物极性官能团,增强底物配位活化能力,同时保留氢气活化位点;另一方面,引入碱性杂环配位基团,促使低价钴实现对氢气的异裂活化,将反应过程解耦为负氢转移与质子转移两个独立步骤,从而分步调控反应的位点与立体选择性。基于该催化体系,研究团队成功实现了多取代联烯的高效、高选择性发散式半氢化,以优异的化学、区域和立体选择性合成了全部半氢化产物。深入的机理研究揭示了一类独特的氧化还原中性Co(I)反应机制(图d)。

该研究不仅攻克了多取代联烯选择性氢化这一长期难题,也为解决过渡金属催化中配位点不足的问题提供了创新思路,推动了相关领域的进一步发展。

研究成果以“由多种金属配体协同功能实现的可调钴催化烯的加氢”(Tunable cobalt-catalysed hydrogenation of allenes enabled by multiple metal-ligand cooperative functionalities)为题,于9月26日发表于《自然·化学》(Nature Chemistry)。

清华大学化学系教授刘强为论文通讯作者,化学系2020级博士生荣先乐为论文第一作者。合作团队包括复旦大学麻生明院士、山西大学讲师卫智虹及南方科技大学陶丽芝副教授课题组。研究得到国家自然科学基金和清华大学“笃实”计划的资助。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41557-025-01945-2

供稿:化学系

编辑:李华山

审核:郭玲

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...