研究提出固态锂电池界面调控新方案

文章导读

固态锂电池的界面难题如何破解?中国科学院金属研究所团队提出全新方案:通过分子设计,将离子传导与储存功能“合二为一”,创造出具有分子尺度界面的一体化聚合物材料P(EO2-S3)。该材料不仅实现高离子电导率与高比容量兼备,更能在不同电位下智能切换功能,使电池性能大幅提升。实验显示,其构建的柔性电池可弯折2万次,正极能量密度更提升86%。这一突破为何能改写固态电池设计逻辑?

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

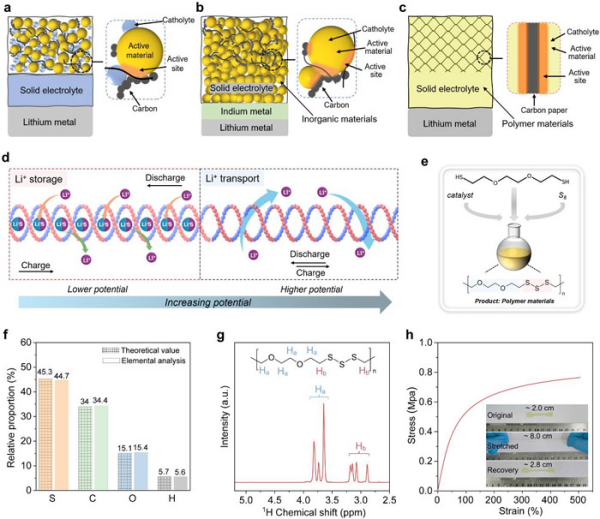

固态锂电池具有高安全性和高能量密度,被视为下一代储能体系的重要发展方向。在传统固态电池中,离子传导与离子储存功能分别由电解质和电极材料承担,导致电极/电解质界面阻抗大、离子传输效率低。为解决上述界面难题,中国科学院金属研究所科研团队在聚合物体系中,实现了具有分子尺度界面的一体化电极-电解质材料。为提升固态电池电化学性能提供了新方案。

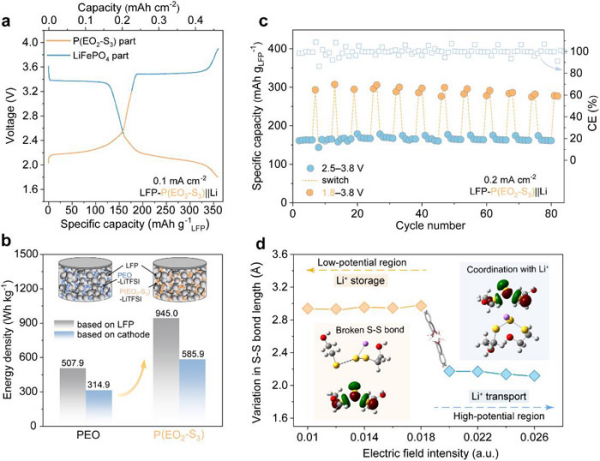

在前期对富硫聚合物电极材料和聚合物固态电解质的研究基础上,团队利用聚合物分子的设计灵活性和界面适应性,在主链上共价引入具有离子传导功能的乙氧基团和氧化还原活性的短硫链,制备出兼具高离子传输能力(离子电导率达1.0 × 10-4 S cm-1,50 °C)与高离子储存功能(放电比容量达491.7 mAh g-1)的分子尺度界面一体化聚合物材料P(EO2-S3)。实验与理论计算显示,P(EO2-S3)的电子结构可随电位发生可逆转变,实现在不同电位区间离子传输与存储行为的可控切换,拓展了其在固态电池中的多样化应用场景。基于P(EO2-S3)构建的一体化柔性电池具有高达20,000次的抗弯折性能和快速反应动力学。研究发现,将P(EO2-S3)作为常规正极聚合物电解质时,其氧化还原活性可在特定电位下被激活,从而将正极的能量密度提升86%。

上述研究深化了科研人员对聚合物中离子传输与存储机制的认知,并为发展高性能一体化电极-电解质材料提供了新的设计思路与研究范式。

相关研究成果发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。研究工作得到国家重点研发计划和国家自然科学基金等的支持。

一体化聚合物电极-电解质材料的设计

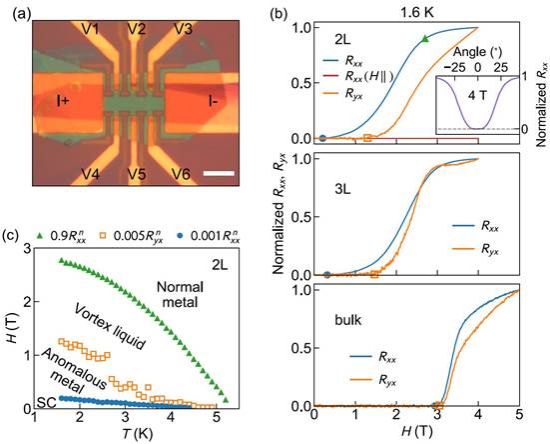

一体化聚合物的电化学性能及电位依赖的离子传输-储存机制

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...