文章导读

如何在低温下高效破解烷烃脱氢的百年难题?传统工艺需超550°C高温,能耗高、副反应多、催化剂易失活。北大马丁团队联合中科院金属所、南洋理工,开发出新型Ir1Cu1双金属催化剂,在仅450℃下实现22%丁烷转化率,烯烃选择性高达98%,本征活性提升6.3倍。更惊人的是,催化剂能“自我修复”——经历烧结后仍可通过可逆结构变化完全恢复活性。这项发表于《Nature Catalysis》的突破,为绿色化工提供了全新路径。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

烯烃作为现代化工生产中高附加值化学品的关键原料,其高效制备对国民经济发展具有举足轻重的影响。烷烃脱氢是目前直接制取烯烃的重要途径之一,因其反应路线简单、原子经济性高而受到广泛关注。然而,传统的烷烃脱氢工艺通常需要在极高的温度下(>550°C)才能克服碳氢键(C-H)断裂的巨大反应能垒;而高温条件不仅导致巨大的能源消耗,更易引发一系列包括碳碳(C-C)键断裂、氢解反应以及烃类聚合(积碳)等的副反应。这些副反应严重降低了目标产物烯烃的选择性,并导致催化剂快速烧结失活,大大缩短了其使用寿命。因此,如何设计出能够在更低温度下高效、稳定运行的新型脱氢催化剂,同时提升催化剂自身的C-H键活化能力,是该领域亟待突破的关键技术难题。

近日,北京大学化学与分子工程学院马丁教授团队与中国科学院金属研究所、南洋理工大学合作,在Nature Catalysis发表了一项重要研究成果。他们成功开发出一种新型Ir1Cu1双金属催化剂(Ir1Cu/ND@G),能够在低温条件下高效催化丁烷脱氢生成丁烯,并解决了催化剂易失活和再生困难的关键难题。

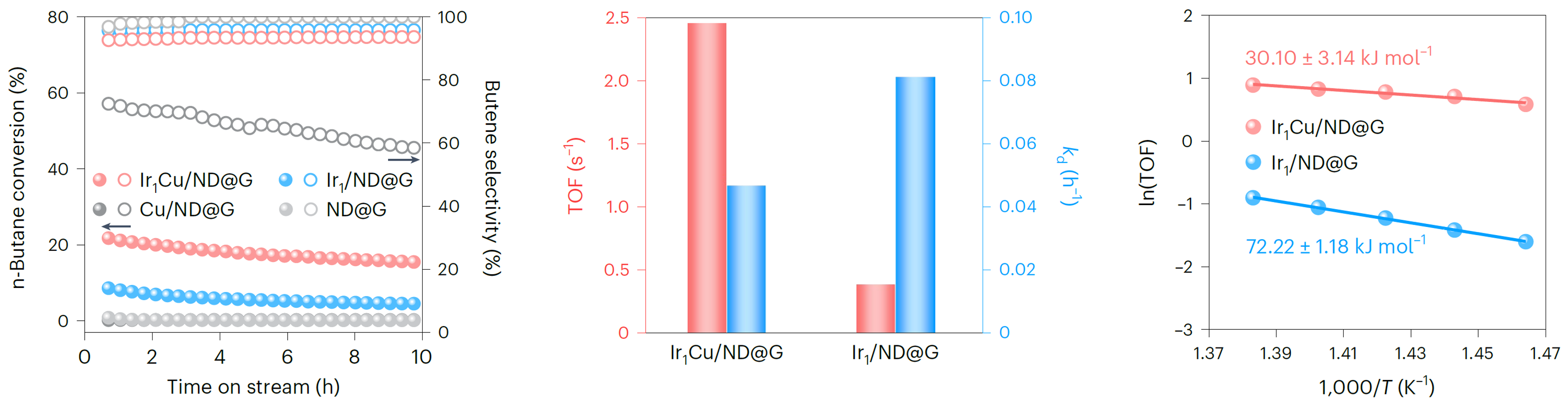

在450℃的反应温度下,该催化剂可使丁烷转化率达到22%,对C4烯烃的选择性高达98%,其本征活性(TOF值)达到2.45s-1,是单一Ir催化剂的6.3倍。显著降低的反应温度有助于大幅减少能耗。

机理研究表明,Cu的引入使Ir原子呈富电子状态,增强了对反应物的吸附能力,显著降低了C–H键活化的能垒。此外,该催化剂展现出优异的可再生性能:在“反应-再生”循环中,Ir和Cu物种可发生可逆的“团聚-再分散”结构变化,使其活性得以完全恢复,突破了高温下原子分散催化剂易烧结失活的技术瓶颈。

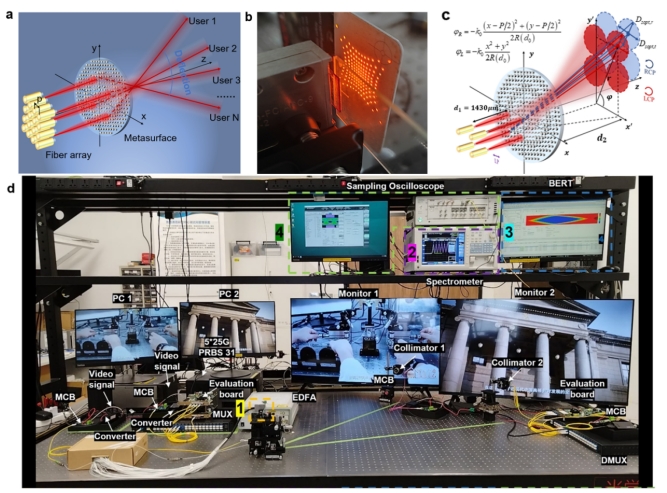

图1. Ir1Cu/ND@G双金属催化剂的优异反应性能

本研究不仅为设计和开发高效、可再生的低温烷烃脱氢催化剂提供了全新的理论指导和实验依据,更通过解决传统脱氢工艺中长期存在的原子利用率低、能耗高以及催化剂再生性差等核心难题,为推动绿色化工产业的发展产生了积极影响。

中国科学院金属研究所刘洪阳教授、南洋理工大学蔡祥滨博士和马丁为本文通讯作者。中国科学院金属研究所陈晓雯研究员、北京大学化学学院博士生王茂林、宁夏大学何育荣教授为本文共同第一作者。本工作获得国家自然科学基金、腾讯基金会科学探索奖、新基石研究员项目、北京分子科学国家研究中心等的资助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...