文章导读

胃器官发育为何挑战经典理论?清华大学航院邵玥团队在《自然》发表颠覆性研究,首次破解困扰20年的WNT信号梯度悖论!他们发现神经组织作为“暗物质”信号源,通过构建类胃囊体外模型,重现胃底-胃窦非对称图式发育,揭示递减WNT梯度由神经-上皮协同几何关系诱发。这一突破不仅统一胃发育机制,还为高保真胃器官体外重构提供新原理,融合力学、工程学与生物学,开发微尺度定向组装技术,实现精准基因编辑(如关键因子NR2F2的调控作用),为器官发育研究和转化医学开辟全新路径。立即探索这一跨学科杰作如何重塑人类生物学认知!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

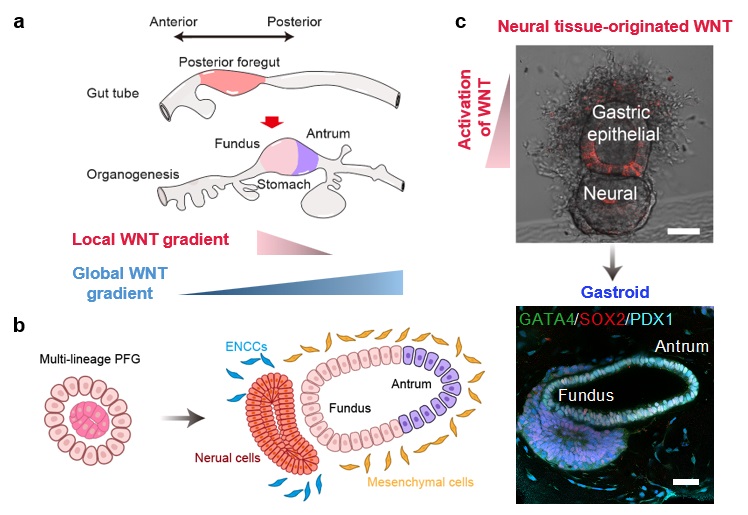

作为结构高度精密的重要消化器官,胃的胃底和胃窦沿器官前-后轴呈现明确的空间分布,并分别承担独特的分泌与消化功能。这一非对称组织图式早在人类胚胎发育的第五周(受孕后第五周)即开始形成,为胃的形态建成和功能分化奠定基础。然而,过去二十年来,胃器官前后非对称组织图式建立的发育机制始终存在一个悖论:经典发育生物学认为沿胚胎前-后轴梯度递增的WNT信号是决定各器官前后组织图式形成的关键信号,但胃的非对称发育却必须依赖沿前-后轴梯度递减的WNT信号(图1)。这一“信号梯度悖论”挑战了人类器官组织图式发育的传统理论范式。

图1.神经源WNT信号梯度诱导胃前-后轴非对称组织图式发育(a)胃局部与胚胎全局的WNT信号梯度悖论示意图;(b)多谱系协同发育策略;(c)神经源WNT信号梯度(上)诱导非对称组织图式发育(类胃囊,下)

针对这一挑战,清华大学航天航空学院邵玥团队从看似矛盾的“信号梯度悖论”出发,提出了完善经典发育生物学中信号中心理论的新思路:胃的前后非对称组织图式发育背后或存在某种“暗物质”信号源,即一种未曾被探知的WNT信号中心。为探究这一假说,邵玥团队融合力学、工程学、生物学等多学科思想和前沿手段,根据仿生学启发构建了模拟体内器官发育的三维环境,并提出多谱系协同发育的策略,进而利用人多能干细胞体外发育,结合由力学失稳驱动的通用型消化道类器官形态发生诱导体系,首次建立了一种包含胃底和胃窦双极分布的胃器官发育模型(命名为Gastroid,类胃囊),重现了早期胃器官发生过程中沿前-后轴的非对称组织图式发育,展示了在分子、细胞、组织学及解剖学特征等多个维度与人类及小鼠早期胃器官发生过程的高度相似性。该模型首次揭示了神经组织是调控胃器官前后组织图式发育不可或缺的信号中心,其通过与胃上皮组织协同发育过程中的非对称几何关系,诱发了沿前-后轴递减的WNT信号梯度,是胃底-胃窦空间图式形成的关键因素。该发现为破解胃发育的WNT“信号梯度悖论”提供了一个统一的新理论,也为高保真胃器官的体外重构提供了新的原理和方法。

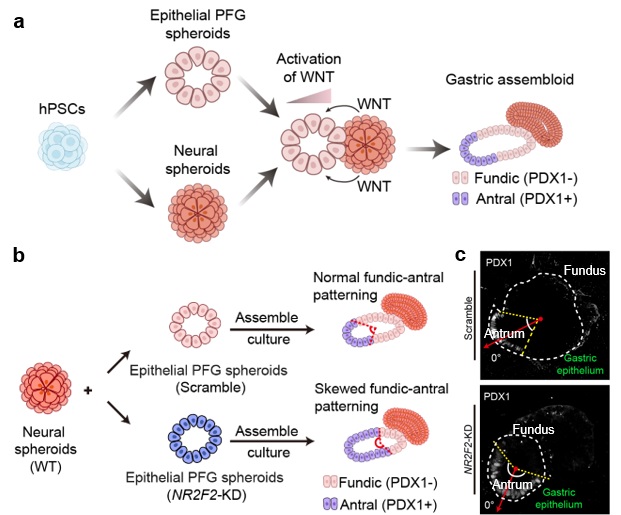

图2.类胃囊作为研究人类胃器官早期发育调控机制的全新体外平台 (a)微尺度组织定向组装技术流程示意图;(b)对类胃囊中不同谱系的组织模块独立开展基因编辑;(c)上皮源NR2F2是决定胃组织非对称图式发育的关键因子

鉴于人类早期胚胎样本的匮乏与相关遗传学操作的伦理限制,本研究建立的类胃囊还为揭示人类胃器官早期发育的调控机制提供了全新的体外研究平台。为进一步解析胃发育中的谱系特异性调控机制,邵玥团队基于类胃囊和神经信号中心理论提出了“人工信号中心”驱动的“乐高式”发育重构策略,建立了微尺度组织定向组装技术,精准实现胃类器官前体与神经信号中心的一对一非对称组装(图2)。通过利用该技术对类胃囊中不同谱系的组织模块独立开展基因编辑,研究团队发现上皮源NR2F2是决定胃组织非对称图式发育的关键因子,其缺失可导致胃底-胃窦发育失衡,提出了胃组织图式及其发育异常的一个新机制,充分体现了类胃囊技术在人类器官发育与重构的基础研究与转化研究上的巨大潜力。

研究成果以“人胃类器官模拟早期胃发育的区域图式形成”(Human gastroids to model regional patterning in early stomach development)为题,于9月10日发表于《自然》(Nature)。

清华大学航天航空学院生物力学与医学工程研究所副教授邵玥、昆明理工大学灵长类转化医学研究院讲师白冰、华大生命科学研究院研究员刘心、中国科学院大学温州研究院副研究员林峰为论文共同通讯作者;清华大学航天航空学院博士后李夏、中国科学院大学温州研究院副研究员林峰、昆明理工大学2021级硕士生崔琪琪为论文共同第一作者。密歇根大学安娜堡分校教授傅剑平、厦门大学教授王乐韵及华大生命科学研究院研究员刘龙奇也参与了研究。

研究得到国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点支持项目、国家自然科学基金创新群体项目、国家重点研发计划、国家自然科学基金青年项目、清华大学笃实专项等的资助。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09508-8

供稿:航院

编辑:李华山

审核:郭玲

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...