文章导读

你是否想过,宇宙中神秘的正电子从何而来?清华大学牵头的新一代“天格计划”已迈出关键一步:MASS-Cube纳卫星成功发射,搭载全球首个专为MeV能区设计的室温康普顿望远镜,直指银河系中心511keV湮灭线之谜。这一突破不仅填补国际“MeV观测空白”,更以自主技术挑战暗物质与元素起源难题。十年磨一剑,从本科生项目到国际前沿,中国正抢占空间科学战略窗口。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

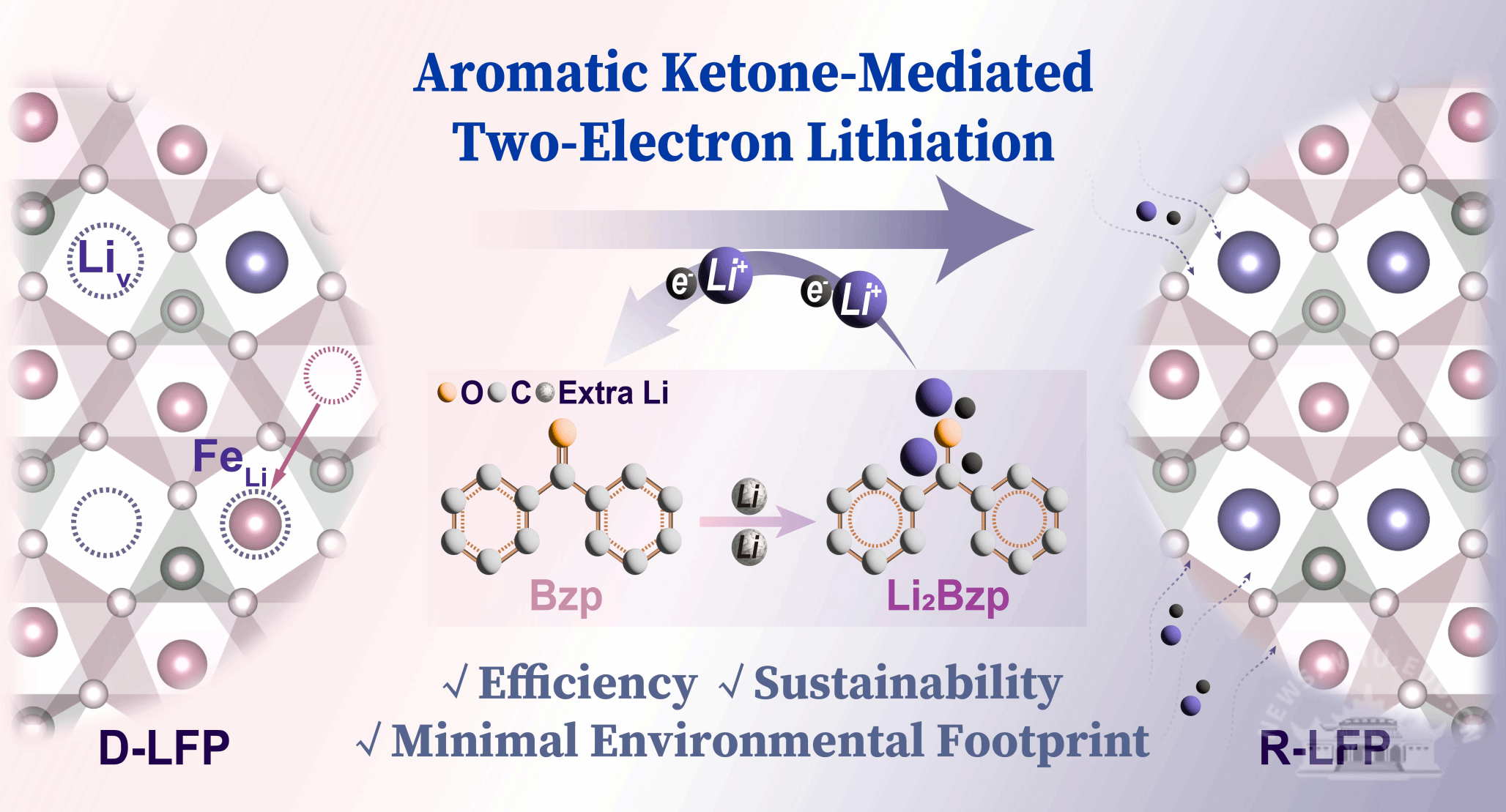

北京时间9月5日19时39分,新一代“天格计划2.0:MeV伽马探测纳卫星星座(MASS核天体物理谱线巡天)”的首个纳卫星技术验证载荷MASS-Cube于酒泉卫星发射中心搭载谷神星一号遥十五运载火箭成功发射入轨。MASS-Cube任务是国际上首个基于三维位置灵敏碲锌镉(CdZnTe)探测器技术、专为MeV能区伽马谱线探测设计的纳卫星康普顿望远镜。项目由清华大学牵头,得到清华大学2030创新行动计划重大项目支持,由工物系携手中国科学院高能物理研究所、星测未来等单位共同实施,致力构建我国自主的MeV能区空间观测平台,推动我国在国际前沿科学领域取得原创突破。

图1.火箭发射瞬间(图片来源:星河动力航天)

MeV能区(0.1–10MeV)伽马谱线是探索极端天体物理过程的关键探针,直接关联恒星核合成、致密天体吸积爆发、正电子湮灭及潜在暗物质信号等重大科学问题。受限于高环境本底与康普顿成像技术难度,该能区至今缺乏高灵敏度观测手段,成为全球公认的“MeV Gap”,亟需发展新一代关键技术。MASS项目旨在实现对MeV特征伽马谱线的高灵敏度探测与成像,填补MeV谱线直接成像观测的空白,推动暗物质探测与宇宙元素起源等研究。

美国国家航空航天局(NASA)、欧洲航天局(ESA)等机构都在论证下一代伽马射线观测科学卫星,并形成一个普遍共识:2020年代中期是采用中小卫星或微纳卫星突破关键技术、抢先开展科学观测的关键窗口期。例如,美国NASA小型探索任务(Small Explorer)经过数年的激烈竞争遴选支持了COSI项目,由加州大学伯克利分校(UC Berkeley)主导,计划2027年发射。清华大学主导的MASS项目采用和COSI不同的室温半导体CdZnTe技术路线,相对于COSI任务HPGe技术路线需要液氮低温,该技术方案拥有能量和空间分辨率相当,并且能够室温工作的优势,适合微小卫星技术实现和灵活组成星座。

图2.搭载MASS-Cube载荷的天仪TY170卫星整星(图片来源:天仪研究院)

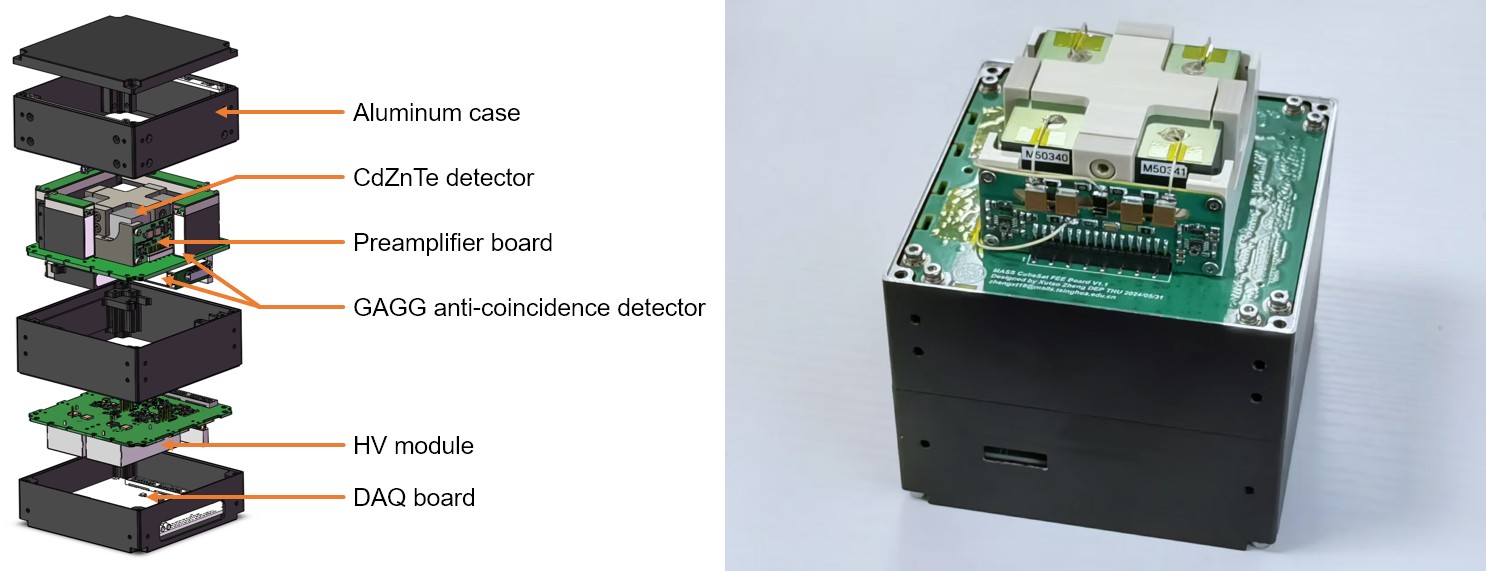

此次发射的MASS-Cube载荷体积约1U,质量约1kg,科学目标能区为0.1–2MeV,662keV处能量分辨率(FWHM/E)优于1%,深度分辨率(σ)优于1mm。基于任务规模和观测能力,其核心科学目标聚焦于银河系中心511keV正电子湮灭线的探测。这一明亮谱线的起源是困扰天体物理学界数十年的重大谜题,可能关联超新星爆发、大质量恒星演化及暗物质粒子退激、湮灭等多种物理过程。同时,作为MASS任务的先导实验,MASS-Cube将开展三维位置灵敏CdZnTe探测器的关键技术验证与在轨性能评估测试,为后续任务奠定关键技术基础。

图3.MASS-Cube载荷内部结构示意图与正样实物

清华大学工物系曾鸣教授和李玉兰研究员团队在多个国家自然科学基金和国家级人才项目持续支持下,历时十年发展了成熟的三维位置灵敏CdZnTe探测器关键技术,并在MASS项目的实施中解决了从纳卫星载荷设计到探测器辐射损伤等诸多技术挑战。

“MASS核天体物理谱线巡天”项目作为下一代“天格计划2.0:MeV伽马探测纳卫星星座”的重要科学载荷之一,有着先后成功研制和发射13颗纳卫星科学载荷的长期技术积累。十年间,一批从“天格计划”中成长起来的博士生成为了这一重要科学任务的主力。

“天格计划”由清华大学发起,是一个以本科生学生团队为主体的空间科学项目,也是一个理工学科交叉的基础科学人才培养项目,以寻找与引力波、快速射电暴成协的伽马暴及其他高能天体物理瞬变源为主要科学目标。目前“天格计划”合作组已有清华大学、南京大学、四川大学、北京师范大学、中国科学院高能物理研究所、中国科学院空间科学中心等20余所高校和研究所共同参与。

供稿:工物系

编辑:李华山

审核:郭玲

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...