我国学者与海外合作者在电化学方法直接空气碳捕集研究方面取得进展

文章导读

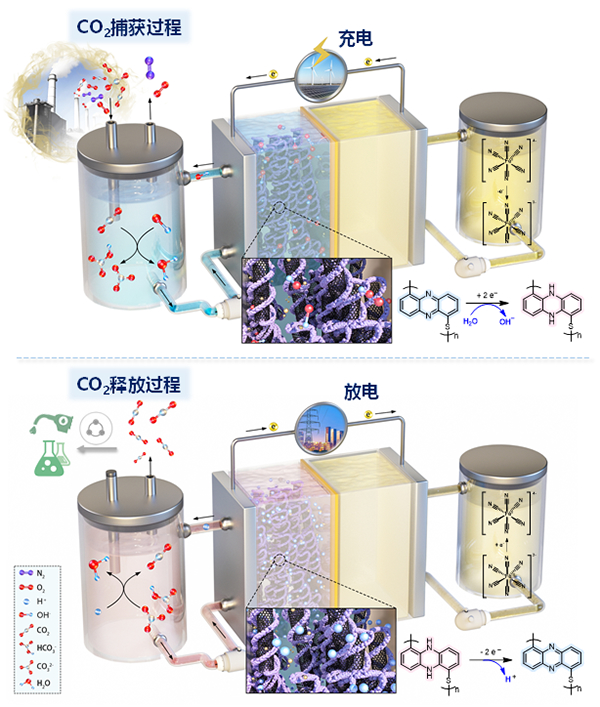

你是否知道,捕集空气中的二氧化碳竟可能不再惧怕氧气干扰?我国学者联合哈佛大学、西湖大学团队,突破性地将活性吩嗪分子固载于固体电极,首创电化学混合液流/固体电极系统,实现CO₂捕获与电化学过程的空间隔离。这一设计彻底规避了传统技术中还原态分子易被空气氧化的致命难题,显著提升系统稳定性。研究登上《自然·能源》,为电化学直接空气碳捕集提供了兼具高效与耐久的新路径,推动碳循环经济迈出关键一步。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

图 混合液流/固体电极电池体系CO2捕获与释放系统示意

在国家自然科学基金项目(批准号:22422803, 22101064, 22375167)等资助下,国科大杭州高等研究院季云龙团队与哈佛大学Michael J. Aziz、西湖大学王盼等合作,在电化学方法直接空气碳捕集研究方面取得进展。研究成果以“采用空间隔离吩嗪电极的电化学混合流动池直接空气碳捕集(Direct air capture of CO2 in an electrochemical hybrid flow cell with a spatially isolated phenazine electrode)”为题,于2025年8月22日在线发表于《自然•能源》(Nature Energy)上。论文链接:https://doi.org/10.1038/s41560-025-01836-3。

直接空气碳捕集技术正成为应对气候变化的关键负排放解决方案。电化学氧化还原介导的碳捕集技术反应条件温和、调变性强,捕集的高纯CO2可进一步转化为下游化学品,有望推进碳循环经济构建。现有系统往往将活性分子溶解于电解液,通过酸碱性调节,实现CO2捕获与释放。然而,还原态活性分子极易被空气氧化,导致系统失衡。

针对上述问题,该研究团队提出空间隔离策略,设计了电化学过程和气体吸收独立单元,发展新型混合液流/固体电极电池体系,将活性吩嗪分子固载于固态电极上,负极反应产生的碱性溶液被转移至气体吸收单元,实现了空气与还原活性分子的隔离,避免氧气等对电极反应的干扰。该系统在长时间循环测试中可保持优异的稳定性。该研究为电化学直接空气碳捕集技术提供了新思路。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...