文章导读

鱼类如何感知落叶入水?华中科大团队从鱼体侧线获得灵感,用3D纳米打印技术造出仿生光纤"神经丘"。这个仅细胞大小的光学传感器,通过独创的"纤毛悬臂梁挠曲-FP腔长调制"双场耦合机制,实现水声、流速与振动的全维度感知:声学灵敏度达172.24V/kPa,水流分辨率突破2.34微米/秒!更成功集成目标成像与水下摩斯密码通信,在机器鱼实测中清晰重建水母模型轮廓。这项发表于《自然·通讯》的技术,为深海勘探和国防安全开辟了全光学仿生感知新纪元。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,武汉光电国家研究中心熊伟教授团队与光电信息学院孙琪真教授团队合作,提出一种用于多功能水下探测与通信的仿生光纤神经丘,实现水下声学信号、流体运动及机械振动的高精度感知,并成功集成目标成像与水下通信功能,为水下全光学仿生感知开辟了新途径。研究成果以“From fish to fiber: 3D-nanoprinted optical neuromast for multi-integrated underwater detection”为题发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

图为仿生光纤神经丘结构及传感原理示意图。

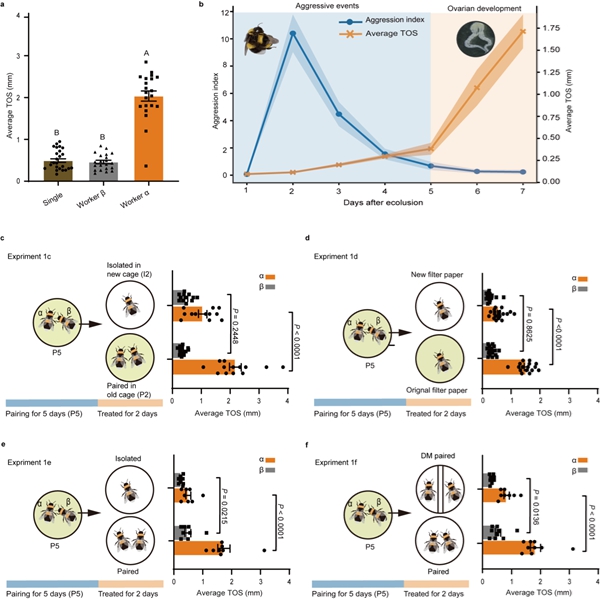

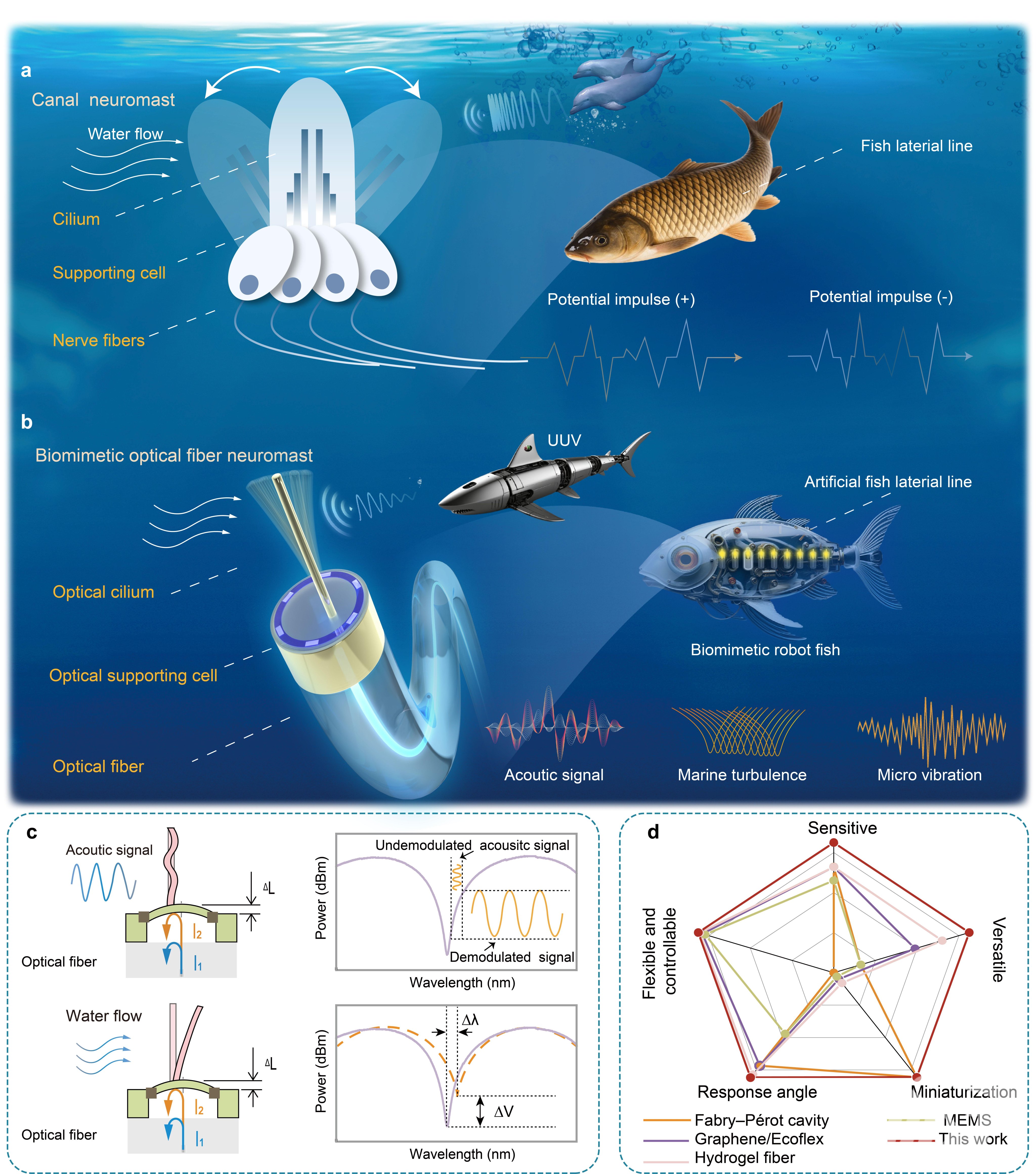

水下声学、振动及流体信号的高灵敏探测对海洋资源勘探、生态监测和国防安全具有重要意义。水中的鱼类能在复杂水环境中游刃有余,其秘密武器是遍布体侧的“侧线系统”。侧线管道内分布着鱼类感觉单元——神经丘(Neuromast)。这个仅细胞大小的精巧结构,包含感受纤毛、支撑细胞和神经纤维。水下机械信号作用于凝胶顶结构,随即纤毛偏转引发电位变化,该电位信号通过神经纤维直达“大脑”。这种集成设计让鱼类拥有了对声音、振动和水流的高灵敏度、全方位感知能力。

受鱼类侧线系统启发,研究团队设计了一种仿生光纤神经丘(Bioinspired Optical Fiber Neuromast, BOFN)结构,该光学仿生细胞单元包括光纤、光学支撑细胞和光学纤毛。通过3D打印光学纤毛模拟生物纤毛力学的感知功能,光纤端面法布里-珀罗(FP)干涉腔模拟支撑细胞实现机械-光学信号转换,光纤用于传递光学信号。团队创新性提出“纤毛悬臂梁挠曲-FP腔长调制”的双物理场协同增敏耦合机制,建立水下机械刺激与光学响应的定量关系,该设计在功能和尺度上模拟了鱼类神经丘的结构,实现对水下信号的高灵敏、高集成探测。

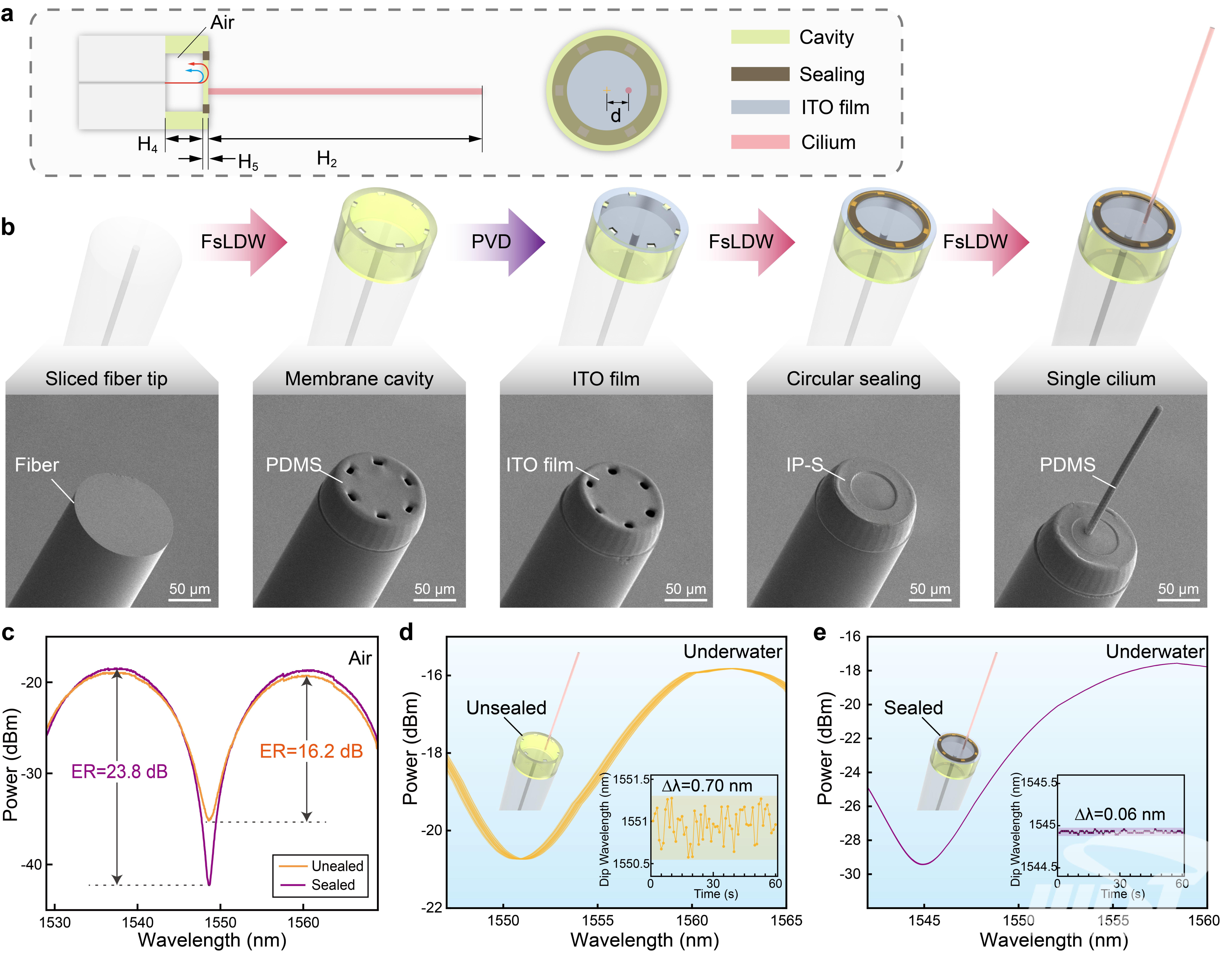

图为仿生光纤神经丘异质集成制备工艺。

针对水下传感器环境适应性差的挑战,团队开发了基于飞秒激光直写与物理气相沉积的异质集成工艺。在光纤端面上通过双光子聚合技术精密加工PDMS柔性腔体,结合ITO薄膜,增强光学反射率和吸附性,关键技术突破在于利用IP-S光刻胶的表面张力效应实现微腔气密封装,将水下光谱漂移抑制至0.06 nm,较未密封结构稳定性提升10倍。该工艺攻克了传统水下微纳器件易渗流、易腐蚀的技术瓶颈,为水下复杂环境的应用奠定基础。

经系统测试,BOFN展现出优异的多维度探测性能。声学检测方面:IP-PDMS材质的BOFN声学灵敏度为172.24 V/kPa,能够实现0-180°全向响应,突破传统传感器方向限制;流体动力学检测方面:对微流速的灵敏度为8560.72 nm/(m/s),分辨率2.34 μm/s,可检测微弱振动(如落叶、水滴、锤击)和摩斯密码信号,实现水下通信(如传输“HUST”或“SOS”)。作为概念验证,团队将BOFN集成至机器鱼,构建了全光纤仿生鱼侧线系统。该系统可同时监测高频声学信号和低频水流扰动,其声学探测性能优于专业水听器。通过对目标(如水母、海星模型)进行逐点扫描,成功重建出清晰的目标图像。此外,BOFN还能灵敏地监测机器鱼自身游动时不同速度(快/慢摆动)的运动状态。

据悉,熊伟和孙琪真团队提出的“纤毛挠曲-FP腔长调制”双物理场耦合机制攻克光纤端面异质集成工艺瓶颈,实现水声信号和水流信号的多功能感知,展示了其在海洋资源探索、生态保护等领域的广泛应用前景,未来将推动深海观测网建设、无人潜航器集群协作等国家重大需求应用。

这项工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、湖北省自然科学基金创新群体项目、中央高校基本科研业务费专项资金的资助。

相关链接:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-62559-3

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...