文章导读

你是否想过,声音竟能被“完全吞噬”?南京大学团队首次在实验中实现奇异点处的声相干完美吸收,揭开非厄米声学的神秘面纱。通过超材料与反馈控制技术,他们精准调控声波损耗与相位,让透射与反射同时趋近于零,吸声效率超90%。这一突破不仅验证了理论预言,更展现出对声场超高灵敏度调控的能力,为高精度传感器、宽带吸声器件及噪声控制技术开辟全新路径。颠覆性成果已登顶《物理评论快报》。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,南京大学物理学院声学研究所、近代声学教育部重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心程建春、杨京和梁彬等人在非厄米声学领域取得重要进展。研究团队基于超材料构建了非厄米声学散射系统,并创新性地引入反馈控制精准调控相干声源,首次在实验上成功观测到了奇异点处的声相干完美吸收。

作为非厄米物理的核心概念之一,奇异点是通过精确调控系统的损耗或增益所形成的特殊本征简并态,因其所表现出的异常灵敏度特性,在量子力学、光学和声学传感领域具有重要应用价值。当奇异点与波动体系的零点在复平面上重合时,系统将表现出相干完美吸收这一独特的非厄米效应。然而,在经典波体系中,非厄米系统的关键参数(如本征频率、非厄米损耗等)通常受其物理本质制约而相互耦合,使得奇异点的精准调制面临巨大挑战。尤其是在声学领域,由于波长尺度相对较大,且传统静态波导系统难以实现非厄米参数的解耦调控,因此如何精准激发声相干完美吸收奇异点目前仍是一个亟待解决的难题。

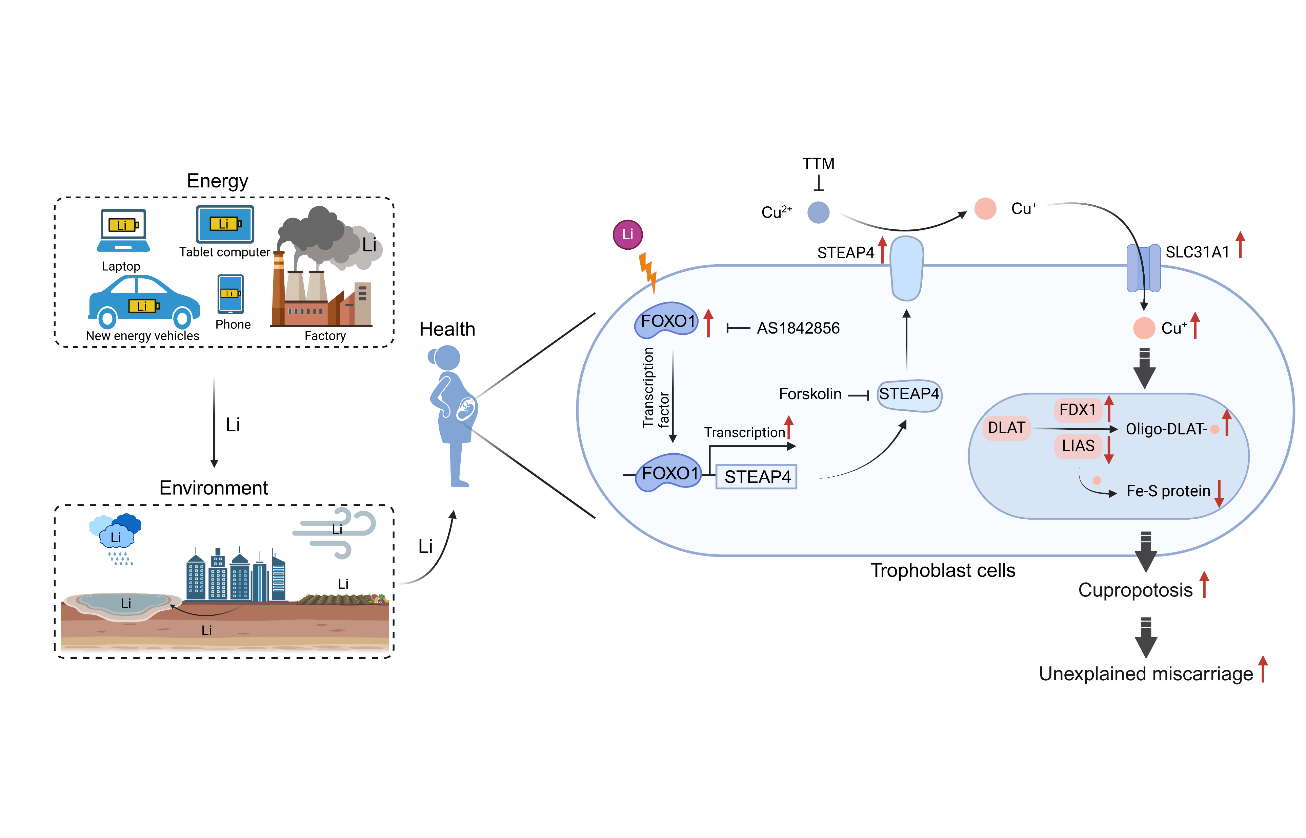

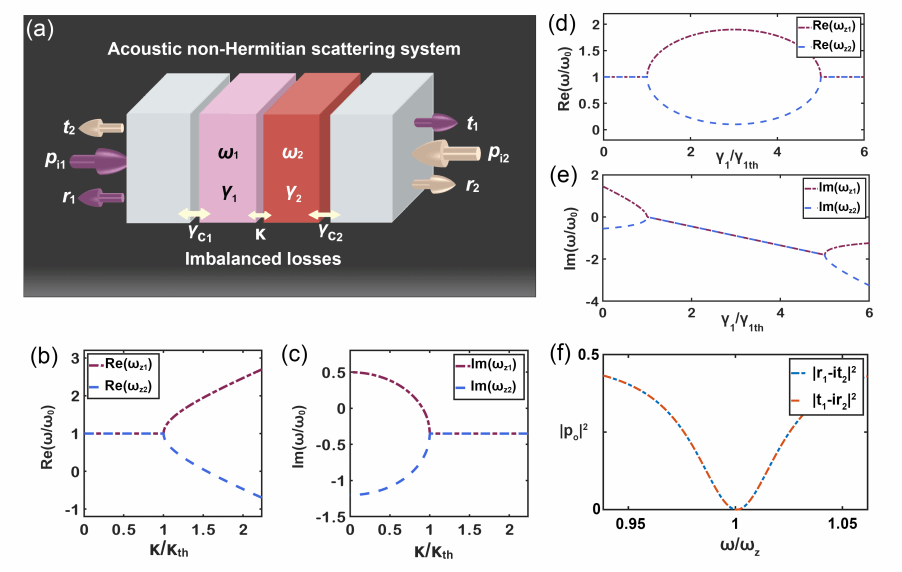

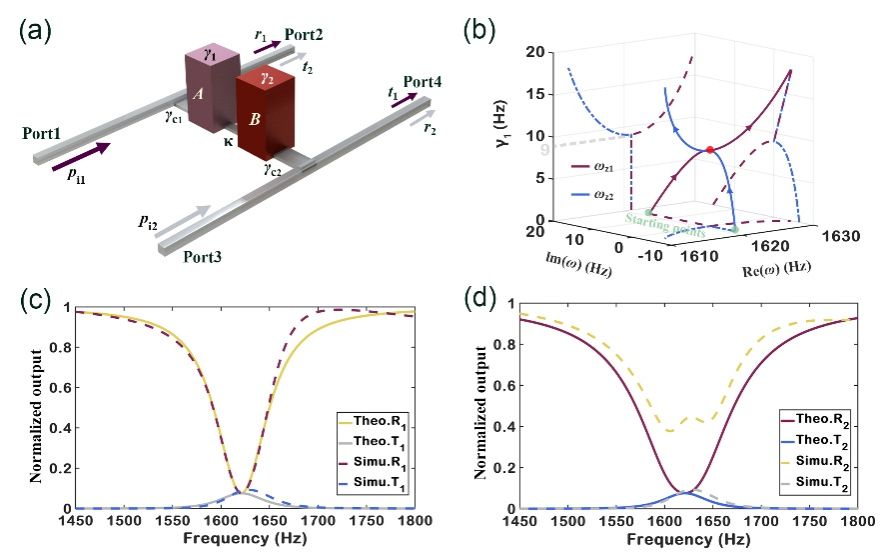

针对上述关键科学问题,研究团队首次在相干声学散射体系中引入非厄米损耗因子,系统探究了哈密顿量本征值与散射矩阵吸收零点的演化规律,并且严格推导了声相干完美吸收奇异点的产生条件。如图1(a)所示,本工作首先建立起双通道非厄米声学散射系统的物理模型,通过引入腔内损耗诱发入射声场的耗散型共振从而产生相干吸收效应。基于耦合模理论可得到如图1(b)-(e)所示的零点在复平面上的演化动力学过程。其中,当内禀损耗γ1,γ2,γc1,γc2以及耦合强度κ等参数满足γ1+γ2=γc1+γc2且κ=|γ1−γc1|的临界条件时,非厄米系统哈密顿量的本征值发生简并,散射矩阵的零点在复频率平面上重合。在该奇异点处,散射系统可对特定相位分布的入射声场实现全吸收,其透射谱响应曲线如图1(f)所示。该理论成果不仅揭示了非厄米声学系统中奇异点与相干完美吸收现象的内在关联,更为实验实现这一现象提供了关键的理论指导。

图1. (a)非厄米声学散射系统的理论模型示意图。(b)零点实部随耦合强度演化的相变图。(c)零点虚部随耦合强度演化的相变图。(d) 零点实部随非厄米损耗演化的相变图。(e) 零点的虚部随非厄米损耗演化的相变图。(f)出射声场透射谱响应曲线。

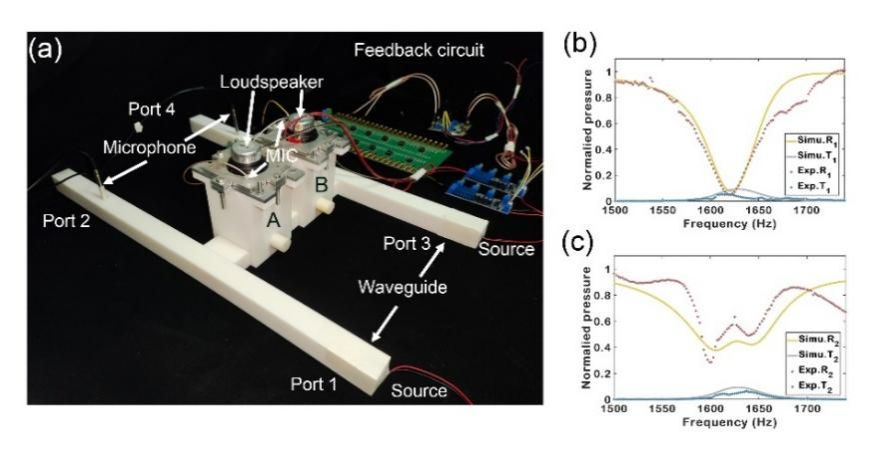

为了在声学体系中实现并加以实验验证,研究团队构建了基于声超构材料的非厄米散射系统,并创新性地利用反馈控制原理实现了对非厄米参数的精确解耦调控。如图2所示,本工作利用亚波长声学腔管模型建立双通道非厄米散射系统,该模型由两个相通的声谐振腔与矩形波导组合而成,可通过改变其结构参数来灵活调节各腔本征频率和腔间耦合强度。进一步,为实现对系统非厄米损耗的解耦调控,如图3(a)所示,通过引入反馈电路所构成的主动声学单元,能够在谐振腔内产生稳定可控的等效损耗,从而突破了传统静态波导体系中损耗难以解耦调制的瓶颈。为精准定量表征该反馈调控机制,研究团队还构建了全系统的电-声耦合有限元仿真和深度学习设计框架,为系统优化和实验参数确定提供了重要支撑。本工作所提出的反馈控制调制非厄米损耗策略为精准激发声相干完美吸收奇异点提供了必要条件,继而为深入研究非厄米声学系统中的奇异点物理提供了可靠的实验平台。

图2.声学非厄米散射系统的超材料实现

图3. 声相干完美吸收奇异点的实验观测

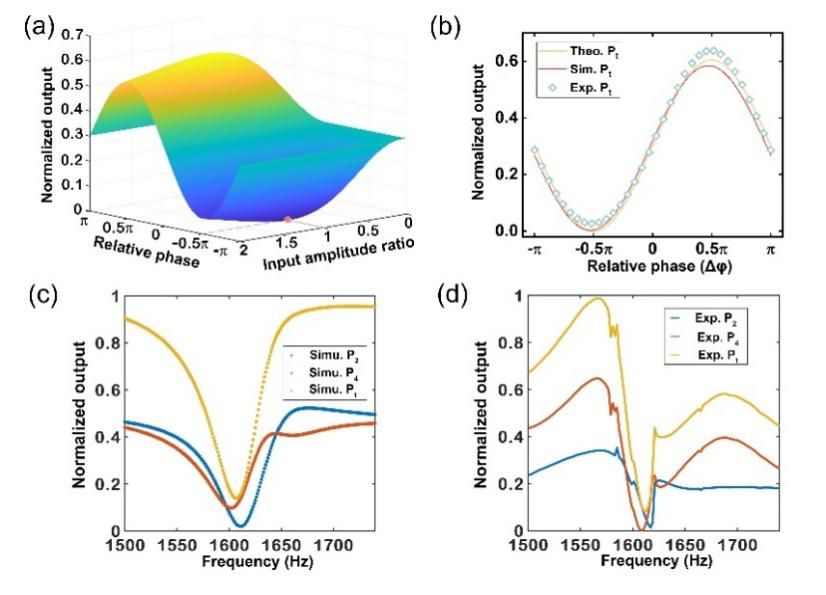

基于此,研究团队首次在实验中成功观测到奇异点处声相干完美吸收现象。如图3(b)和(c)所示,在奇异点对应的特征频率处,透射率和反射率均趋近于零,即能够实现完全吸收(吸声系数>90%),且实验、理论和数值仿真结果高度吻合,证实了所提出的非厄米调控机制的有效性。为满足实际应用需求,本工作还进一步系统探究了该奇异点在相干声场调控中所表现出的优异特性。如图4所示,该非厄米散射系统在奇异点附近具有对入射波相位变化的超高灵敏度,同时能够显著拓展吸声带宽。上述研究成果为开发高灵敏声学传感和宽带波前操控器件提供了新思路,未来有望在噪声控制、无损检测和声通信等领域发挥重要作用。此外,该机制还具有普适性,可推广至光学等其他经典波体系,为深入探索非厄米奇异点物理领域提供了通用的研究范式。

图4. 声学非厄米散射系统的相位和频率特性

相关成果以“Observation of Coherent Perfect Acoustic Absorption at an Exceptional Point”为题发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters, 135, 067001, 2025)。南京大学为第一作者和第一通讯单位,物理学院博士生夏一飞、徐自翔(已毕业)、硕士生严雨婷(已毕业)为该论文共同第一作者,杨京副教授、梁彬教授、程建春教授以及西班牙马德里材料研究所Johan Christensen研究员为共同通讯作者。物理学院博士生陈安在实验中提供了重要支持。该工作得到了江苏省物理科学研究中心的支持,并获得国家重点研发计划、国家自然科学基金、江苏省高校优势学科建设工程等项目资助。

论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/slhy-f76q

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...