中国农业大学|动科学院杨红建教授团队在发酵棉粕同步脱毒与增值转化方面取得重要进展

文章导读

我国每年1000万吨棉粕沦为“鸡肋饲料”?中国农大杨红建教授团队在《食品化学》发表颠覆性突破:从反刍动物瘤胃分离出特异性菌株黏膜乳杆菌LLK-XR1,首创微生物-酶协同发酵新工艺!这项耗时一年半的攻关实现双重奇迹——游离棉酚降解率85.63%与小肽含量46.25%同步达成,彻底破解棉酚毒性桎梏与营养流失难题。该技术将废弃棉粕转化为安全蛋白源,为破解饲料蛋白卡脖子困局提供中国方案,点开全文揭秘改写饲料产业格局的核心工艺!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,中国农业大学动物科学技术学院杨红建教授团队在国际权威期刊《食品化学》(Food Chemistry,中科院一区TOP)发表题为《黏膜乳杆菌LLK-XR1与酸性蛋白酶协同发酵棉粕实现棉籽肽的可持续生产与游离棉酚脱毒》 (Synergistic fermentation of cottonseed meal using Lactobacillus mucosae LLK-XR1 and acid protease: Sustainable production of cottonseed peptides and depletion of free gossypol) 原创研究性成果。该项研究首次构建Lact. mucosae LLK-XR1与酸性蛋白酶的协同发酵体系,实现游离棉酚降解率85.63%与小肽含量46.25%的双重突破,为棉粕资源的高值化利用提供了创新技术路径。

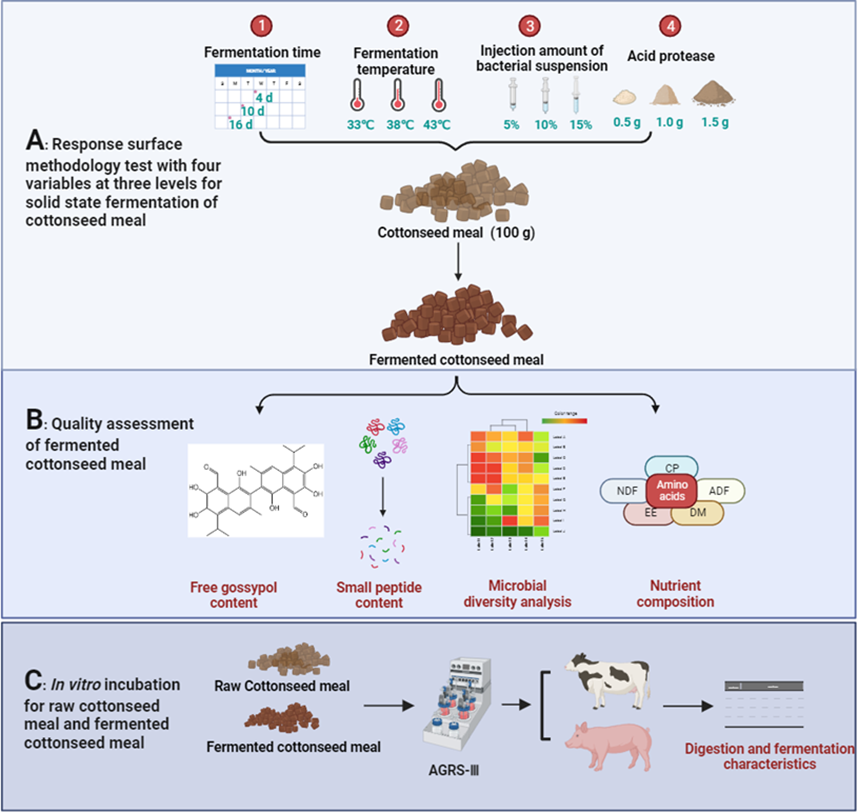

蛋白饲料资源短缺是我国畜牧业发展的核心瓶颈。棉籽粕年产量超1000万吨,粗蛋白含量达40-50%,但因游离棉酚(FG)的生物毒性及氨基酸不平衡问题,其饲用利用率长期低于40%。传统物理化学脱毒法存在营养损失大、成本高的缺陷,而基因编辑低酚棉品种因抗虫性弱、产量低难以推广。如何同步实现棉酚安全脱除与营养效价提升,是突破棉粕资源化利用的关键制约。杨红建教授团队历经多年攻关,从反刍动物瘤胃中首次分离出具有高效棉酚降解能力的特异性菌株——Lact. mucosae LLK-XR1 (OQ652016.1),并创新性通过四因素三水平响应面优化“微生物-酶协同发酵”新工艺。

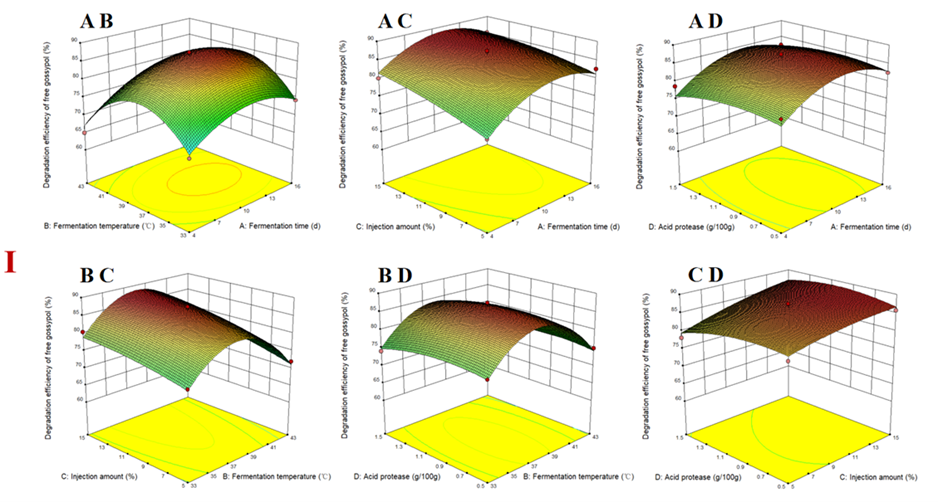

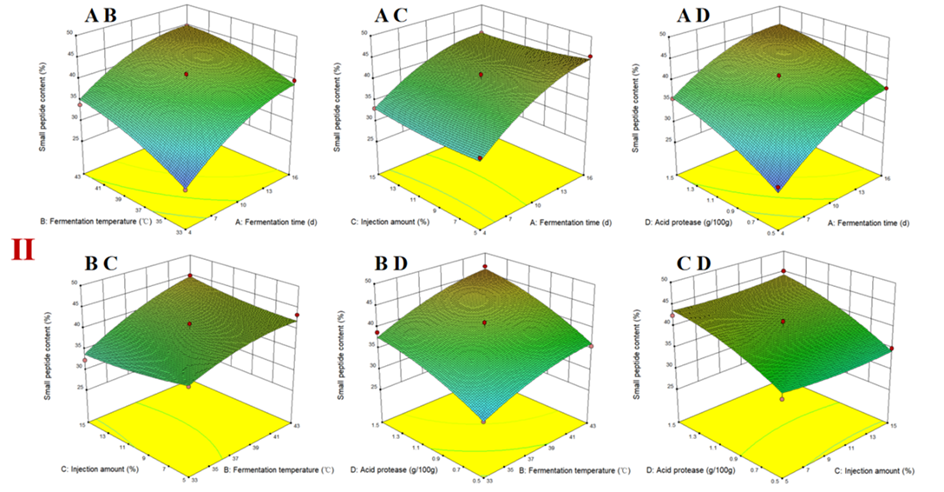

本研究通过响应面设计优化了黏膜乳杆菌LLK-XR1 与酸性蛋白酶协同发酵棉粕的工艺条件。具体而言,我们确定了发酵时间(A, 4 ~ 16 d)、温度(B, 33 ~ 43 ℃)、接种量(C, 5 × 106 ~ 1.5 × 107cfu/g)和酸性蛋白酶添加量(D, 0.5 ~ 1.5 g/100g)的添加范围,并建立游离棉酚降解率(DFG)和小肽含量(CSP)的二次回归模型:

Degradation efficiency of FG (DFG)= 86.55 + 2.7A− 1.06B + 2.80C − 0.75D + 0.64AB − 0.8AC + 0.33AD + 0.64BC + 0.2BD + 0.92CD− 5.12A2 − 10.04B2 − 0.84C2 − 1.74D2

Small peptide content (CSP)= 40.21 + 5.62A + 3.81B − 0.22C + 4.45D− 0.81AB − 0.67AC − 0.79AD + 1.56BC + 0.38BD + 0.46CD − 2.56A2 − 1.4B2 + 0.67C2 − 1.4D2

为直观展示四因素与两项响应值之间的交互作用,采用三维响应面图对模型进行可视化(图I, DFG;图II, CSP)。

本研究通过筛选瘤胃源棉酚降解菌,为高效棉酚降解菌的开发提供了关键菌种资源。在此基础上,创新性构建菌-酶协同固态发酵体系,经响应面优化设计,首次实现棉粕中游离棉酚的安全脱毒与营养效价提升的同步突破。该项成果在团队长期不懈的努力下,历时一年半,经多轮修订及数十位国际专家评议论证,最终获得国际权威期刊Food Chemistry的高度认可并正式发表。该成果在科学层面首次阐明黏膜乳杆菌降解游离棉酚机制,建立菌-酶协同工艺模型,突破游离棉酚脱毒与蛋白转化协同技术瓶颈;在产业层面,开发棉粕增值转化技术,推动棉副产物从“低值废弃物”向安全饲料蛋白源的转化,为缓解我国饲料蛋白对外依存度过高问题提供新方案。

本研究在中国农业大学动物科技学院畜禽营养与饲养全国重点实验室完成,吕良康博士和熊凤良博士为共同第一作者,杨红建教授为通讯作者,李胜利教授、曹志军教授对研究工作给予了重要支持。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...