我国学者在高比能锂金属二次电池领域取得进展

文章导读

你是否想过,手机或电动车充电一次能用三天?天津大学胡文彬、韩晓鹏团队联合攻关,突破高比能锂金属电池“续航短、寿命低”的世界难题,首创“离域化”电解液设计,借助AI加速研发,成功实现600 Wh kg−1软包电池和480 Wh kg−1模组稳定循环,性能达国际领先。这项发表于《自然》的成果,或将彻底改写储能技术格局,让超高能量密度电池迈向实用化。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

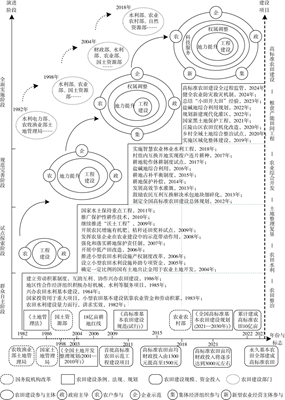

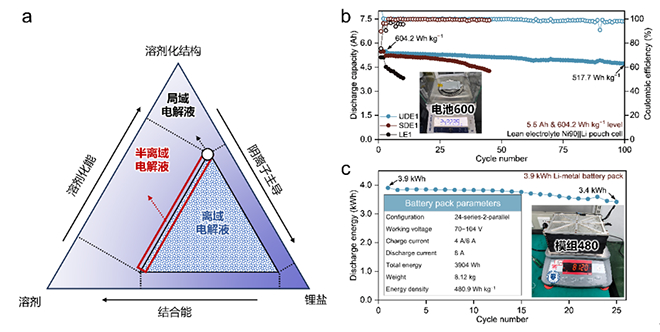

图 (a)离域电解液的设计示意图;(b)基于离域电解液的600 Wh kg−1电池循环性能;(c)基于离域电解液的480 Wh kg−1电池模组循环性能

在国家自然科学基金项目(批准号:U24A2043)等资助下,天津大学胡文彬教授、韩晓鹏教授团队联合多家单位,在高比能锂金属二次电池领域取得进展。团队提出“离域化”电解液设计理念,实现了600 Wh kg-1锂金属软包电池和480 Wh kg-1模组电池的技术指标,达到了国际领先水平。相关成果以“离域电解液设计实现二次锂金属软包电池突破600 Wh kg−1”(Delocalized Electrolyte Design Enables 600 Wh kg−1 Lithium Metal Pouch Cells)为题,于2025年8月13日发表在《自然》(Nature)杂志上,论文链接:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09382-4。

锂金属电池因其远超传统锂离子电池的理论能量密度,被视为下一代储能技术的突破口。然而,现有电解液设计长期受限于溶剂或阴离子主导的单一溶剂化结构,难以同时兼顾高能量密度与长循环寿命,成为制约行业发展的世界性难题。

为此,研究团队借助人工智能与分子筛选,大幅缩短电解液研发周期,提出高比能金属锂电池电解液“离域化”设计理念,打破了传统电解液设计对主导溶剂化结构的依赖,通过引入多样化的电解液微环境,增加溶剂化环境的无序性,从而优化整体电解液性能。这种设计理念能够有效平衡溶剂主导和阴离子主导的溶剂化结构,降低动力学传输障碍,显著改善电极/电解液界面稳定性。依托这一创新,团队实现了比主流锂离子电池能量密度高出2~3倍的锂金属电池电芯与模组,推动高比能电池技术从实验室走向工程化。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...