文章导读

在海南热带雨林的深处,一块不起眼的石头如何揭开万年前人类生活的秘密?考古学家侯亚梅年近花甲却激情不减,带领团队于白沙南或河遗址发掘出距今1万年前的惊人遗迹——出土6000余件石制品和大量果壳遗存,拼凑出海南先民的生存智慧。面对35摄氏度酷暑与泥泞,她痴迷于每件石器,从锯齿切割工具到打制工艺,眼里闪光。文章揭秘侯亚梅如何在天南海北书写“石头记”,以艰辛考古工作为研究中国南方及东南亚远古文化提供关键证据,她的执着让万年历史在雨林中回响。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

侯亚梅(左)在野外发掘中测量记录和收集标本。受访者供图

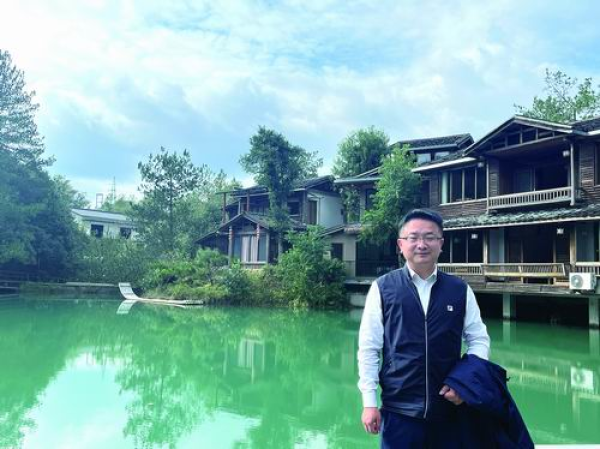

从海南儋州到白沙,车程将近3个小时。一路上,窗外都是浓烈的绿色,热带雨林中的各种动植物合奏出热闹的交响曲。终于,车速渐缓,又扎入一片橡胶林——海南白沙黎族自治县金波乡南或河遗址(以下简称“南或河遗址”)到了。

前不久,记者跟随国家文物局组织的2025年度“当一天普查员”第四次全国文物普查基层行主题采访活动来到这里。步行至橡胶林深处,大家看到一个风风火火的人——中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、南或河遗址考古发掘项目领队侯亚梅。她戴着一顶草帽,穿着条纹连衣裙和红色防晒衣。

看到采访团队过来,侯亚梅指了指考古现场——雨季来了,遗址探方已被盖上了防水布,垒了些沙袋。“真不好意思,只能让你们看看这个了。”她说。

可话音刚落,侯亚梅便大步流星地踩过泥泞,裙摆轻扬,声音陡然清亮起来:“但我们挖出来的东西,可太多了!”

这片深林藏着海南先民生活的遗迹。2023年接到遗迹线索后,侯亚梅就和团队来到这片林地,挖了条探沟,发现遗迹丰富,而且有多个层位。2023年底他们向国家文物局申请经费,2024年继续挖掘。

一直到2025年5月,野外发掘工作才暂时告一段落。

经光释光测年,初步判断南或河遗址年代为距今1万年前后。该遗址地层保存好,堆积厚,最厚处达4米。地层从上到下可分为9层。目前出土编号的石制品已有6000余件,筛洗出的土石制品逾2万件,另有相当数量的果壳和炭屑遗存。

“我们工作量太大了,要摸,要看,要量,要组合、分类和命名。”侯亚梅边说边从考古现场走到一旁的南或河河边。河水清澈,蜿蜒向前。除了发掘,他们还做了调查工作,靠两条腿走路,沿着河寻找聚落的痕迹。

考古挖掘工作是繁琐的,大大小小的石头他们要一一记录和搬运回来。“太阳太厉害了,前段时间更热。最热的那几天,我们就干半天,早点收工,别热出毛病来。”侯亚梅说。

从考古工地到考古队的临时库房,车程要20分钟。

一行人刚到时,库房突然断电。当天温度超过35摄氏度,大家一进去,才待了几分钟,就狼狈得如同从水里捞出来一般。

侯亚梅打开手机上的手电筒,有些焦急。她急的不是太热,而是“没有灯,你看不出这些石头的名堂”。

库房里,摆着考古队从遗址各个层面挖掘出的大小不一的石制品。在普通人眼里,这就是一些表面坑坑洼洼的石头。不过,侯亚梅每拿起一件,第一句话就是:“哎哟,你看这一件,多漂亮!”

电来了,侯亚梅在灯光下介绍起他们挖掘出的打制石器。“看这两边的缺口,非常漂亮”“再看这一件,这就相当于是个锯齿了,可以割东西,切肉都没问题”……侯亚梅说着,眼里闪着光,嘴角带着笑。

这份对石头的痴迷,贯穿了侯亚梅的职业生涯。侯亚梅是行业内少有的、在多个跨度很大的不同时段和类型的旧石器时代遗址都主持过发掘和研究的考古学者。从距今200万年到距今几千年的遗址,都有她的身影。从广西到黑龙江,从内蒙古到海南,从黄河流域、长江流域到珠江流域……这位女考古学家追寻着她心爱的石头。

年近花甲的侯亚梅已准备歇歇,但南或河遗址发掘工作又“砸”到了她头上。“我就又干了,还干得很起劲。”她说。

2025年春节,侯亚梅没有回家,守在考古工地。她每天白天挖掘,晚上在条件简陋的临时库房里整理、琢磨,别有乐趣。“有时候看得还很高兴。”她说着说着,又笑了起来。

侯亚梅的这份工作意义重大——南或河遗址的发掘不仅为研究中国南方及东南亚地区的人群互动和文化交流提供了重要的考古依据,也为海南岛远古文化的深耕迈上新台阶提供了重要基础。

采访团队离开时,风穿过橡胶林的叶隙,记者仿佛听见了万年之前的声响。侯亚梅站在库房,望向雨林深处,那里还有更多石头等她倾听。而这位“追石人”与南或河遗址的故事,还将继续。

(原载于《科技日报》 2025-08-11 第05版)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...