科学家研发出可闭环生物回收的介电薄膜

文章导读

电子垃圾正以惊人速度吞噬环境,如何破解这一危机?中国科大俞书宏院士团队带来突破性答案:一种可“从出生到废弃再回归自然”的纤维素基介电薄膜。它不仅性能超越现有有机-无机复合材料,更关键的是,能通过温和的生物酶解实现闭环回收,不伤材料、不耗能源、不用毒化品。这项发表于《自然-可持续性》的研究,用“气溶胶辅助生物合成+酶降解”双技术打通了电子材料绿色循环的“最后一公里”,为可持续电子器件开辟全新路径。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

中国科学院院士、中国科学技术大学教授俞书宏团队开发出可闭环生物回收的纤维素基介电薄膜,能够提高电子器件的循环利用率,从而减少电子废弃物。

电子废弃物正以惊人的速度增长,对环境和人类健康的负面影响已引发广泛关注。为塑造电子产品的可持续未来,可回收电子器件因更低的环境足迹而吸引了研究人员的兴趣。然而,由于组分的多样性与结构的复杂性,可回收电子器件仍面临部分组件被丢弃、能耗较高及材料质量受损等问题。闭环回收,特征是在回收过程中不损害材料质量,对于减轻环境负担和建立循环材料经济至关重要。目前,科研人员在部分塑料的闭环回收方面已有一些成功尝试,但这些方法多基于化学过程,存在高能耗或需使用苛刻化学品的问题。相比之下,生物技术凭借固有的选择性和温和的工作条件等优势,为解决这些问题提供了潜在的替代方案。然而,设计可闭环生物回收的材料对生物制造、生物解构以及两者之间的兼容性提出了较高要求。

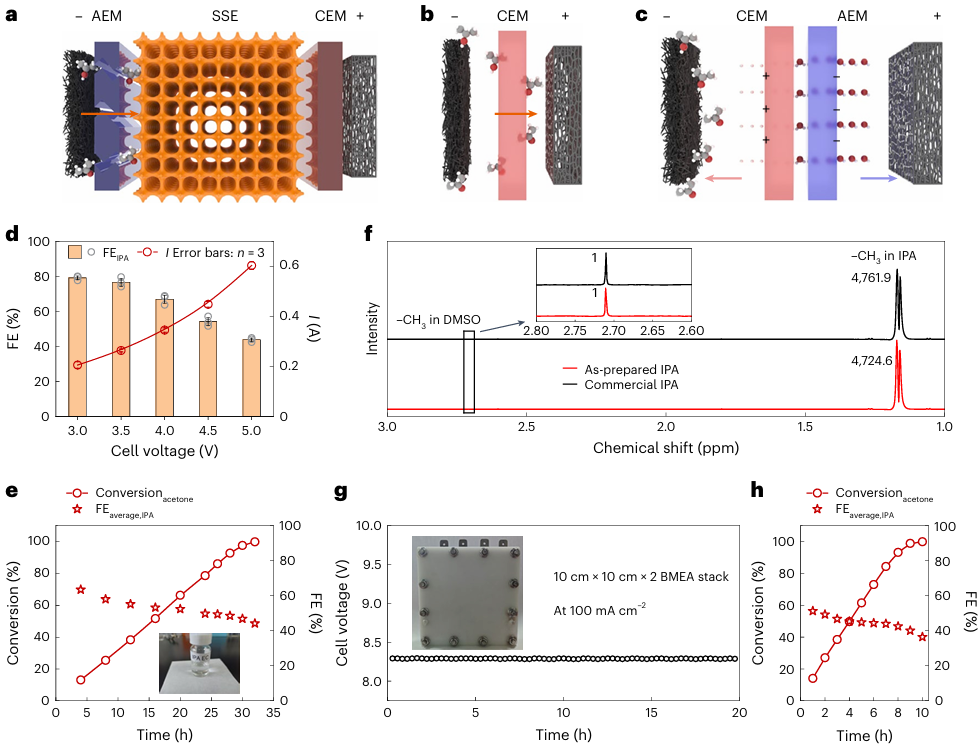

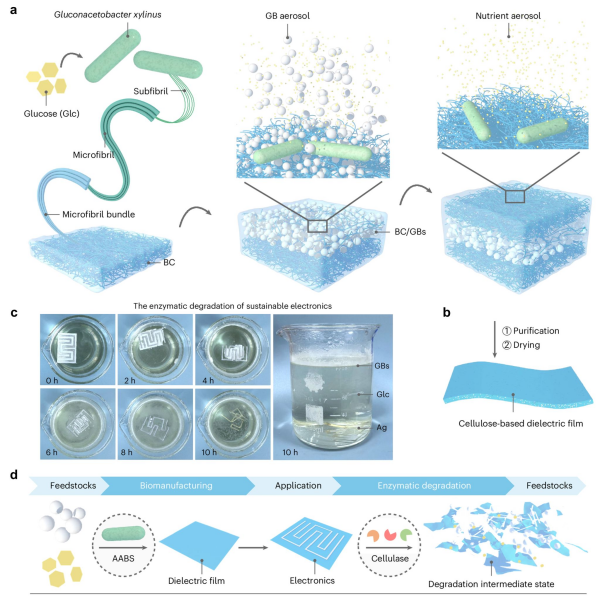

研究团队将开发的“气溶胶辅助生物合成”新兴生物制造策略与特异性的酶降解过程相结合,设计并制备出具有闭环生物可回收的纤维素基复合介电薄膜。“气溶胶辅助生物合成”法是通用且可扩展的策略,可将葡萄糖单体和功能构筑单元加工成纤维素基功能复合材料。同时,纤维素酶水解是一项成熟技术,能够特异性地将纤维素解聚为葡萄糖,且不影响其他组分。上述两种生物过程足够温和,无需高温高压或使用有毒化学品,即可完成“原料-产品-废弃物”的闭环循环。

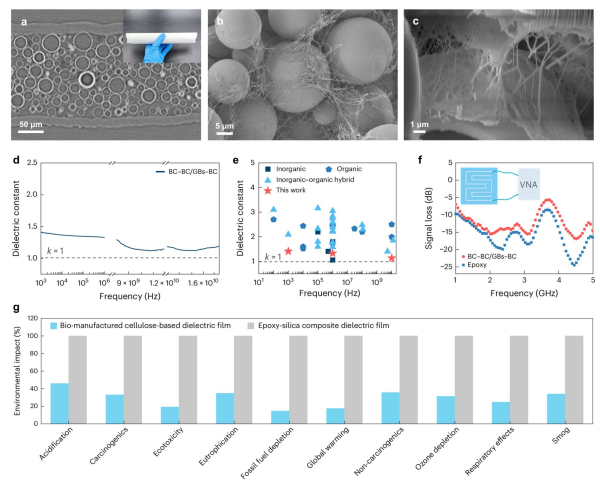

得益于“气溶胶辅助生物合成”法及基于此的三明治结构设计,所获得的细菌纤维素/玻璃微珠复合介电薄膜展现出高拉伸强度和杨氏模量、低介电常数、低热膨胀系数、良好柔韧性及表面光滑等特性。该纤维素基介电薄膜的介电常数低于目前已报道的各种有机-无机复合介电材料。人工干预下的细菌自发生命活动实现了独特的高孔隙率结构的制备,密堆积的玻璃微珠内部以及之间的空气对复合材料的性能提升起到重要作用。研究表明,因具有优异的综合性能结合闭环生物可回收性,这种纤维素基介电薄膜在可持续电子器件领域颇有应用潜力,如基于纤维素基介电薄膜加工的电子器件的信号传输损耗低于商用的环氧树脂基底。相关成本和生命周期评估分析发现,与商用介电薄膜相比,这种生物制造的纤维素介电薄膜成本与其相当,但在人类健康和自然资源方面显著降低了对环境的影响。

上述结合气溶胶辅助生物合成和酶降解的闭环生物回收策略,对开发下一代可持续电子材料和电子器件具有指导意义。

相关研究成果发表在《自然-可持续性》(Nature Sustainability)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项等的支持。

可闭环生物回收的纤维素基介电薄膜

可闭环生物回收的介电薄膜的结构与性能

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...