银河系边缘分子云物理性质研究获进展

文章导读

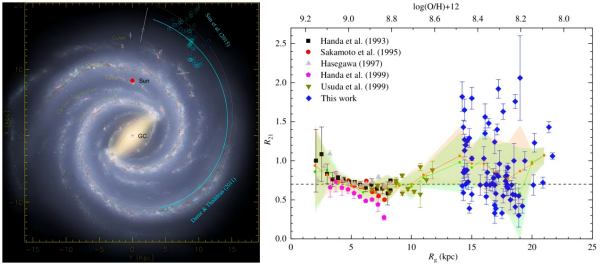

银河系边缘的分子云为何与众不同?在贫金属、低密度的极端环境中,这些遥远而弥散的气体云藏着恒星形成的秘密。中国科学院新疆天文台团队利用西班牙IRAM 30米望远镜,结合“银河画卷”巡天数据,首次揭示银河系边缘分子云中CO(2-1)/(1-0)强度比(R21)显著偏高,且空间分布高度弥散。更惊人的是,高R21区域竟与致密云核和恒星形成活动密切相关。这项研究破解了R21升高的物理机制,为理解恶劣环境下恒星如何诞生提供了关键观测证据,成果已发表于《天文学与天体物理学》。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

银河系边缘是研究贫金属环境下分子云与恒星形成的理想场所。与内银河系如太阳系附近区域不同,该区域的分子气体环境缺乏漫长而复杂的恒星形成历史,主要归因于其低气体密度、低金属丰度以及较少受到旋臂扰动的影响。然而,由于这些分子云距离遥远、在天空分布宽广且高度弥散,加之其内部恒星形成活动微弱,针对它们的观测研究较为有限。目前,银河系边缘分子云的基本物理性质及其恒星形成机制尚未得到充分阐明。

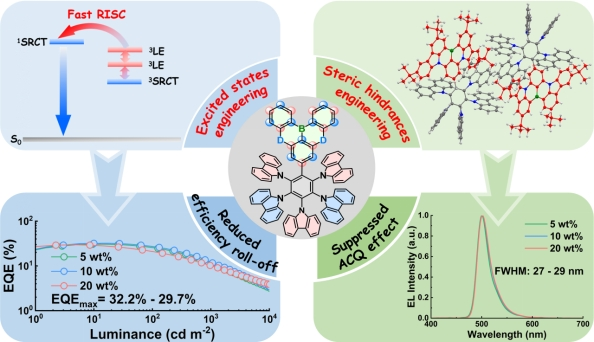

近期,中国科学院新疆天文台科研人员使用西班牙IRAM 30米望远镜,观测了一批银心距14至22秒差距的银河系边缘分子云。结合中国科学院紫金山天文台“银河画卷”巡天项目CO(1-0)数据,科研人员研究了CO(2-1)/(1-0)强度比(R21)在银河系边缘分子云中的变化。

该研究基于R21比值的测量结果发现,银河系边缘分子云中的R21均值高于内银河及近邻分子云,与贫金属星系中的观测结果一致。同时,边缘云中R21比值呈现出高度空间弥散性。统计分析显示,高R21比值气体与致密分子云核及恒星形成活动存在空间成协性。

上述成果阐释了贫金属环境下R21比值升高的物理机制,为极端环境中分子云演化以及恒星形成研究提供了观测数据。

相关研究成果发表在《天文学与天体物理学》(Astronomy & Astrophysics)上。

左图为银河系边缘分子云(青色圆圈)分布;右图为R21比值随银心距的变化

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...