文章导读

木材如何5天内化身"负碳钢铁"?纸塑材料竟能对抗1600小时严苛测试却不失环保本色?武汉大学陈朝吉教授团队携手多国学者,在《科学进展》《自然·通讯》《美国化学会·纳米》三大顶刊连发4篇突破性研究。他们首创微生物辅助-机械化学两步处理技术,使木本能同时满足高强度(超越普通钢材)、结构致密化、固碳零污染三重工业需求;另辟蹊径开发出全球首个全水相纳米界面组装体系,在柔性电子器件领域打造出具备刚性-变形-渗透三重功能的仿生水囊。更令人振奋的是,团队受关节软骨启发设计的梯度水凝胶电解质,让水系锌离子电池突破2200小时超长循环,同时攻克库伦效率瓶颈。这些"从细胞壁到负极材料"的系列创新成果,正将"以纸代塑"与"光伏建筑一体化"从设想变为现实。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

(通讯员徐鹏、卢梓扬)7月,武汉大学资源与环境科学学院陈朝吉教授课题组在生物质基功能材料研究方面取得系列成果,相继在ScienceAdvances(《科学进展》)、NatureCommunications(《自然·通讯》)(2篇)、ACS Nano(《美国化学会·纳米》)发表。

研究成果“A Superstrong, Decarbonizing Structural Material Enabled by Microbe-Assisted Cell Wall Engineering Via a Bio-Mechanochemical Process”发表在Science Advances上。武汉大学2024级博士研究生卢梓扬和2021级博士生研究生齐鲁荷为本文的共同第一作者,陈朝吉教授和巴斯克大学ErlantzLizundia教授为本文共同通讯作者。

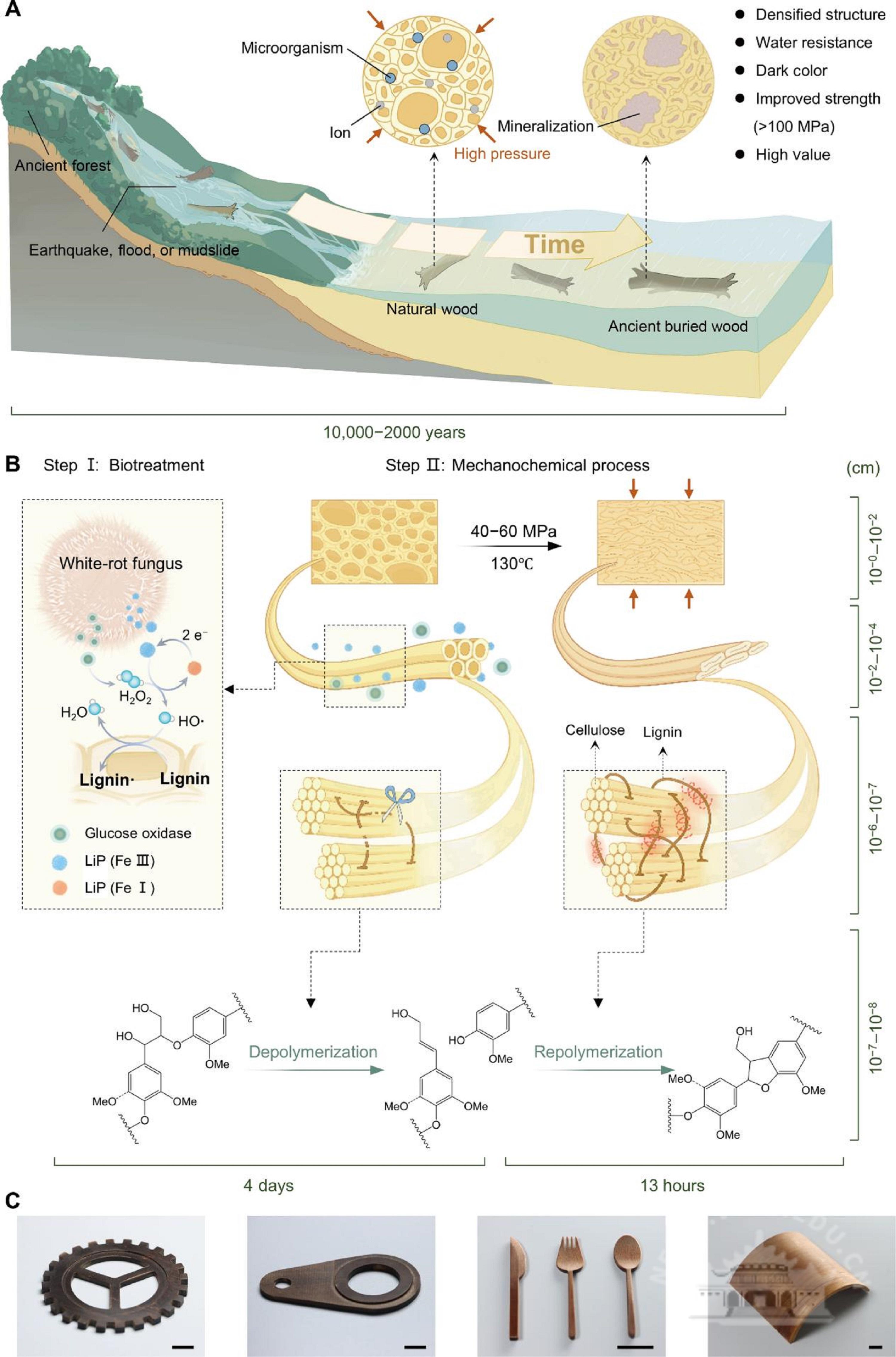

受阴沉木在厌氧高压下经微生物千年作用形成高密度结构的自然机制启发,团队创新性提出一种生物辅助细胞壁工程策略,通过“生物-机械化学处理”两步工艺,把天然木材直接转化为生物强化木材(Bio-Strong-Wood),该生物强化木材具有类似阴沉木的致密化结构、深色的质地、高强度及良好固碳效果,但其形成过程仅需几天,与阴沉木天然形成过程相比快了近十万倍。本工作创新性解决了传统木材强化技术的高污染与性能折损矛盾:通过微生物辅助机械化学工艺,在5天内实现天然木材向超强结构材料的绿色转化,其强度超越普通钢材的同时达成负碳排放,为碳中和目标下的生物质高值化利用提供工业级解决方案。

文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ady0183

图1.Bio-Strong-Wood仿生制备原理

研究成果“Rapidly making biodegradable and recyclable paper plastic based on microwave radiation driven dynamic carbamate chemistry”发表于Nature Communications。中国林科院林产化学工业研究所杨欣欣博士和武汉大学余乐副研究员为论文共同第一作者,陈朝吉教授、高恩来教授、南京林业大学徐徐教授和中国林科院林产化学工业研究所刘鹤研究员为论文共同通讯作者。

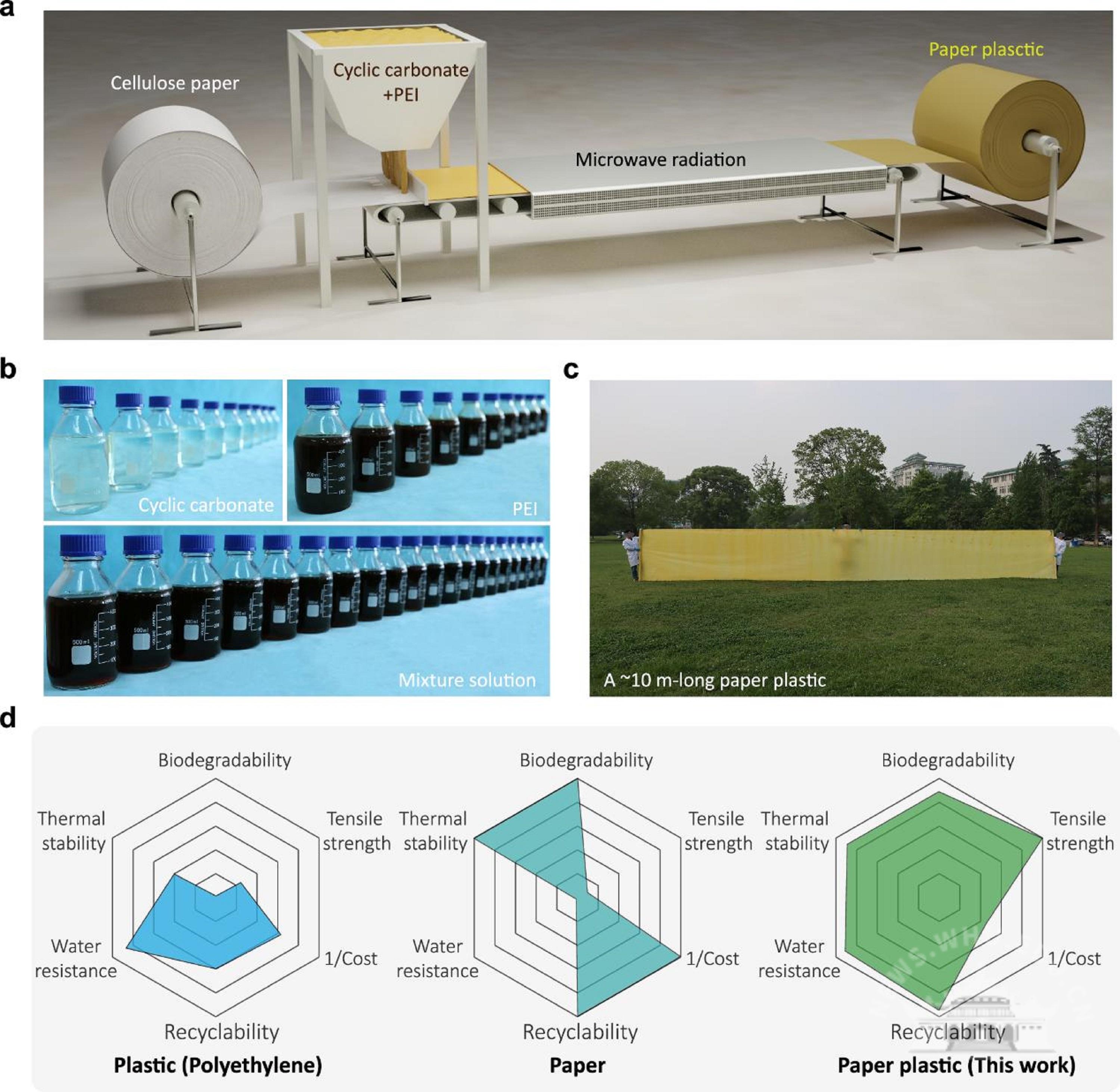

研究团队通过动态氨基甲酸酯化学键与纤维素纸中羟基的相互作用,在微波辐射引发反应后快速且大规模地制备得到纸塑材料,显著提升纤维素纸基产品力学性能、耐水耐溶剂性的同时,保留材料的降解回收性与生物相容性。该项工作阐明了动态聚合物网络与纤维素纸之间的相互作用机理,进而明晰了结构对力学强度增强的机制,为“以纸代塑”的发展方向提供了切实可行的解决方案。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-61722-0

图2.纤维素纸塑材料的制备、原料及性能对比示意图

研究成果“Natural nanoparticle complexes at water-water interfaces”为题发表于综合性期刊Nature Communications,东北林业大学宦思琪教授、武汉大学陈朝吉教授、马萨诸塞大学阿默斯特分校Thomas P. Russell教授、不列颠哥伦比亚大学Orlando J. Rojas教授为共同通讯作者。

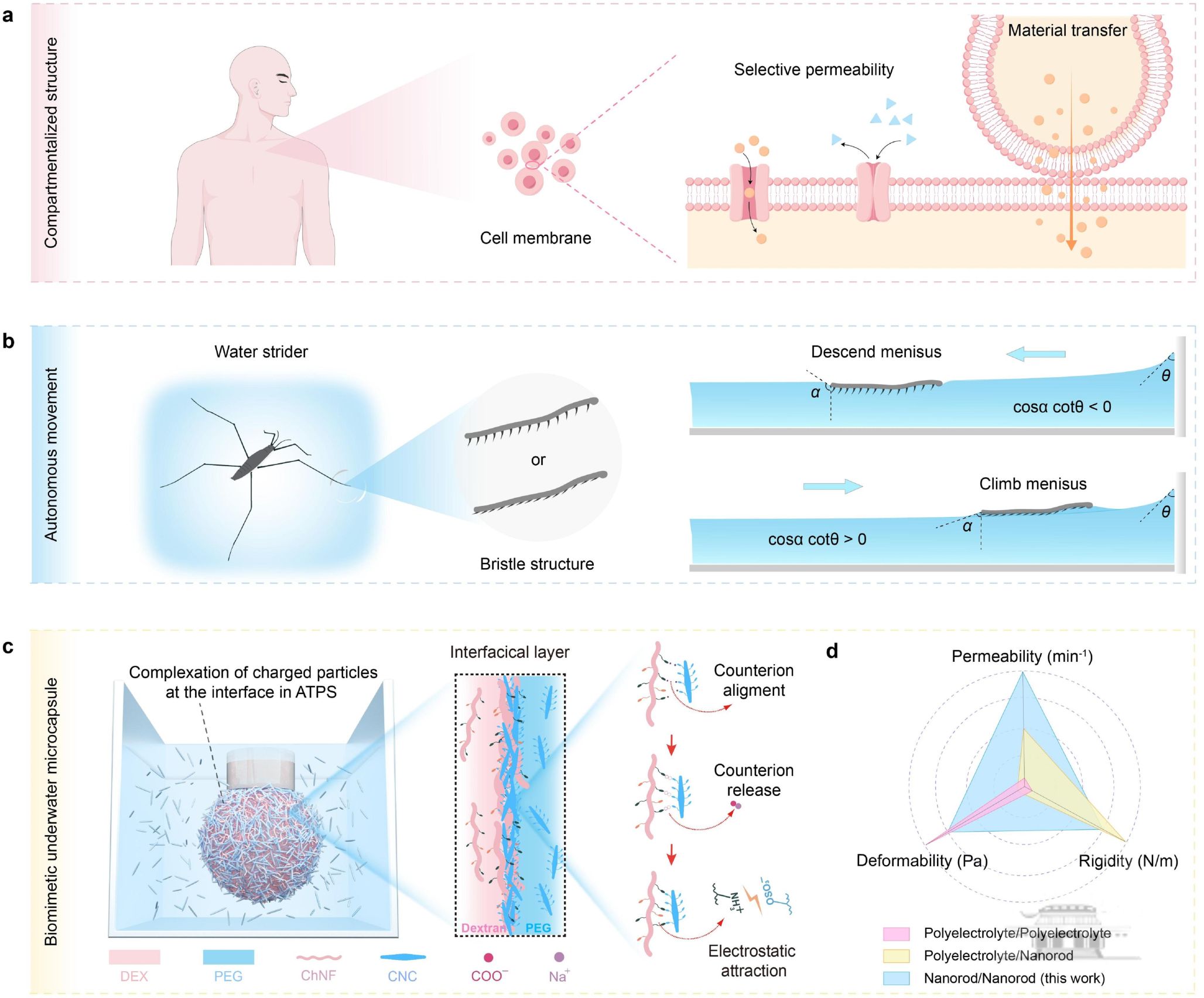

在微流控、生物仿生与柔性器件等领域,由双水相体系(Aqueous Two-Phase Systems, ATPSs)相分离所形成的水–水界面,因其温和无毒、生物相容性好、可调性强等特性,被广泛认为是构筑新型软材料、类细胞结构和仿生系统的理想平台。通过在水–水界面引入依靠非共价作用力相互作用的两种聚电解质(PE),可实现结构化液体。通常,PE/PE界面络合物呈现出良好的可变形性和致密化特征,而PE/纳米粒子(NP)界面络合物则具有更强的刚性和优异的渗透性。然而,能够在单一全水体系中同时整合这些多功能属性的研究仍然较为有限。基于此,研究团队提出了一种全水相天然纳米粒子界面组装策略,在结构化双水相体系(Aqueous Two-Phase Systems, ATPSs)中实现了ChNF/CNC纳米粒子的界面组装,构建出同时具备结构稳定性、刚性、可形变性与渗透性的界面络合物。通过渗透压驱动实现膜层厚度调控,并借助密度差调节微囊在水下的自适应运动。该工作拓展了ATPS在类细胞物质传输、微反应器及液态微型机器人等领域的应用潜力。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-60587-7

图3.两相水系统(ATPSs)中由带相反电荷的纳米颗粒界面络合形成的仿生水下微胶囊

研究成果“A Bioinspired Gradient Hydrogel Electrolyte Network with Optimized Interfacial Chemistry toward Robust Aqueous Zinc-Ion Batteries”发表于ACS Nano。武汉大学和四川大学联合培养博士研究生王群豪和武汉大学博士研究生黄京为本文共同第一作者,陈朝吉教授和四川大学张伟副研究员为通讯作者。

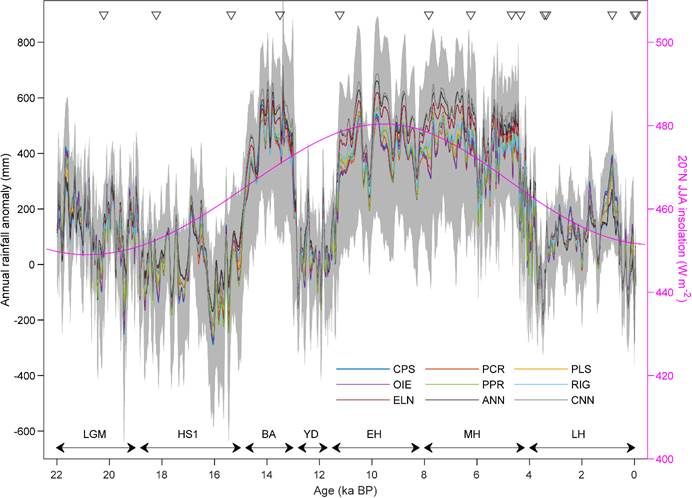

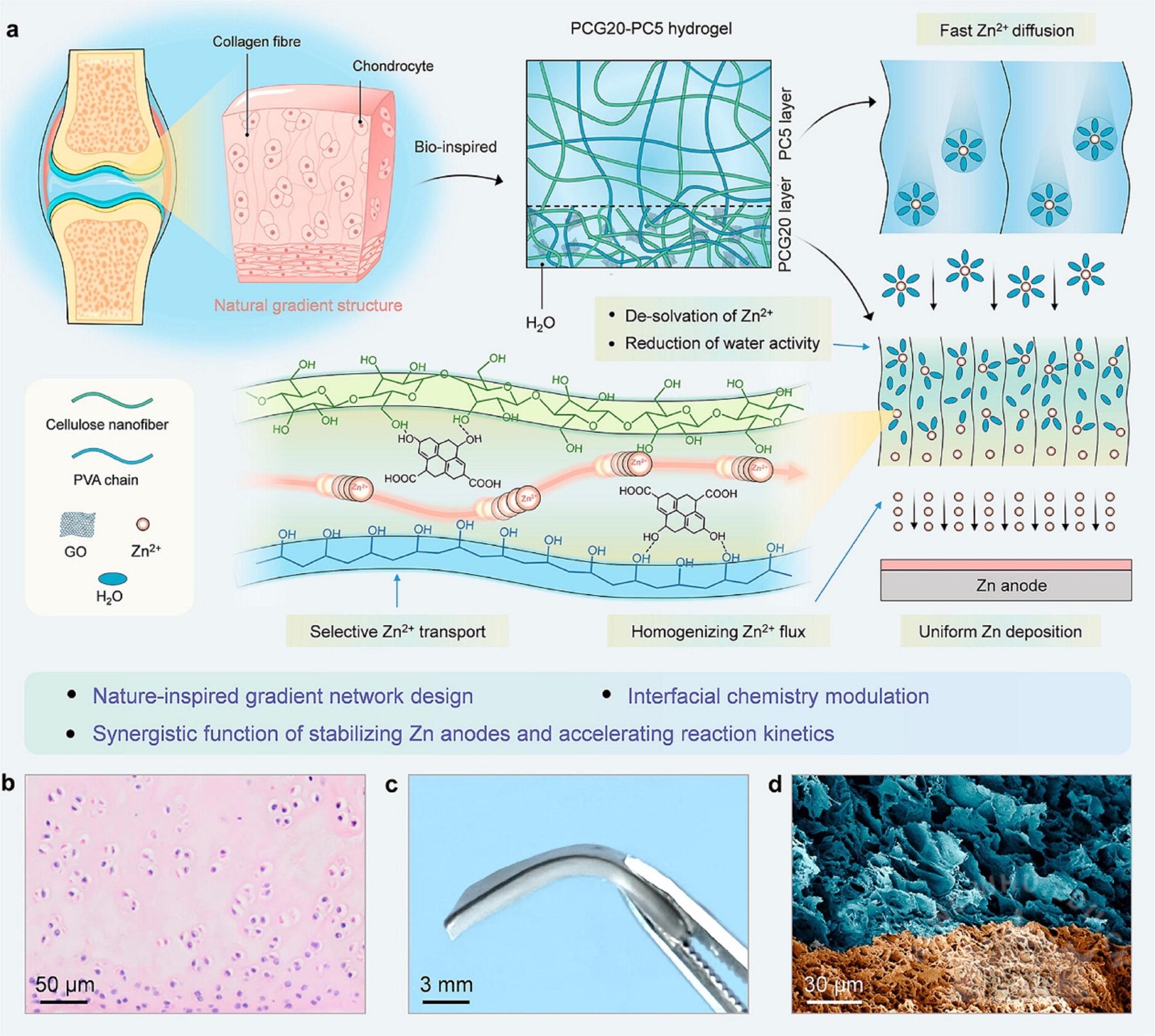

水系锌离子电池因其高安全性、低成本和环境友好性等显著优势,而被认为是下一代大规模储能装置的有力候选。然而,锌负极易产生枝晶及副反应,影响其稳定性,阻碍锌电池的广泛应用。水凝胶电解质虽然被认为是高性能水系锌离子电池的一种极具前景的选择,但是在保持机械强度的前提下,开发兼具快速反应动力学与Zn2+的沉积稳定性的水凝胶电解质,仍是当前极具挑战的难题。鉴于此,研究团队受到关节软骨启发,开发了一种由聚乙烯醇(PVA)、纤维素纳米纤维(CNF)和氧化石墨烯(GO)组成的梯度网络水凝胶电解质,用于水系锌离子电池。该水凝胶电解质具有独特的梯度结构:在正极侧为低网络密度的PVA/CNF (PC)水凝胶层,凭借其丰富的通道和高含水量实现离子的快速传输;在负极侧为高网络密度的PVA/CNF/GO (PCG)水凝胶层,其中致密的网络结构、丰富的极性基团作用可促进Zn2+通量均匀化,同时GO的极性含氧基团能有效提升Zn2+迁移数和离子电导率。基于此电解质的锌对称电池在1 mA cm–2电流密度下展现出优异的循环稳定性(超过2200小时)和高库伦效率(99.72%)。这些性能的提升得益于梯度网络结构及优化的界面化学性质,可有效抑制锌负极的枝晶生长和副反应。此外,采用该电解质的Zn–MnO2电池在遭受多种外部破坏时,仍表现出优异的电化学性能和安全特性。综上所述,该工作为高性能水系锌离子电池的开发提供了一种有效的仿生设计策略。

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.5c06914

图4.软骨仿生梯度孔结构凝胶电解质的设计与制备

上述研究成果受到国家自然科学基金、武汉大学高层次引进人才启动资金等的资助。研究也得到武汉大学科研公共服务条件平台的材料表征支撑。

(供图:资源与环境科学学院 编辑:赵冀帆)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...