山东大学段海燕教授团队在Nature旗下子刊Humanities and Social Sciences Communications刊发学术论文

文章导读

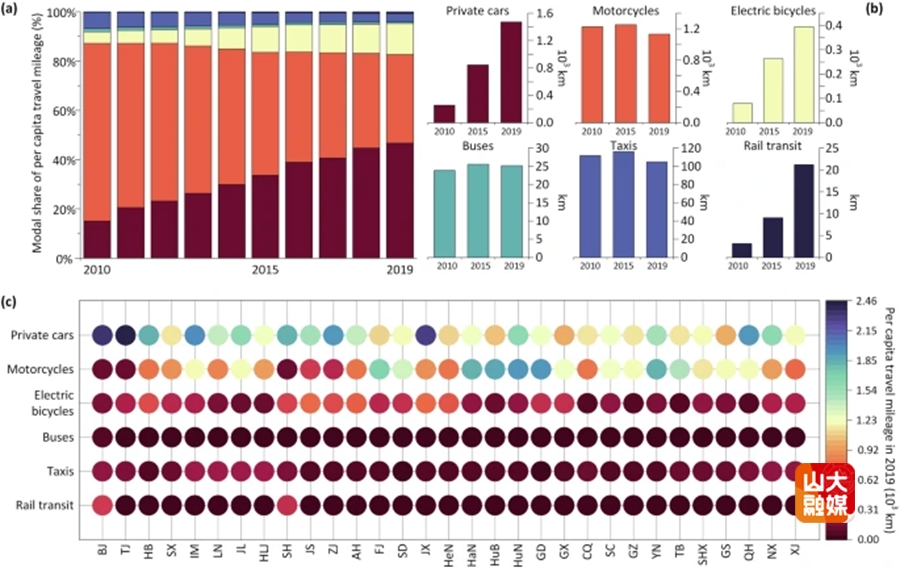

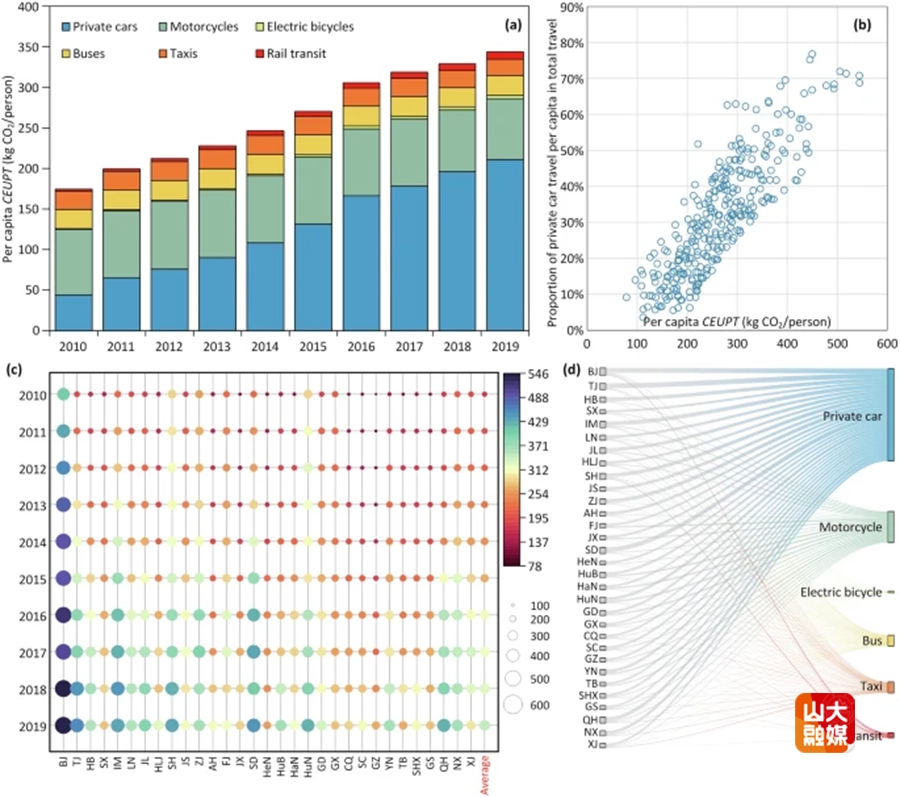

你知道中国城市交通碳排放背后隐藏着怎样的决定性因素吗?山东大学段海燕教授团队首次构建"自下而上"城市客运碳排放核算模型,通过跨越31个省份的深度研究,揭示出气候条件和社会经济因素共同驱动碳排放的颠覆性结论——2019年中国城市客运运输碳排放高达483.7万吨,私家车贡献了近六成(61.2%),摩托车占比逾21%。这项发表于Nature权威人文社科期刊的研究,不仅首次量化了不同气候带间的碳排放差距,更解开了"为何北方城市选择公交出行率显著低于南方"的 intrigue 理论黑箱。该团队创新性建立的多维评估框架,为破解"双碳"目标下的地域性差异治理难题提供了关键科学依据,其研究成果已囊括国家自然科学基金、生态环境部等重大课题支撑,或将重塑中国区域交通碳减排政策的制定逻辑。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

山东大学生态环境损害鉴定研究院段海燕教授课题组在碳达峰碳中和领域的研究取得新进展。相关成果以“Climatic and socioeconomic conditions jointly drive the carbon emissions of the urban passenger transport sector”为题发表在Nature旗下唯一面向人文社科领域子刊Humanities and Social Sciences Communications刊发学术论文。陈思颜博士后为第一作者,段海燕教授、段志远助理研究员为共同通讯作者,山东大学为第一单位。

由于机动车保有量的迅猛增长,交通运输部门目前已占全球能源消耗的21%和碳排放的近四分之一。然而,不同气候带省域城市客运交通碳排放(CEUPT)的水平及其受气候条件影响的机制仍不明确。本文构建了一个“自下而上”的碳排放核算模型,量化了中国31个省份的CEUPT,并进一步揭示了气候与社会经济条件共同影响CEUPT的作用机制。结果表明,2019年中国城市客运交通碳排放总量为483.7百万吨CO₂,碳排放强度为0.108 kgCO₂/km。其中,私家车和摩托车是碳排放的主要来源,分别贡献了295.8百万吨(61.2%)和105.66百万吨(21.9%)的碳排放。气候条件决定了居民初始的出行方式选择,而社会经济条件则使人们能够实现出行偏好,从而共同导致了CEUPT在时空上的差异。这些研究发现可为不同气候区的政府部门在制定城市客运节能政策时提供参考,促使其更加充分地考虑气候与社会经济因素,从而制定更具针对性的碳排放控制策略。

段海燕课题组主要围绕碳达峰碳中和与气候变化损害评估、生态环境损害鉴定与赔偿等领域开展研究工作,重点聚焦碳排放核算、碳达峰碳中和减排路径模拟、污碳协同减排机制构建、零碳园区建设方案以及区域气候变化损害与标准、制度完善等关键技术,通过构建多源数据支持下的碳排放评估模型与气候变化损害评估框架,揭示能源结构转型与生态系统风险之间的耦合关系,为实现“双碳”目标与生态环境保护协同发展提供科学支撑。相关研究已获得国家自然科学基金、生态环境部科研专项、山东省重点研发计划等项目资助。

Humanities and Social Sciences Communications为Nature旗下唯一人文社会科学类期刊,中国科学院一区刊物,被SSCI和A&HCI双索引,且在JCR分区中位列Q1,其期刊引用指数(JCI)在人文学跨学科领域的411种期刊中排名第1,社会科学跨学科领域的267种期刊中排名第2,是人文社科领域最具影响力的期刊之一。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...