山东大学刘宏教授/陈皓教授团队在镁金属电池晶体生长副反应定量与调控机制研究方面取得新成果

文章导读

你是否知道,阻碍镁金属电池性能提升的"纳米级杀手",竟被联合团队精准锁定?山东大学刘宏教授/陈皓教授携手济南大学朱沛华教授创造性开发出镁定向酸辅助连续滴定-收集-气相色谱(AAC-TCGC)技术,首次实现对电极中零价镁(Mg0)与非活性SEI Mg2+两种关键损耗的量子级区分。通过这项突破性手段,研究团队惊讶发现:晶体生长副反应导致的SEI Mg2+损耗竟主导着90%以上容量衰减,而传统认知中的"压力调控"在实验中完全失效。这项发表在ACS Nano(IF=16)的研究不仅揭示了镁电池失效的真正元凶,更构建出全新的副反应调控理论框架,为研发兼具高库仑效率与长循环寿命的新一代可充电镁电池开辟全新方向。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,晶体材料全国重点实验室刘宏教授/陈皓教授团队与济南大学朱沛华教授课题组合作开发出一种镁定向的酸辅助连续滴定-收集-气相色谱(AAC-TCGC)技术,实现对镁金属电池的镁金属负极内晶体反复生长-溶解电极反应中副反应的定量与调控,研究成果以“Stack Pressure-Independent Side-Reaction-Dominant Nanoscale Inactive Mg Loss in Rechargeable Mg Metal Batteries”为题,发表于国际期刊ACS Nano(IF=16)上。文章第一作者为晶体材料全国重点实验室硕士研究生杨玉爽、博士研究生刘瑶瑶,通讯作者为刘宏教授、陈皓教授、朱沛华教授,山东大学晶体材料全国重点实验室为第一通讯单位。

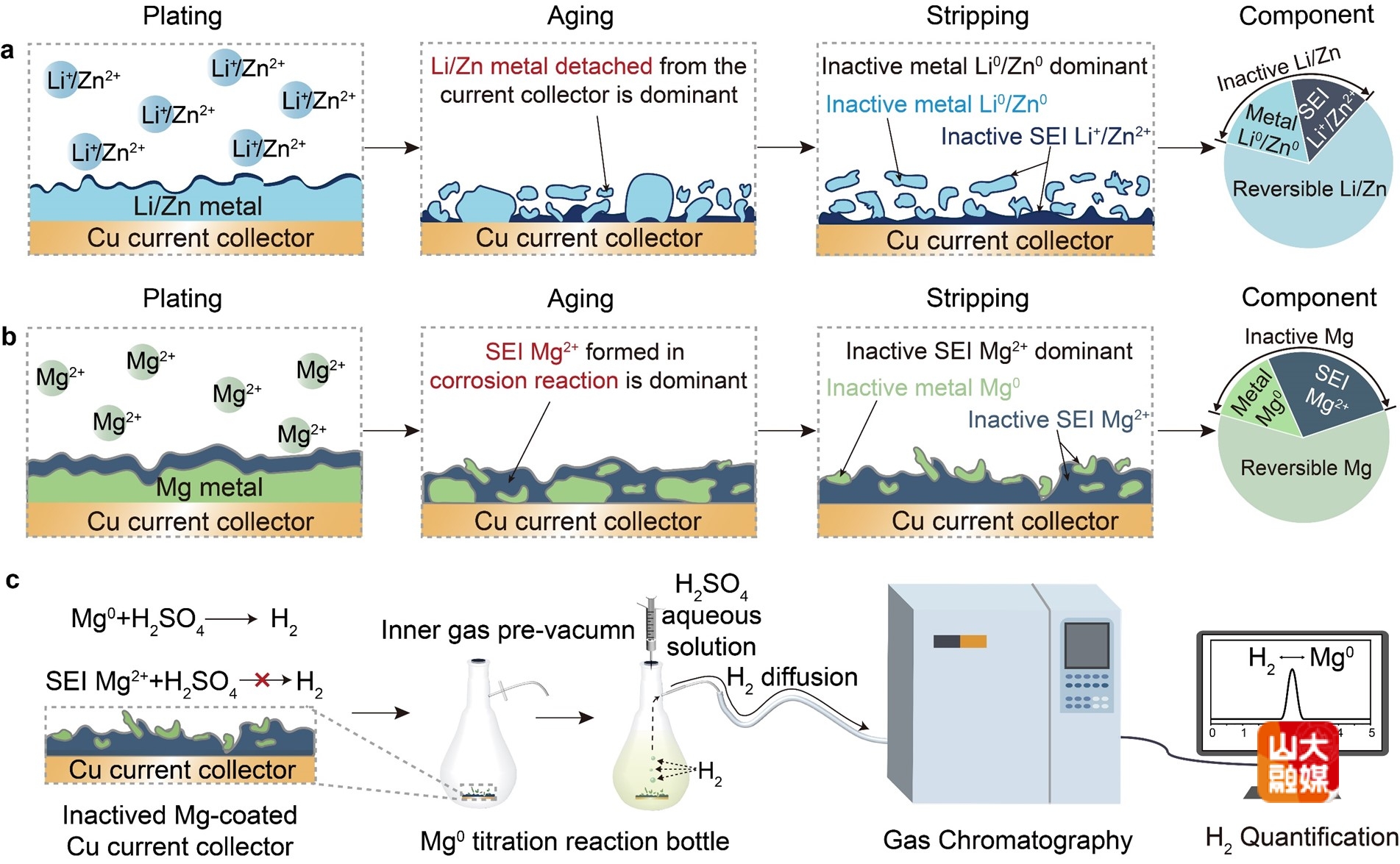

镁金属电池负极在电化学镁晶体沉积生长/剥离过程中存在库仑效率低、循环稳定性差等问题。造成镁金属电池低库伦效率的原因可分为两类:第一是物理隔离的纳米级非活性零价金属镁(Mg0)的形成,第二是由于晶体生长副反应导致固态电解质界面非活性SEI镁离子(inactive SEI Mg2+)的形成。然而,纳米级非活性零价金属镁与晶体生长副反应形成的非活性SEI Mg2+化合物的精确区分定量,以及这两种纳米级非活性镁损失的生长形成过程与调控机制,尚未得到充分研究。

根据上述问题,研究团队开发了一种镁定向的酸辅助连续滴定-收集-气相色谱(AAC-TCGC)技术,对镁金属负极中纳米级非活性SEI Mg2+和Mg0的损失进行了精确定量,揭示了晶体生长副反应形成纳米级非活性SEI Mg2+对非活性镁损失、电池电极容量衰减的主导作用。同时,团队通过对SEI(固体电解质界面层)化合物组分进行详细表征并说明了纳米级非活性SEI Mg2+主要来自镁金属负极与电解质阴离子/溶剂或污染物的副反应。此外,通过施加单轴堆积压力证明了压力对改变镁金属负极的非活性镁损失和性能没有影响,进一步突出了纳米级非活性SEI Mg2+以及镁金属电极晶体生长-溶解副反应调控机制的研究对开发高性能镁金属电池的重要性。

近年来,刘宏教授和陈皓教授团队在电池中的晶体材料生长机理研究与机制调控这一研究领域取得多项研究进展,成果先后发表于Adv. Mater.,Adv. Energy Mater.,Nano Energy等国内外学术期刊。相关工作得到了国家自然科学基金、国家高层次青年人才计划、山东省自然科学基金、山东省泰山学者计划、山东大学和晶体材料全国重点实验室的大力支持。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...