我国学者在植物水杨酸合成研究领域取得新进展

文章导读

水稻为何天生抗病力强?科学家揭开一个存在半世纪的谜团。我国学者首次完整解析植物中从苯丙氨酸到水杨酸的PAL合成路径,发现关键酶OSD3和OSD4的作用机制,颠覆了自1962年以来“水杨酸由苯甲酸直接合成”的传统认知。这项发表于《自然》的突破,不仅改写教科书,还为培育高抗病作物提供了全新基因靶标,或将重塑未来分子育种方向。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

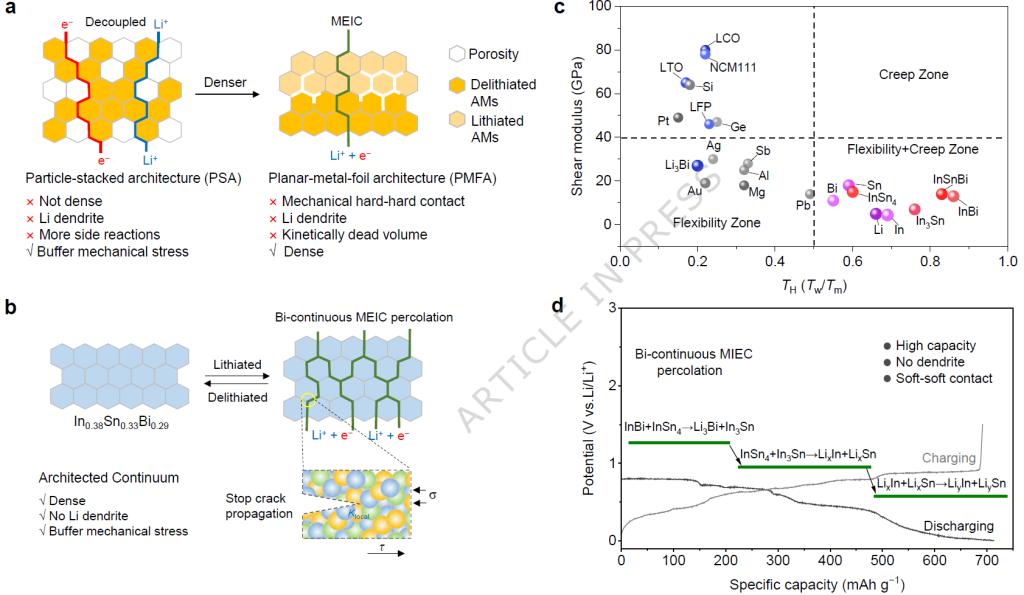

图 PAL依赖的SA生物合成的完整路径

在国家自然科学基金项目(批准号:32470365, 32470395,32301802, 31670277)等资助下,浙江师范大学生命科学学院张可伟团队完整阐述了水稻苯丙氨酸解氨酶(PAL)依赖的水杨酸(SA)生物合成途径以及关键酶的亚细胞定位和分子进化,为利用分子育种技术培育作物抗病新品种提供了重要基因靶标。研究成果以“Complete biosynthesis of salicylic acid from phenylalanine in plants (植物中从苯丙氨酸到水杨酸的完整生物合成途径)”为题,于2025年7月23日在《自然》(Nature)杂志在线发表。论文链接:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09175-9。

水稻是我国半数以上人口的主粮作物和单子叶模式植物,具有独特的SA代谢特性:基础SA水平非常高,是模式植物拟南芥的数十倍之多。植物SA合成有两条路径:异分支酸合成酶(ICS)途径和PAL途径。前期研究表明,水稻SA合成主要依赖PAL途径而非ICS途径。目前PAL依赖的SA生物合成通路尚未被完全解析,尤其是假定的SA合成酶BA2H基因仍未被成功克隆。

为了解决上述问题,张可伟团队建立了高效的低SA突变体筛选体系,利用正向遗传学克隆到水稻肉桂酸辅酶A连接酶OSD1,并结合共表达分析筛选、鉴定到了参与PAL依赖的SA生物合成过程中的关键成员OSD2、OSD3和OSD4。其突变体的内源SA含量极端下降,且对白叶枯病原菌更加敏感。

研究通过分子生物学、生物化学等方法阐明了PAL途径合成SA的全过程:肉桂酸→肉桂酰辅酶A→苯甲酰乙酰辅酶A→苯甲酰辅酶A→苯甲酸苄酯→水杨酸苄酯→水杨酸(图)。该研究揭示了SA是由苯甲酸苄酯经过OSD3羟基化生成水杨酸苄酯,再由OSD4裂解生成,而不是通过BA2H羟基化苯甲酸(BA)生成。以上发现颠覆了1962年Nature上提出的SA由BA催化合成以及1995年PNAS上提出的BA2H催化BA合成SA的传统认知。

研究团队从植物进化生物学角度出发,通过系统进化发育和同位素标记说明了PAL依赖的SA合成途径的关键酶成员在植物中是逐步进化的,在裸子植物中率先组装完整的合成通路,这一代谢途径在大多数种子植物中保守,是一种古老的SA合成途径。这项研究完整绘制了PAL依赖的SA生物合成途径,对于解析其他作物SA合成途径和抗病分子育种具有重要价值。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...