我国学者在二维半导体晶圆制造方面取得进展

文章导读

你是否想过,中国科学家已突破芯片材料的“卡脖子”难题?面对硅基芯片逼近物理极限的困局,北京大学刘开辉团队首创“固-液-固”生长法,成功制备出2英寸高质量硒化铟(InSe)晶圆。这种新型二维半导体不仅电子迁移率高达287 cm²/V·s,其10 nm以下器件性能更全面超越英特尔3 nm技术。这项登顶《科学》的研究,或将重塑全球半导体格局,为AI、自动驾驶和智能终端提供颠覆性动力。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

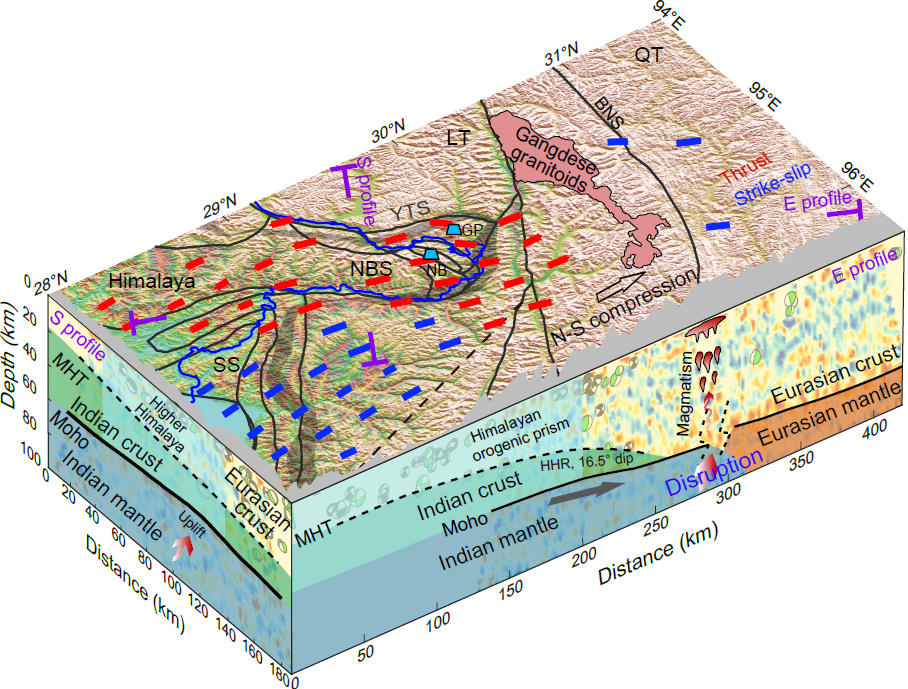

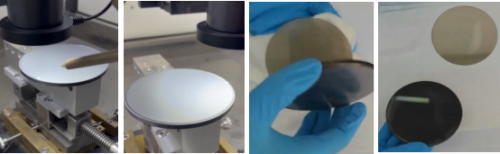

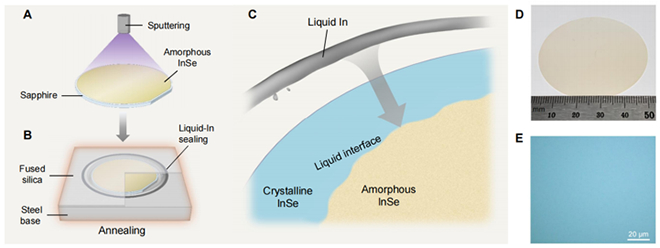

图 利用“固-液-固”生长策略制备晶圆级InSe高质量晶膜

在国家自然科学基金项目(批准号:52025023、52322205、52250398)等资助下,北京大学刘开辉教授与合作者在二维硒化铟半导体晶圆制造方面取得进展。相关成果以“用于集成电子学的二维硒化铟晶圆(Two-dimensional indium selenide wafers for integrated electronics)”为题,于2025年7月18日在线发表于《科学》(Science)。论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adu3803。

随着人工智能(AI)与物联网(IoT)等前沿应用对计算机算力提出指数级增长需求,传统硅基晶体管技术在10 nm以下工艺节点正逼近物理极限,严重制约了芯片在性能、能效与集成度方面的持续提升。因此,亟需发展新型半导体沟道材料,以突破硅基技术瓶颈,支撑下一代集成电路的持续演进。硒化铟(InSe)因其低电子有效质量、高热速度以及合适带隙等优异特性,被广泛认为是突破硅极限的有力竞争者。InSe理论性能不仅显著优于硅,还超过其它二维半导体材料,并已在原型器件中得到初步验证。然而,其在晶圆集成制造环节长期未能突破,成为阻碍其产业化应用的关键瓶颈。

北京大学刘开辉教授与合作者创新性地提出“固–液–固”二维InSe半导体制备策略,成功攻克了晶圆级InSe材料高质量生长的关键难题。通过在晶圆周围使用液态铟密封来创建富铟的液态界面,从而驱动非晶InSe转变为结晶InSe,最终制备出厚度均匀、相结构单一、晶体质量优异的2英寸InSe晶圆。该材料展现出优异的电学性能,在晶体管阵列中实现了极高的迁移率(平均值达287 cm2 V-1 s-1)与接近玻尔兹曼极限的亚阈值摆幅(平均值低至67 mV/dec),其超短沟道(10 nm以下)器件的关键参数全面优于目前最先进的英特尔3 nm节点技术。

该研究实现了晶圆级高质量二维半导体的制备,推动高性能、低功耗的下一代计算和通信技术发展,有望在人工智能、自动驾驶、智能终端等前沿领域发挥关键作用。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...