磁场强化电结晶过程研究取得进展

文章导读

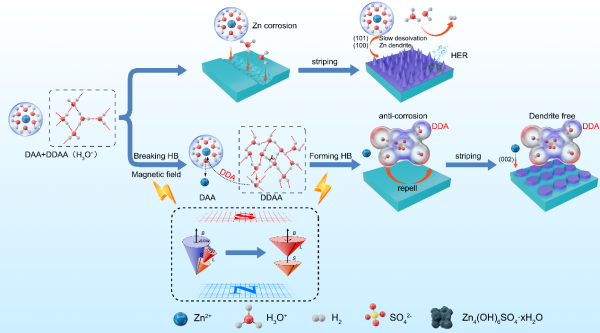

你是否想过,一根看不见的磁场竟能重塑电池内部的化学反应?面对水系锌电池因析氢和枝晶问题难以商用的困局,中科院过程工程研究所王志团队另辟蹊径,首次利用强磁场精准调控电解液中水分子的氢键网络与离子配位结构。通过Paschen-Back效应与振动斯塔克效应,成功阻断质子传导路径,抑制副反应,并诱导锌离子在特定晶面稳定沉积。这项发表于《自然-通讯》的突破,不仅实现了高稳定性、无枝晶的锌电池原型,更为电化学储能与冶金的界面难题提供了全新解决路径——磁场,或将成为下一代绿色能源技术的关键推手。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近年来,在国家“双碳”战略背景下,电化学过程在能源转换、清洁制备与环境治理等领域中发挥着关键的支撑作用,水系锌离子电池日益成为下一代绿色能源转化与存储的重要技术方向之一。采用中性水系电解液的可充电锌金属电池凭借其高理论容量、低工作电位、高离子电导率以及环境友好等突出优势,在储能领域具有重要的应用潜力。然而,界面结构复杂、电极/电解质界面反应动力学缓慢等问题,严重制约其在储能电池、电催化反应及冶金过程中的规模化推广与可持续发展。

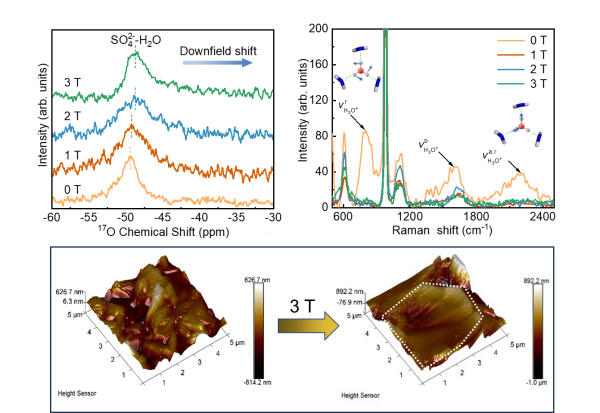

针对上述问题,中国科学院过程工程研究所研究员王志团队创新性地提出以强磁场诱导电解液氢键网络精准重构策略。该策略通过Paschen-Back效应调控SO42--H2O配位取向,并利用振动斯塔克效应优化界面水分子结构,以有效调节Zn2+与H3O+团簇的溶剂化行为。该调控有效阻断Grotthuss质子传导路径,抑制析氢副反应及锌枝晶生长,并诱导Zn2+在(002)晶面优先生长,显著提升电结晶过程的反应速率与稳定性,在实验室中构建出高稳定性、无枝晶的水系锌离子电池体系。

该研究为破解电化学储能与电化学冶金的界面瓶颈问题提供了新思路。

相关研究成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。

Paschen-Back效应驱动SO42-水合配位取向实现无枝晶锌离子电池制备

磁场预处理增强SO42--H2O配位结构对界面水行为和锌沉积的影响

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...