文章导读

南京大学张永光教授团队联合西班牙学者,首次在全球尺度揭示:树种多样性竟是提升森林光合作用的关键!研究结合卫星遥感与海量样地数据,发现树种越丰富的森林,光合作用能力越强,其影响仅次于温度。尤其在热带和亚热带地区,多样性对光能捕获和利用的促进作用格外明显。这项突破不仅为碳汇评估与生态保护提供新视角,更指出当前碳循环模型存在忽视生物多样性的弊端,未来或将因此更精准预测气候变化。论文登上《Nature Plants》并被专题报道,不容错过!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,南京大学国际地球系统科学研究所张永光教授课题组利用植被日光诱导叶绿素荧光遥感等多源数据和海量实地森林调查大数据,结合机器学习等算法,首次在全球尺度明确揭示了树种多样性是促进森林光合作用的关键因子。

植被光合作用作为生态系统最主要的碳吸收过程,直接决定了陆地生态系统对大气CO2的吸收能力。与此同时,全球森林正在经历显著的物种多样性丧失——树种越来越少、结构越来越单一,物种多样性的变化是否会影响生态系统光合作用能力?长期以来,此类研究主要依赖于局地控制实验和小样本数据,缺乏大尺度自然生态系统中的直接观测证据。其主要原因是难以在全球尺度上准确监测植被光合作用动态,导致我们对“维持树种多样性是否真的有益于森林光合能力”这一问题缺乏科学共识。

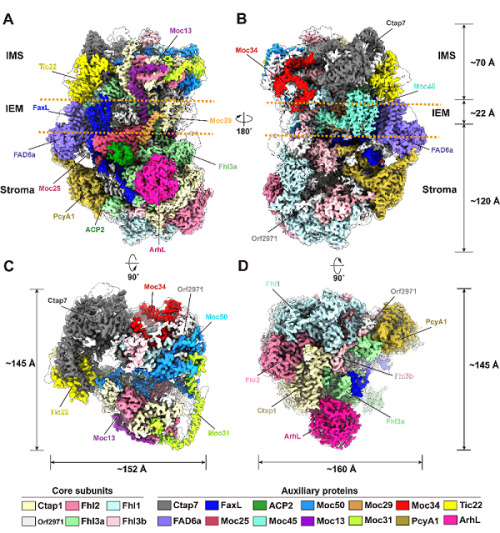

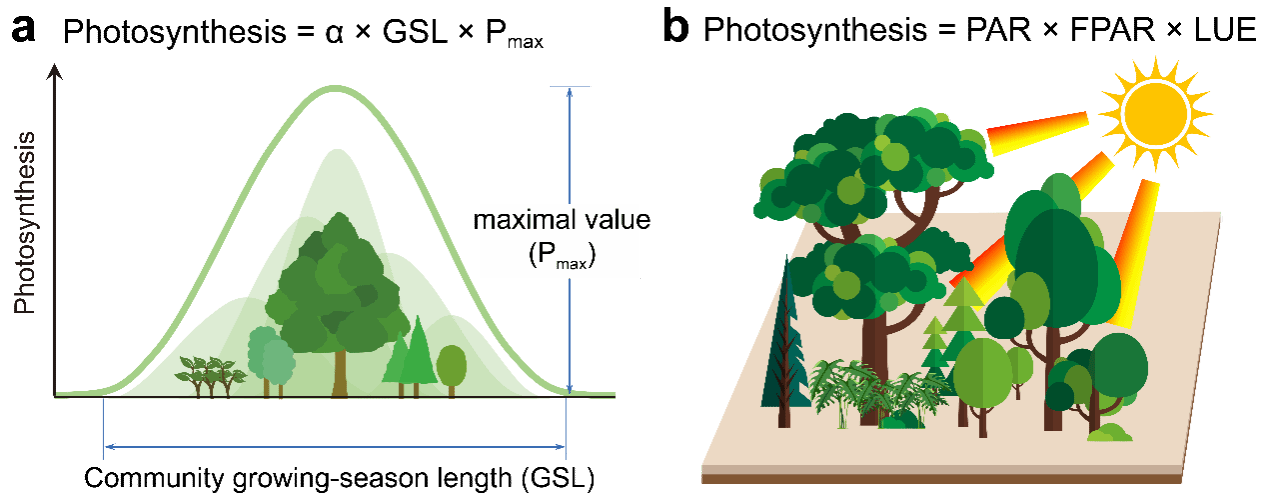

图1 森林物种多样性促进生态系统光合作用的内在生态过程调控机制

在江苏省碳中和国际联合实验室资助下,张永光教授团队联合西班牙高等科研理事会国家生态研究与林业应用中心Josep Peñuelas教授,巧妙结合了先进的卫星遥感探测技术和全球海量样地调查大数据,打通了这一长期的“观测壁垒”。他们引入了一种前沿的卫星遥感技术——日光诱导叶绿素荧光(SIF)。这项技术可以像“望远镜”一样,从太空中直接捕捉植物在光合作用时发出的微弱荧光,从而“看见”植物真实的光合作用动态。团队将卫星遥感SIF数据与全球967个森林大样地调查数据,以及超过70万个森林样地组成的生物多样性数据库(GFBI)结合,采用深度机器学习等模型方法,系统探究了森林物种多样性与生态系统光合作用的关系。

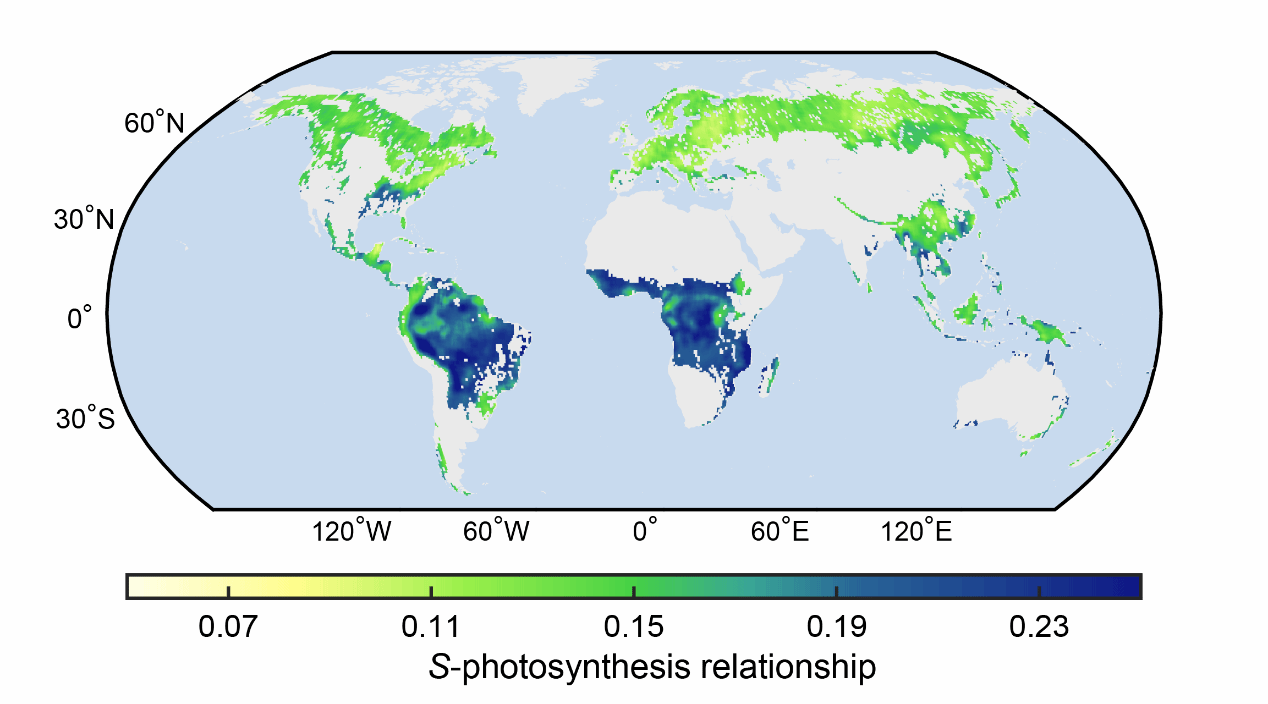

研究发现,树种多样性是全球森林光合作用的重要决定因子,其作用强度仅次于温度。 树种越丰富的森林,光合作用能力越强。这种“树种多样性的促进效应”具有明显的区域差异性,热带和亚热带地区(如亚马逊雨林、刚果盆地、东南亚热带雨林、中国南方亚热带森林)最为显著,而寒带高纬度地区则相对较弱。同时,研究也发现,SIF相较于传统遥感植被指数(如NIRV)在反映光合作用动态变化方面更具优势,这也说明发展叶绿素荧光遥感技术在理解全球碳循环过程中具有重要意义。

图2 森林物种多样性与光合作用关系的空间格局

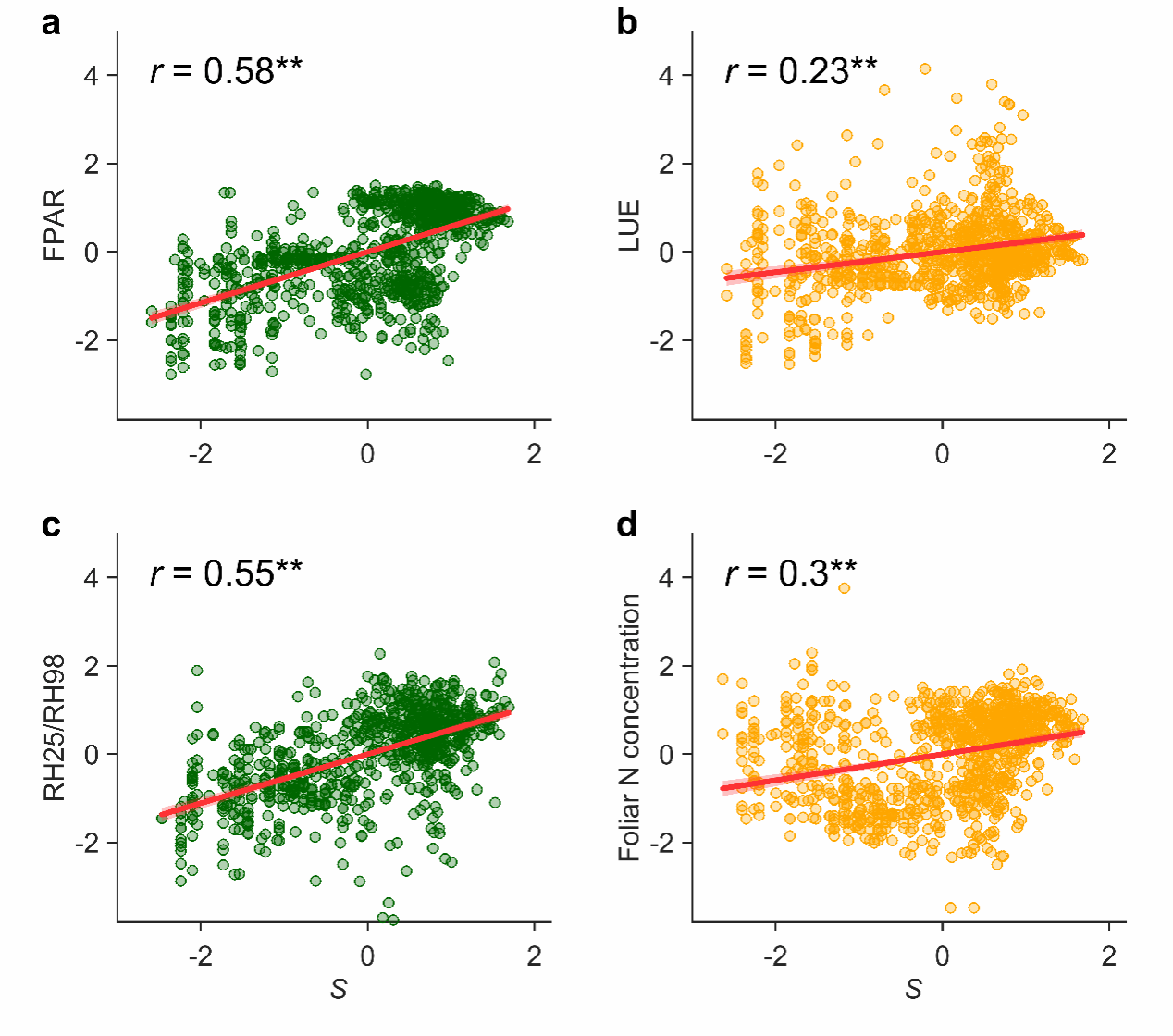

研究团队进一步结合先进的GEDI卫星激光雷达遥感数据与光学遥感反演的植被生化参数数据,揭示了树种多样性通过两大路径增强光合作用的机制:一是提升森林冠层的垂直结构复杂性,导致树冠内的光分布得到优化,确保更多的叶片积极参与光合作用,增强光能的捕获能力;二是改善叶片的生理特性,如提高叶片氮含量与RuBisCO羧化酶活性,从而显著增强了森林生态系统的最大光合能力。该研究强调了树种多样性主要是通过放大森林的最大光合作用能力来驱动光合作用,而不是通过延长生长季节的持续时间。

图3 森林物种多样性对生态系统光能截获和光能利用的促进作用

该研究通过将先进遥感探测技术与大样本地面调查大数据相结合,在全球尺度定量揭示了树种多样性与森林光合作用关系的空间分布规律,突破了以往生态学研究主要依赖小尺度操控实验和局地观测的局限。研究不仅为全球森林资源管理、生物多样性保护和碳汇潜力评估提供了关键的观测证据,也为生态系统功能的遥感监测提供了新的技术路径。

目前广泛使用的地球系统碳循环模型普遍忽视了生物多样性这一关键生态因素,仅以“植被功能型”进行简化描述。这一不足可能导致未来森林碳汇能力的高估。本研究成果可作为模型评估和改进的重要基准,研究团队建议未来在碳循环与光合作用模拟中,尤其是在热带和亚热带生物多样性热点区域,应充分考虑树种多样性对光合生理过程的影响,以提升模型预测气候反馈机制的准确性。

相关研究成果以“Global evidence for a positive relationship between tree species richness and ecosystem photosynthesis”为题,正式发表于国际权威期刊《Nature Plants》。鉴于该研究将基于日光诱导叶绿素荧光的植被光合作用遥感技术与全球生态观测大数据有效结合,在全球碳循环与气候变化研究领域取得了重大突破,论文被《Nature Plants》编辑部遴选为“Research Briefing(研究亮点)”专题报道,充分体现了该成果的国际学术影响。该研究第一单位为南京大学国际地球系统科学研究所。南京大学2021级博士研究生曹若臣为论文第一作者,江苏省碳中和国际联合实验室中方主任南京大学张永光教授和外方主任西班牙高等科研理事会国家生态研究与林业应用中心Josep Peñuelas教授为共同通讯作者。该工作受到国家自然科学基金青年科学基金项目(A)的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41477-025-02046-1

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...