山东大学张宇教授团队在阿尔茨海默病早期检测技术领域取得新进展

文章导读

阿尔茨海默病一旦确诊,已是中晚期?山东大学张宇教授团队研发出全新双通道石墨烯传感器,首次实现Aβ40与Aβ42蛋白同步检测与比值计算,精度超越传统金电极手段。这项发表于《ACS Sensors》的技术突破,电子迁移率高达5320 cm²·V⁻¹·s⁻¹,无需标记、快速识别,让早期筛查更高效、更可靠。更令人期待的是,其柔性结构为可穿戴设备铺路,或许未来只需一台便携仪器,就能在疾病萌芽时发现端倪,为患者争取宝贵的干预时间。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,山东大学海洋研究院/集成电路学院微纳传感芯片与系统团队在阿尔茨海默病早期诊断技术方面取得重要进展。相关研究成果以“Concurrent Detection of Amyloid‑β Biomarkers via Dual-Channel Graphene Field-Effect Transistor with Liquid-Metal Van Der Waals Contacts for Alzheimer Screening”为题,发表在国际权威期刊ACS Sensors(中科院一区,IF:9.1)上。硕士研究生王帅为论文第一作者,张宇教授和王一鹤副研究员为共同通讯作者,山东大学为第一作者单位和唯一通讯作者单位。

阿尔茨海默病(AD)是一种常见的神经退行性疾病,早期精准诊断对于延缓病情进展至关重要。目前,AD的诊断主要依赖于脑脊液或血液中β-淀粉样蛋白(Aβ)的检测,尤其是Aβ40和Aβ42肽及其比值(Aβ42/Aβ40)。然而,传统检测方法往往存在灵敏度不足、操作复杂或成本高昂等问题。

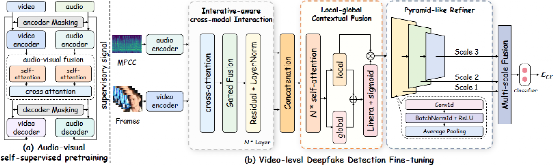

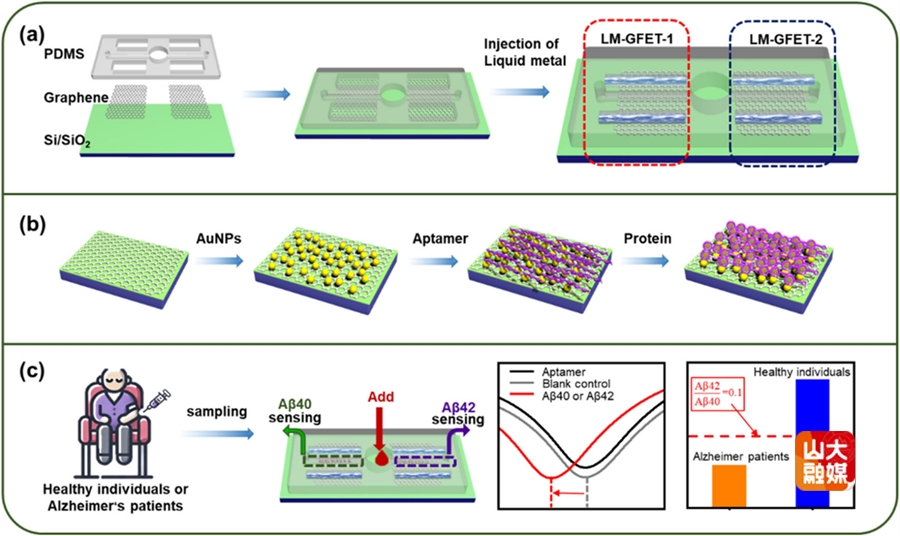

针对这一挑战,研究团队创新性地采用镓铟锡合金(Galinstan)液态金属电极,结合石墨烯场效应晶体管技术,开发出具有高灵敏度和特异性的双通道生物传感器。测试数据显示,其电子迁移率达5320 cm²·V⁻¹·s⁻¹,空穴迁移率达5572 cm²·V⁻¹·s⁻¹,远超传统金电极器件。

研究团队开发的双通道设计可同步检测Aβ40和Aβ42蛋白,并实时计算两者比值,为AD早期诊断提供更可靠依据。该技术具有高灵敏度、高特异性等优势,且检测过程无需标记步骤,大大缩短了检测时间。

该传感器在实验中表现出优异的稳定性和重复性,能检测超低浓度的Aβ肽。研究人员表示,这项技术未来可开发为便携式检测设备,推动AD筛查普及。其柔性特性也为可穿戴生物传感器的研发奠定了基础,有望拓展至其他神经退行性疾病的监测领域。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...