我国学者在电-酶催化研究方面取得进展

文章导读

南京大学黄小强团队在焦磷酸硫胺素(ThDP)依赖酶的不对称电-酶催化研究中取得突破。该成果受国家自然科学基金项目资助,以"Electricity-driven enzymatic dynamic kinetic oxidation"为题发表于225年5月28日《自然》(Nature)期刊。团队通过二茂铁甲醇介导的阳极氧化与定向进化技术,首次将连续两次单电子氧化机制引入天然酶体系,成功实现布洛芬、萘普生等十种(S)-丙酸类抗炎药物的高效合成。该非天然催化体系在仅需低酶负载量的条件下,最高可达99%对映选择性(ee值),且兼容全细胞催化与工业化放大制备。研究还采用酶促动力学测定、电子顺磁共振及计算模拟等手段,揭示了电-酶协同作用的潜在机制,为拓展电化学驱动的非天然生物合成提供了理论基础和实践路径,推动生物制造与绿色化学领域发展。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

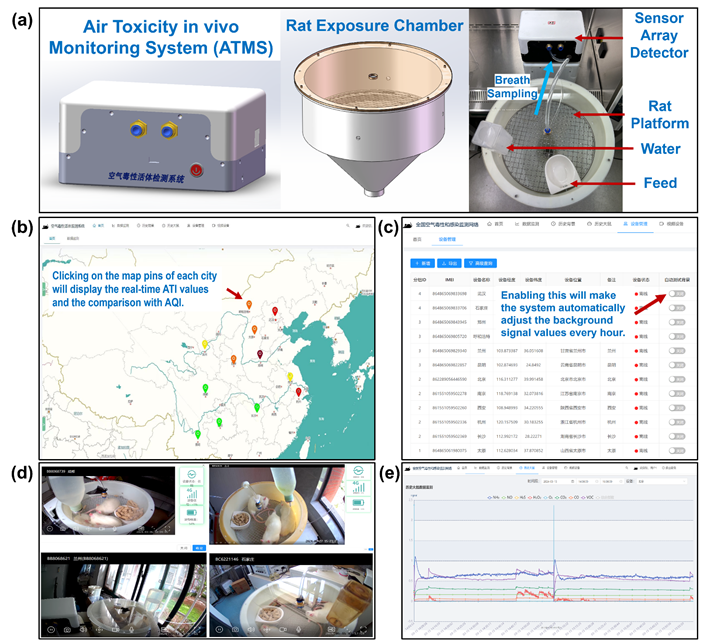

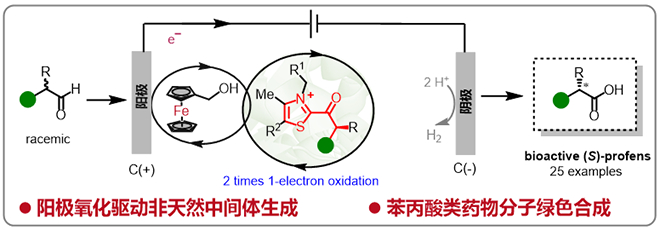

图 新型电-酶催化体系的开发

在国家自然科学基金项目(22225703、22277053、224B2705、223B2703、22437005)等资助下,南京大学黄小强团队在不对称电-酶催化领域取得新突破:通过二茂铁介导的电化学氧化重塑焦磷酸硫胺素(ThDP)依赖酶,实现了非天然的电-酶催化动态动力学氧化反应。该工作以“电驱动酶促动态动力学氧化(Electricity-driven enzymatic dynamic kinetic oxidation)”为题,于2025年5月28日在线发表于《自然》(Nature)期刊。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09178-6。

近年来,一方面化学和生物融合的策略促进了人工酶和光酶催化等领域的发展,不断扩展着生物合成的边界。另一方面,电化学合成作为化学合成领域快速发展的创新工具,具有绿色可持续和电势可控等优势。当前电化学合成与酶催化的结合主要包括电化学再生酶的辅因子和电化学-酶催化级联。这两种方式都是实现酶的天然反应性,如何利用电化学解锁酶的非天然催化模式,仍待突破。黄小强小组巧妙地融合了二茂铁甲醇介导的阳极氧化和ThDP依赖酶催化,将连续2次单电子氧化机制引入酶中,并结合定向进化技术理性改造酶的活性位点,成功开发了一例电-酶催化的非天然生物合成转化。该体系能以清洁电能替代传统化学氧化剂,在较低酶负载量下,实现布洛芬、萘普生等十种(S)-丙酸类抗炎药物的高效合成,对映选择性最高可达99% ee,并兼容全细胞催化与放大量制备。研究团队进一步通过酶促动力学测定、电子顺磁共振及计算模拟等实验手段,探索了可能的电-酶协同机制以及立体选择性的来源,为后续开发电-酶非天然转化提供了思路。

该研究充分体现了化学和生物交叉融合的优势,拓展了电-酶催化反应,为生物制造、绿色化学及药物合成领域提供了新工具。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...