人才强校 | 草业学院张英俊、刘楠教授团队揭示放牧行为调控草地土壤碳动态机制

文章导读

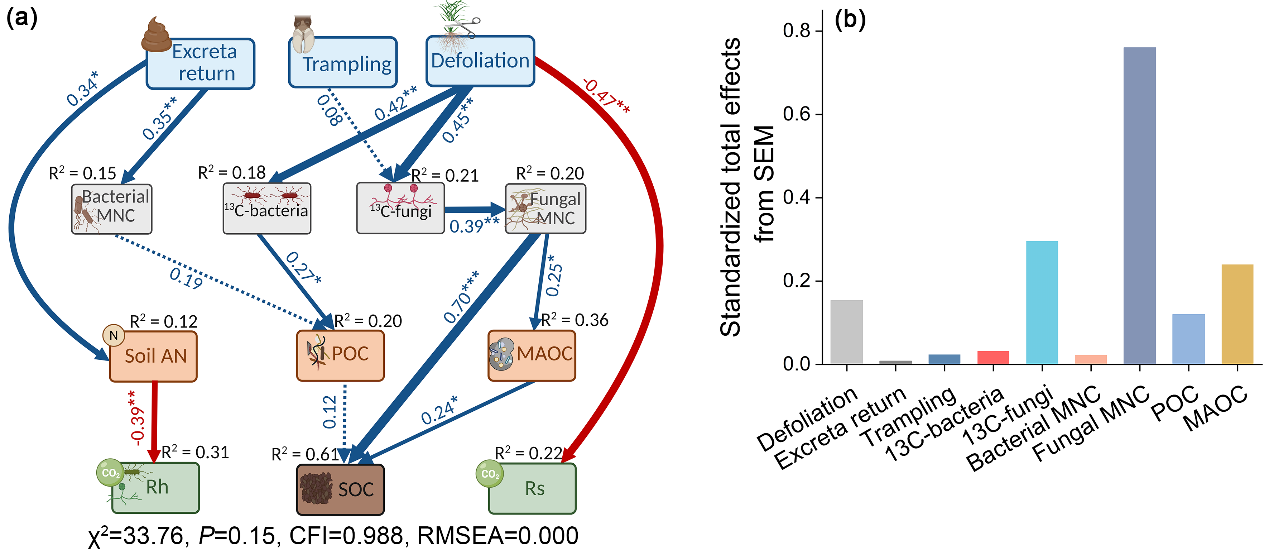

中国农业大学草业学院张英俊、刘楠教授团队在放牧对草地土壤碳动态的影响方面取得重要进展。研究成果发表于《Global Change Biology》,论文通过8年模拟放牧及13C脉冲标记实验,揭示了采食、排泄物返还和践踏等行为对根源碳形成及碳释放机制的作用。研究发现,采食增加SOC和MAOC碳存储,并减少土壤呼吸;排泄物返还增强微生物碳泵效能;而践踏促进POC碳转移。研究为优化放牧管理、提高土壤固碳能力提供了理论支持。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

7月8日,国际生态学期刊 Global Change Biology 在线发表了中国农业大学草业科学与技术学院张英俊、刘楠教授团队的研究论文 Quantifying the Positive Effect of Ungulate Herbivory on Living Root-Derived Soil Organic Carbon Formation: Evidence From an Eight-Year Simulated Grazing Field Experiment With 13C Pulse Labeling ,该研究揭示了有蹄类食草动物放牧行为影响草地根源碳形成及碳释放的过程机制。

有蹄类食草动物可以通过采食、践踏和排泄物返还等行为影响根际沉积以及随后的碳输入和释放之间的平衡来干扰土壤有机碳动态。然而,目前尚不清楚有蹄类动物放牧如何通过活根影响土壤有机碳固持,特别是缺乏来自野外实验的证据。本研究团队在进行8年的模拟放牧平台进行了原位的13CO2脉冲标记实验,追踪了一个月内光合同化碳在地上植物、根系、土壤(包括 POC 和 MAOC 库)和 CO2 中的分配,重点关注了根际沉积碳在不同土壤微生物群落中的同化以及微生物残体碳中的掺入。同时,该研究还监测了不同放牧行为下土壤碳的释放,包括土壤呼吸、自养呼吸和异养呼吸过程。

结构方程模型(SEM)评估了有蹄类动物放牧行为如何通过生物群落(活体和残体微生物群落)和非生物碳库(POC和MAOC)影响土壤有机碳形成和碳损失

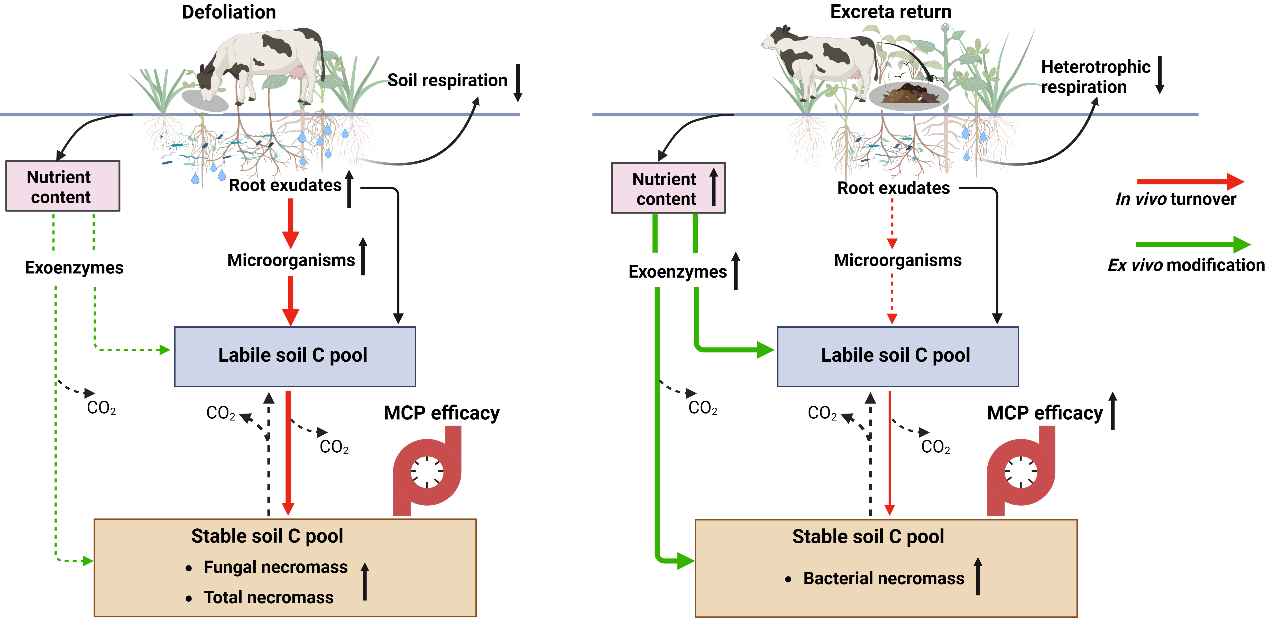

研究结果发现,采食促进了土壤微生物的同化和真菌残体碳的形成,从而增加了微生物碳泵(MCP)的“capacity”,促进更多的碳向SOC(+32%)和MAOC(+34%)转移,同时减少了土壤呼吸。排泄物返还促进细菌残体碳形成,增强MCP的“efficacy”和“capacity”,减少了异养呼吸。采食和排泄物归还对SOC和CO2的13C回收率存在显著交互效应,即在采食发生时,排泄物返还的对其影响效应有限。践踏促进了新同化碳向POC库转移(+26%),并与采食显著相互作用,削弱了采食对POC的13C回收率的积极作用。本研究通过分解家畜放牧行为—采食、排泄物返还和践踏对土壤碳周转过程的影响,提高了我们对放牧草地根源碳形成和稳定的理解。这为优化放牧管理实践,有效利用土壤MCP固碳提供了新的见解。

有蹄类动物放牧行为对土壤碳库不同形成途径影响的概念图

草业学院博士生张瑞环为论文第一作者,刘楠教授为论文通讯作者。草业学院张英俊教授、杨高文教授,德国柏林自由大学Matthias C. Rillig教授,澳大利亚新南威尔士州初级产业部Warwick Badgery研究员以及草业学院已毕业博士魏雨其(现为山西大学黄土高原研究所教师)等均为此做出重要贡献。该研究得到国家自然科学基金(32192463)、国家牧草产业技术体系(CARS-34)和中国农业大学2115人才培育发展支持计划项目的资助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...