我国学者在水氧化催化剂稳定性调控方面取得进展

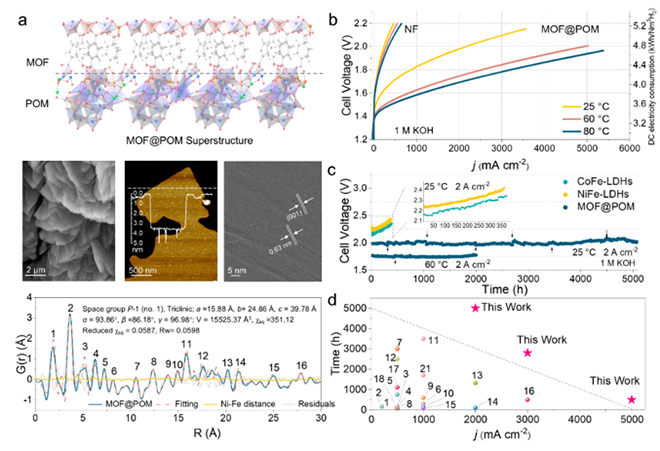

图 (a)MOF@POM催化剂结构;(b)MOF@POM在碱性阴离子交换膜电解槽性能表现;(c)MOF@POM在电解工况下的稳定性;(d)MOF@POM与其他催化剂的性能对比

在国家自然科学基金项目(批准号:22325901, 22279159)等资助下,中国科学院上海硅酸盐研究所严雅研究员、华中科技大学夏宝玉教授等人在水氧化催化剂稳定性调控方面取得进展。研究成果以“用于稳定水氧化的多金属氧酸盐金属有机骨架超结构(Polyoxometalated metal-organic framework superstructure for stable water oxidation)”为题发表于《科学》(Science)杂志。论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.ads1466。

作为电解水制绿氢技术的核心反应,水氧化过程亟需开发兼具高稳定性与成本效益的催化剂。然而,现有过渡金属催化剂在碱性环境及工业级大电流密度(>1 A/cm²)工况下,普遍面临活性位点氧化畸变、腐蚀溶解等结构失稳难题。针对这一关键问题,上述研究团队创新提出多酸接枝锚定策略:将金属有机骨架(CoFe-MOF)与多金属氧酸盐(Ni-POM)定向接枝,构建MOF@POM超结构催化剂。研究发现,该超结构在电催化条件下能够原位转化为单层钴铁氢氧化物活性相,借助Ni-O桥键弹性应变稳定Co/Fe高活性位点的同时,金属原子间相互作用能够建立了快速的电子传输通道,从而保证了催化剂结构稳定性。在碱性电解液中,MOF@POM催化剂在10 mA/cm² 电流密度下过电位仅为 178 mV,展现出优异的活性。当该催化剂应用于阴离子交换膜电解槽时,80℃工况下仅需1.78 V电压可达到3 A cm-2的电流密度;室温下以2 A cm-2电流密度能够连续运行5140小时,电压衰减速率仅为0.02 mV/h。

该工作提供了结构-电子协同调控催化剂稳定性的设计新思路。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...