6月2日,Nature Geoscience在线刊发了能源学院杨晴教授课题组关于光伏场站建设对生态系统碳储量影响的最新研究成果。论文题目为Increased terrestrial ecosystem carbon storage associated with global utility-scale photovoltaic installation。

在全球能源转型与碳中和进程加快的背景下,集中式光伏场站作为低碳电力的重要来源被大规模部署。然而,光伏设施的建设不可避免地将引发土地利用变化,进而影响当地生态系统的碳储量。当前已有研究关注局部地区集中式光伏场站的生态效应,但缺乏全球统一视角的量化评估。此外,碳储量变化如何反馈至光伏碳足迹方面仍缺乏关注与研究。

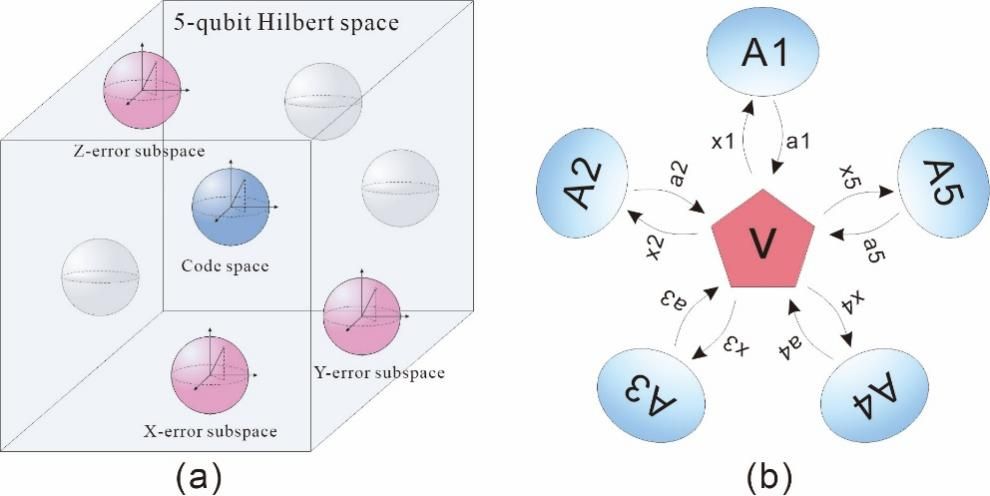

针对上述问题,该研究基于遥感影像及机器学习算法等技术手段,识别了全球2000至2018年间部署的集中式光伏场站的建造时间,并在此基础上开发了一套集中式光伏场站时间序列数据集,包括面板效率、地表覆盖率、建造前后土地覆盖类型等。基于该数据集,该研究量化了集中式光伏场站部署所引起的土地覆盖变化及其对所在生态系统碳库的影响,并进一步阐明了其对集中式光伏场站碳足迹的贡献。

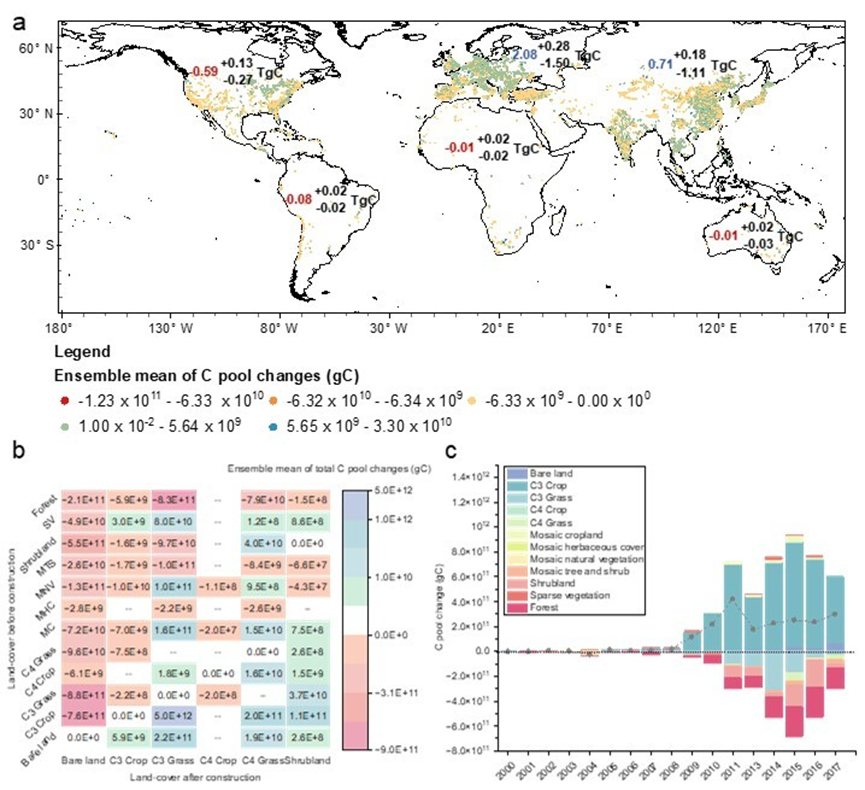

研究结果表明,集中式光伏场站建设导致的土地利用/覆盖变化将使全球碳储量净增约2.1 TgC,但存在显著的空间异质性。在考虑对当地碳储量影响的情况下,全球集中式光伏场站平均碳足迹为56.3 g CO2e kWh-1,其中,碳储量变化的平均贡献约为16%。在光伏制造技术进步(面板效率不断提升、制造排放强度不断下降等)与气候变化的共同影响下,未来集中式光伏场站导致的碳储量变化对其碳足迹的贡献将不断增高,预计到2050年该贡献将被放大7倍。此外,研究表明,约53%的现有场站可通过优化土地覆盖管理实现当地生态系统的碳增益。

图1全球集中式光伏场站部署对陆地生态系统碳储量的影响

该研究首次在全球尺度上系统评估了由于集中式光伏场站建设造成的生态系统碳储量变化,并进一步明晰了其对光伏场站自身碳足迹的贡献。研究结果可为实现光伏的可持续发展提供理论基础。同时,构建的光伏场站时间序列数据集可为相关研究提供数据支撑。

我校为该论文唯一通讯单位,杨晴为唯一通讯作者,能源学院博士后王清睿、北京大学博士后王锴以及学院已毕业硕士生邵林涛为该论文共同第一作者。该工作得到了国家自然科学基金重大项目及重点项目的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41561-025-01715-2

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...