气候变化背景下东北地区泥炭地潜在分布及影响因素研究取得进展

泥炭地仅占全球陆地表面积的3%,却储存了全球约三分之一的土壤碳,在全球碳循环中扮演着关键角色。近年来,受人类活动和气候变化的影响,泥炭地面临显著的退化风险。我国东北地区作为泥炭地的重要分布区,在区域尺度上的泥炭地空间分布格局及驱动因素尚缺乏系统性研究,亟需深入探讨。

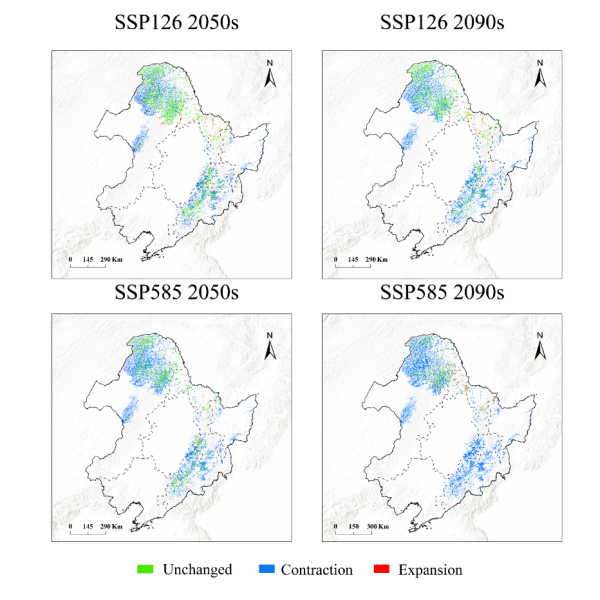

中国科学院东北地理与农业生态研究所研究人员基于野外调查以及文献搜集获取了点位尺度的泥炭地分布数据,通过多种算法结合以及最优模型筛选的方式构建了东北地区的泥炭地分布模型,并基于当前气候条件以及未来两种气候情景(SSP126,SSP585),揭示21世纪中(2040-2060年)和21世纪末(2080-2100年)的泥炭地潜在分布及变化动态。

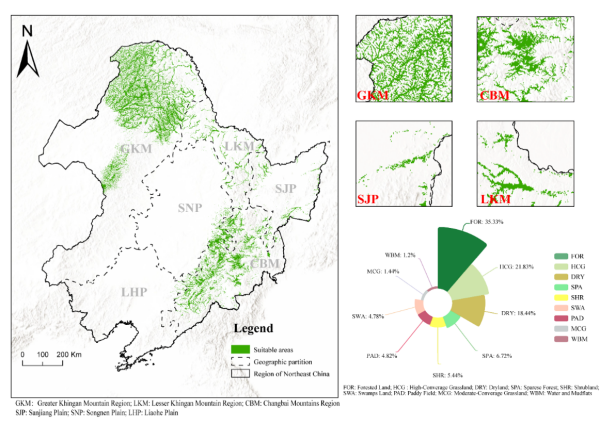

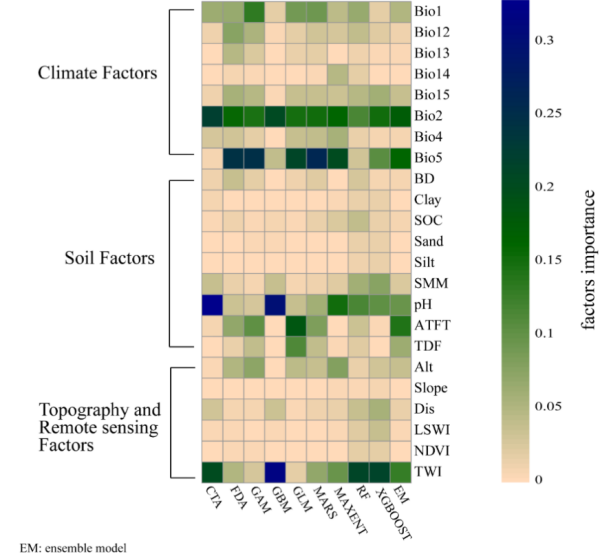

研究结果表明,东北地区泥炭地适宜面积为97100 km²,主要分布在大兴安岭地区和长白山区的河谷地带和河岸带,小兴安岭地区和三江平原的适宜面积相对较少。在未来气候变化背景下,尤其是在高排放的SSP585情景下,东北地区泥炭地适宜面积大幅减少,泥炭地面临显著的退化风险。气候因素,尤其是日均温差和最热月最高气温,对泥炭地适宜面积的分布有显著影响。此外,土壤pH、冻融过程、地形地貌和区域持水能力等因素也对泥炭地的适宜性具有重要影响。

近期,相关研究成果在线发表于《全球和行星变化》(Global and Planetary Change)。研究工作得到国家自然科学基金和国家重点研发计划等的支持。

当下我国东北地区泥炭地潜在适宜分布区

影响泥炭地潜在分布的因素重要性

未来气候情景下我国东北地区泥炭地潜在适宜分布区的变化

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...