研究发现早白垩世地球季节性温差与冰川周期性消融现象

中国科学院青藏高原研究所丁林院士团队联合德国森肯贝格生物多样性和气候研究中心、英国布里斯托大学和马达加斯加塔那那利佛大学等,首次重构了1.4亿年前温室地球时期海洋表层温度的季节性波动历史,发现了早白垩世瓦兰今期(Valanginian,约139.8-132.9 百万年前)显著的季节性温差以及冰川周期性消融现象。

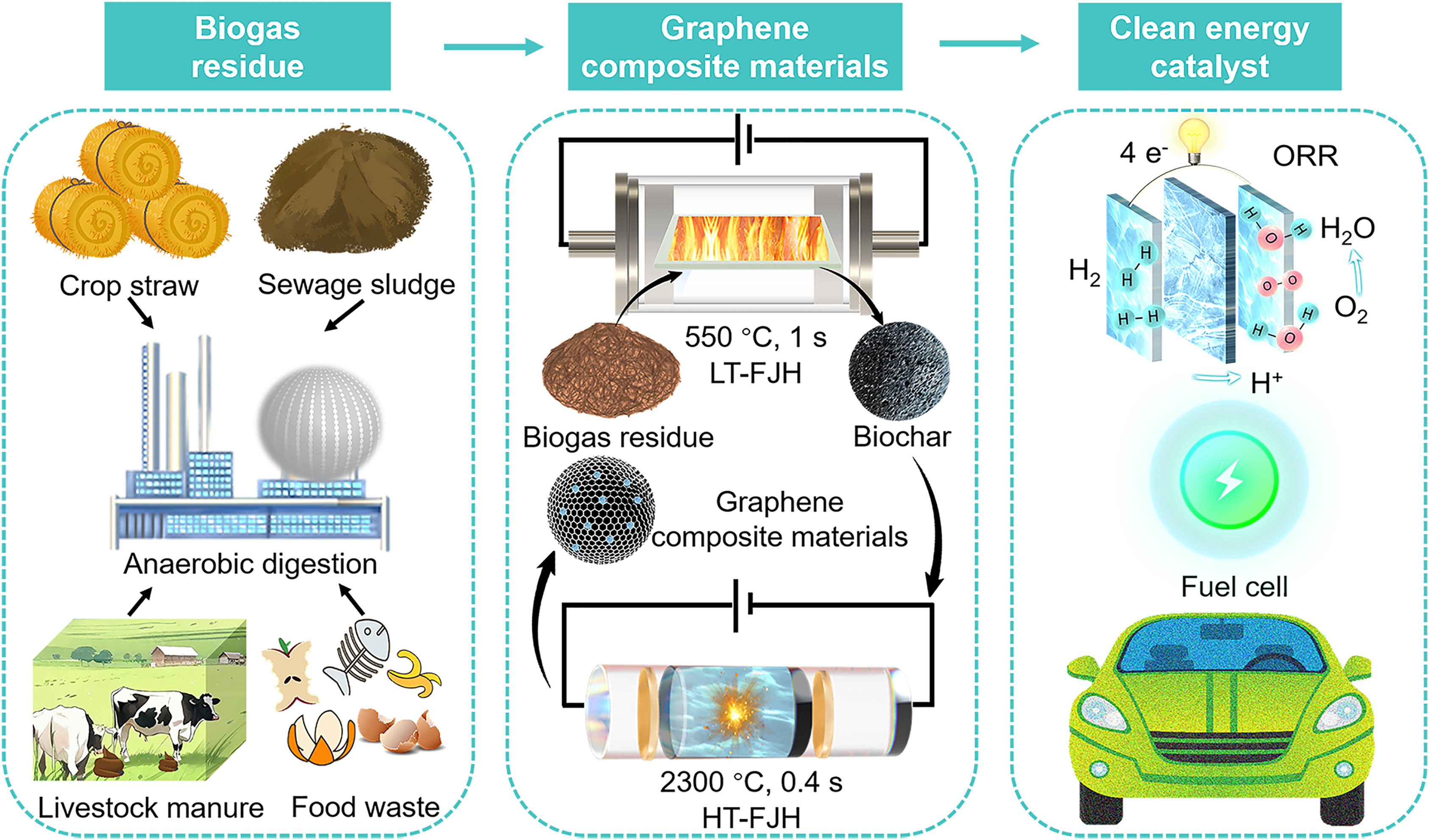

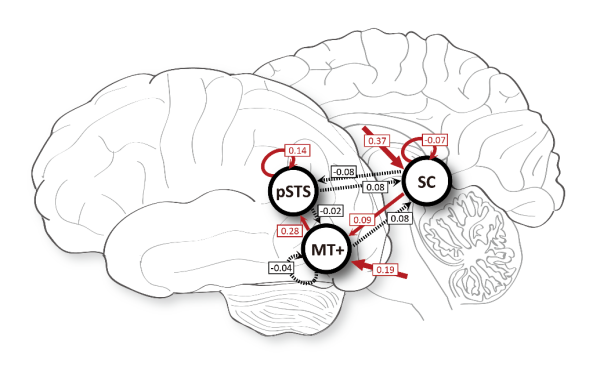

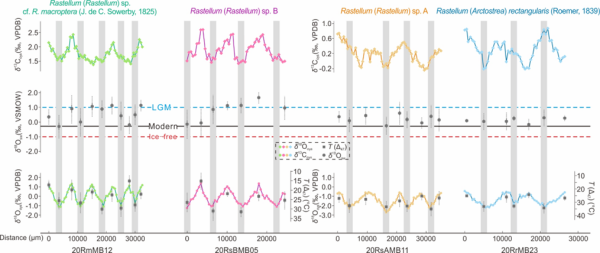

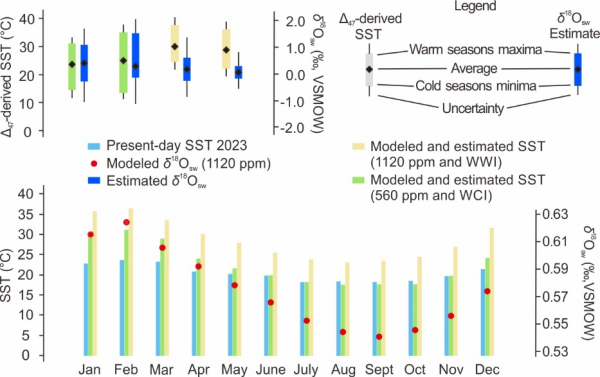

研究团队通过精准识别大型耙牡蛎化石壳体生长纹层,进行高分辨率微区采样;利用岩相学(扫描电镜和阴极发光显微镜)和地球化学(锶同位素,成岩识别元素锰和铁含量测定)的方法确定化石并未受到后期成岩作用的改造,从中提取了气候季节性变化的高分辨信号。结合全球气候模型(HadCM3),研究人员模拟了不同二氧化碳浓度下的海表温度、海水氧同位素(δ18O)值和盐度分布,验证了基于生物碳酸盐岩团簇同位素温度计所获取数据的可靠性。结果显示,在Weissert事件全球降温时期,牡蛎化石记录的南半球中纬度地区冬季海水温度比夏季低10-15℃,这一数据与现今同纬度地区季节性海水温度变化幅度相似;海水δ18O值的波动表明,部分淡水可能以季节性冰川融水的形式注入海洋,类似现代格陵兰冰盖夏季消融的情景。

当前全球变暖常被简化为“温度持续上升”,但这一研究提醒我们,气候系统具有高度非线性特征。温室气体浓度升高可能加剧季节差异,导致极端天气频发,而非均匀升温。研究推测,早白垩世的短暂冰川活动可能由巴拉那-伊藤德卡(Paraná-Etendeka)火山活动的负反馈与地球轨道周期变化等因素共同驱动。

该研究突破了以往“温室地球时期季节变化微弱、冰川活动罕见”的传统认知,揭示了温室地球气候的复杂性与多变性,为深刻理解地球气候演化提供了全新的视角和依据。

5月2日,相关研究以Back to an ice-free future: Early Cretaceous seasonal cycles of sea surface temperature and glacier ice为题,发表在《科学进展》(Science Advances)上。研究工作得到青藏高原地球系统卓越研究群体项目、特提斯重大研究计划以及国家自然科学基金等的支持。

双壳(牡蛎)化石与全球气候变化

Rastellum的碳氧同位素结果显示了牡蛎在生长阶段的季节性规律

团簇同位素和模型重建的海表温度和δ18Osw 值的季节变化以及与现今海水观测特征

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...